Bob Dylan: Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?

Bob Dylan hat jeden Singer-Songwriter beeinflusst. Hat sich häufiger gewandelt als David Bowie und mehr Klassiker verfasst als Lennon/McCartney. Dass er auch mal strauchelte, zeigt: Er ist kein Mythos, den man Dylanologen überlassen sollte – Dylan ist ein Held für alle. Jetzt sogar für Literaten.

Vor Kurzem hat Olli Schulz bei „Fest & Flauschig“ noch einmal an Bob Dylans Auftritt bei Live Aid erinnert. 1985 war das. Dylan hatte im Verlauf der Dekade eine Reihe durchschnittlicher bis fürchterlicher Alben veröffentlicht, an deren Titel sich heute kaum noch jemand erinnert. SAVED? SHOT OF LOVE? INFIDELS? EMPIRE BURLESQUE? Eben. Letzteres Werk war einen Monat vor Bob Gedolfs interkontinentaler Afrika-Hilfssause erschienen, auf dem Plattencover trägt Dylan ein Sakko wie aus der Garderobe von Fritz Brause oder Edo Zanki, Schulterpolster inklusive, die Ärmel umgekrempelt: Dieser Look funktioniert heute nicht einmal mehr in der Borddisco eines Kreuzfahrtschiffs.

Bei Live Aid in Philadelphia war Dylan der letzte Act. Bizarr geschminkt betrat er die Bühne, in einem offenen weißen Hemd. Jack Nicholson hatte zwei Begleiter angekündigt, Keith Richards und Ron Wood von den Rolling Stones. Schon nach den ersten Akkorden von „Blowin’ In The Wind“ schwitzt Dylan wie ein Abiturient, der merkt, dass er die mündliche Prüfung verkacken wird. Die drei schrammeln sich durch die simple Nummer – von jedem besseren Lagerfeuer hätte man das Trio verscheucht: Geht noch mal üben, Jungs! Ron Wood tut nach einer Weile nur noch so, als würde er mitspielen; offensichtlich versteht er nicht, was Dylan mit dem Stück vorhat. Nach einem lausigen Gitarrenpart, der klingt wie eines dieser manipulierten Shred-Videos, die man bei Facebook zur Belustigung teilt, reißt Dylan eine Saite. Während Keith Richards weiterspielt und dabei wie ein Halbstarker aussieht, der vor dem Spiegel Posen übt, reicht Ron Wood sein Instrument an Dylan weiter, der zu Richards’ gockelhaftem Spiel die nächste Strophe singt, sich Woods Gitarre umhängt und dabei schaut, als wollte er sagen: Wenn der Wind die Antwort weiß, warum sagt er sie mir jetzt nicht?

https://youtu.be/_wqS_7zDBuA

Nach ein paar Sekunden kommt Ron Wood mit neuer Gitarre wieder, das Trio schrammelt noch ein paar Takte, nach knapp sechs Minuten ist der Spuk vorbei. Weil die 80er-Jahre Humor hatten, stürmt danach Lionel Richie auf die Bühne, der eine bis hoch unter die Achselhöhlen gezogene Stoffhose trägt und aufgeregt irgendwas Spanisches ruft. Herrlich!

Christiane F. und Bob D.

Es ist natürlich unfair, als Einleitung dieser Heldengeschichte ausgerechnet den total verkorksten und sicherlich verdrogten Auftritt bei Live Aid zu beschreiben. Man darf aber nicht vergessen: Dieses Benefizkonzert war für die junge Popgeneration Mitte der 80er-Jahre das Maß aller Dinge. Rund um die Uhr lief im Fernsehen Pop und Rock. Es war Wochenende, wir durften so lange wach bleiben wie sonst nur bei der WM, wenn Deutschland ins Elfmeterschießen musste – und hatten zum ersten Mal die Superhelden auf der Bühne gesehen. Bowie, Jagger, Collins, Page, Plant: Sie alle gaben keine gute Figur ab. Aber was Dylan da machte, verstörte uns in hohem Maße.

Viele hatten kurz vorher zum ersten Mal „Christiane F.“ geschaut, und Dylan wirkte bei seinem Auftritt wie eine dieser Geistergestalten, vor denen uns „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ ausdrücklich gewarnt hatte. Wir waren irritiert, dass dieser Typ derselbe Dylan sein sollte, von dem unser Geschichtslehrer erzählt hatte: der Mann, der wie kein anderer Texte schreiben konnte, ein Poet mit Gitarre, ein Musiker, der die Kunst des Songwritings auf ein neues Level gehoben hat. Der Bob Dylan, den wir im Sommer 1985 auf der Bühne von Live Aid gesehen hatten, war in unseren jungen Popperaugen nur noch Vergangenheit. Der war fertig.

Anfang der 90er-Jahre tauchte Dylan für uns wieder auf. Seine neuen Alben interessierten uns nur wenig. OH MERCY wurde 1989 zwar als Rückkehr gelobt, und 1990 hörten wir im Plattenladen in UNDER THE RED SKY rein: „Wiggle Wiggle“ hieß der erste Song, andauernd wiederholte Dylan das Wort, das Schlagzeug klang toter als die Rhythmusmaschine der Sisters Of Mercy, der Rest erinnerte uns an den peinlichen Auftritt des Geschichtslehrers mit seiner Bluesband beim Schulfest: Nein, Herr Schmidt, Die Kreidefresser ist kein guter Name für eine Rockgruppe!

Ins Bewusstsein rückte jedoch der alte Dylan, denn mit Beginn der 90er erlebte der Pop einen Paradigmenwechsel: Die 80er hatten den Fokus auf das Neue gelegt. Kaum eine Rocklegende machte in diesem Jahrzehnt eine gute Figur. Bowie und Iggy Pop, Johnny Cash und die Rolling Stones: Sie alle verkauften dann und wann ganz ordentlich, aber künstlerisch waren ihre Versuche, Anschluss an den neuen Pop zu halten, in der Regel Murks. Für Dylan galt das erst recht. Mit Beginn der 90er drehte sich der Wind. Das Interesse an den alten Sachen wuchs, was mit neuen Ikonen wie Kurt Cobain und Michael Stipe zu tun hatte, die ihre Einflüsse offenlegten.

Wir fanden, es sei nun an der Zeit, die scheinbare Einzigartigkeit dieses Songwriters zu überprüfen. Futter fanden wir in den Stadtbüchereien, wo Dylan immer aufzutreiben war – der Mann zählte zum Bildungskanon. 1993 begegneten wir ihm dann im Fernsehen wieder, die Feier zum 30.Geburtstag seines Debütalbums ließ uns nicht kalt: Eddie Vedder sang „Masters Of War“. 1990 hatten wir „Kein Blut für Öl!“ gerufen – dieser Song formulierte alles, was wir damals sagen wollten, in einer poetischen Sprache. Neil Young lärmte sich durch „All Along The Watchtower“, am Ende spielte Dylan selbst „Girl From A North Country“. Warum er jedoch das schöne Lied, das wir von den Greatest Hits aus der Bücherei kannten, so spielte, dass es wankte, aber nicht fiel, verstanden wir zunächst nicht. Doch es faszinierte uns.

Dylan vs. Bowie

Dylans Diskografie zu entdecken ist ein einzigartiges Erlebnis. Beatles, Beach Boys, Stones, Bowie: Auch die hauen dich um, wenn du nach und nach die Songs und Alben entdeckst, die Geschichten dahinter erfährst, die Brillanz erkennst. Doch verliefen diese Karrieren vergleichsweise linear. Selbst die von Bowie, das zeigt die sehr klare Einteilung seines Werks in von Orten und Themen bestimmte Phasen. Und die von Brian Wilson: Dessen Biopic „Love & Mercy“ kommt mit zwei Erzählebenen aus.

Er hat sein Schaffen nicht bewusst ikonisch angelegt. Dass er zur Ikone wurde, ist ihm eher passiert

Der beste und wahrhaftigste Film über Dylan heißt „I’m Not There“. Zu sehen sind sieben Figuren, gespielt von sieben Schauspielerinnen und Schauspielern, die sich an die sieben Leben des Bob Dylan anlehnen. Die Erzählung ist postmodern: Statt einer Story entwirft der Film eine Identitätencollage, echte Personen wie Woody Guthrie werden fiktionalisiert, fiktive Figuren für wahr genommen. „I’m Not There“ ist ein Rausch, dessen Plot anhand von Symbolen organisiert wird: Es gibt den Propheten und den Outlaw, den Märtyrer und den Schwindler. Dylan war das alles. Ist das alles. Und wohl noch einiges mehr.

Um noch einmal die wandelbaren Giganten zu vergleichen: Bowie konzipierte seine Changes zunächst an der Oberfläche – dann steigerte er sich in seine Figuren hinein. Dylan war die Oberfläche eher egal, er hat sein Schaffen nicht bewusst ikonisch angelegt. Dass er zur Ikone wurde, ist ihm eher passiert. Die Quelle seiner Changes liegt in ihm drin verborgen. Da er sie nur selten in Interviews oder Prosatexten erklärt – sein Buch „Chronicles: Volume One“ war ein Anfang, auf Teil zwei warten wir seit zwölf Jahren –, bleiben uns für Analysen seine Songs und Fotos. Sich mit Haut und Haaren dem Werk und seiner Interpretation zu verschreiben ist ungemein reizvoll. Da muss man nur die Dylanologen fragen, diesen verschworenen Haufen von Dylan-Forschern, die ähnlich wie die Donaldisten glauben, dass sich die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest beantworten lässt, wenn man Entenhausen im Griff hat – oder halt Dylan. Dafür treffen sich die Dylanologen zu Kongressen, vor einigen Jahren etwa im Sendesaal des Hessischen Rundfunks, um an verlängerten Wochenenden das Forschungsobjekt mit den Ansätzen großer Denker in Verbindung zu bringen, die das deutsche Akademikerherz höherschlagen lassen: mit Hölderlin und Freud, Adorno und Benjamin.

Geht’s bei Dylan nicht eine Nummer kleiner? Wie heißt es doch so schön bei Tocotronic: „Es ist einfach Rockmusik.“ Daher an dieser Stelle keine neunmalklugen Analysen, sondern ein paar Schlüsselreize, die uns immer wieder anstacheln, mehr Dylan zu hören. Nein, der Nobelpreis zählt nicht dazu. Es tut nichts zur Sache, wenn andere ihre Verehrung kundtun. Wir hören ja auch nicht Dylan, weil Wolfgang Niedecken seine Lieder ins Kölsch übertragen hat. Oder die Jacob Sisters „Blowin’ In The Wind“ gesungen haben. Bob Dylan ist für die besonderen Momente selbst verantwortlich. Auf Lobhudeleien hat er noch nie Wert gelegt. Einige sagen, dass sei schrullig bis abweisend. Aber eigentlich ist das doch sehr sympathisch.

Die sieben Schlüsselreize

Da ist der legendäre Verrätergig am 17. Mai 1966 in Manchester, vor gut 50 Jahren also. Dylan gibt den Folkie, allein zur Akustischen. Dann wird er elektrisch. Seine Rockband ist noch neu; auf die Idee, sie zu formieren, war Dylan erst knapp ein Jahr zuvor gekommen. Beim Newport Folk Festival 1965 hatte er erfahren, dass die Organisatoren versuchten, die Veranstaltung puristisch und unverstärkt zu halten. Das fand Dylan nicht zeitgemäß, und er kam auf die spontane Idee, sein Set in zwei Teile aufzuteilen: erst akustisch, dann elektrisch. Der laute Teil provozierte die Konservativen im Publikum. Sie betrachteten den elektrischen Dylan als Verräter an der Sache, als Verräter am Song, den es unbedingt zu schützen galt – so lautete das Folkdogma. „Judas!“ Bob Dylan hörte den Zwischenruf.

Er wandte sich an seine Musiker und gab ihnen einen klaren Auftrag: „Play it fucking loud.“ Die Band spielte „Like A Rolling Stone“, Dylans Song über Menschen ohne Heimat, über das fahrende Volk, über den Prototyp des Rockmusikers. Er eröffnete mit dieser Geste nicht nur dem Folk und dem Singer-Songwriter-Genre den Weg in die Rock und Popmusik – er zeigte eine Haltung, die eigentlich Standard sein sollte, wenn man die Idee der Rebellion auch nur ansatzweise ernst nimmt. Wer Rock als Dienstleistung begreift und empört ist, wenn ein Rockmusiker nicht liefert, hat ein Fuckoff verdient.

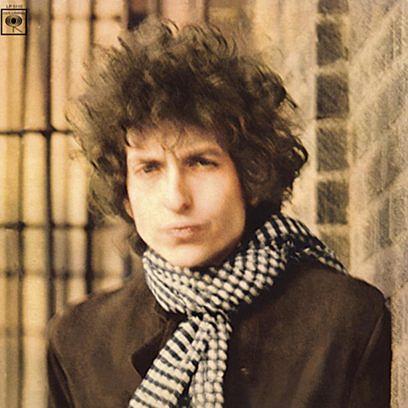

Da ist das Coverfoto von BLONDE ON BLONDE. Als es vor einiger Zeit in den sozialen Netzwerken angesagt war, sich Plattenhüllen mit einem fremden Gesicht vor die Nase zu halten, sahen die Versuche mit BLONDE ON BLONDE am besten aus. Die göttliche Frisur, der grandiose Schal, der grazile Blick, und das alles auch noch unscharf – besser geht’s nicht. Die Hipster dieser Welt lassen sich vor lauter Gram noch längere Bärte wachsen, weil sie diese glatt rasierte Lässigkeit im Leben nicht hinbekommen. Das Schöne: Die Musik löst das Versprechen des Covers ein. Das erste Doppelalbum der Popgeschichte ist einfach unglaublich gut. Nada-Surf-Sänger Matthew Caws hat in seiner Hommage „Blonde On Blonde“ über das Album getextet: „I’ve got BLONDE ON BLONDE on my portable stereo/ It’s a lullaby from a giant golden radio.“

Da ist der Moment, wenn man das 1969 erschienene NASHVILLE SKYLINE zum ersten Mal hört und lieber noch mal nachprüft: Wer singt denn da eigentlich zusammen mit Johnny Cash das alte Dylan-Stück „Girl From The North Country“? Ist das überhaupt, wie es auf dem Cover steht, Dylan? Die Stimme des Sängers gehört in der Rock- und Popmusik zum entscheidenden Identitätsmerkmal. Bowie hat im Lauf seiner Karriere viel geändert. Seine Stimme hat man immer erkannt. Die Vocals im Pop zu manipulieren ist ein recht neuer Trick. Kanye West verfremdete seine Stimme im Trennungsschmerz um 808s & HEARTBREAK, seine Auto-Tune-Experimente haben Justin Vernon und James Blake ermutigt. Eine wichtige Vorlage für dieses Verfremdungsspiel ist NASHVILLE SKYLINE.

Da ist BLOOD ON THE TRACKS aus dem Jahr 1975. Das Album gilt als Dokumentation des Ehestreits mit seiner damaligen Frau, Sara. Dylan hat das nie bestätigt, wie er es sowieso nicht mag, wenn man ihn mit Versuchen, seine Lieder zu interpretieren, konfrontiert. Sein Sohn Jakob hingegen sagt, er höre in diesen Songs seine Eltern reden. Man sollte den Kindern bei Familienkonflikten generell eher Glauben schenken als den Eltern. Wer wissen möchte, in welchem sozialen Klima Dylan die Songs von BLOOD ON THE TRACKS geschrieben hat, sollte Rick Moodys Roman „Der Eissturm“ lesen, glänzend verfilmt von Ang Lee. Die Story spielt im Jahr 1973 und beschreibt die Tristesse einer US-Generation, die an die Hippie-Ideale geglaubt hatte und feststellen muss, dass der Vietnamkrieg nicht aufhören will und ihr Präsident Nixon ein Verbrecher ist.

Diese Generation hat sich die sexuelle Freiheit erkämpft – und hat nun keine andere Idee, damit umzugehen, als sogenannte Schlüsselpartys zu feiern, bei denen die Männer zu Beginn des Abends ihre Wagenschlüssel in eine Schale legen und die Frauen am Ende der Party Schlüssel ziehen und damit den Mann bestimmen, mit dem sie letztlich schlafen werden. Dieser kleinbürgerliche Mief aus Holzvertäfelungen und kaltem Zigarettenrauch ist auch die Basis der dunklen Songs auf BLOOD ON THE TRACKS. Dylan ist bei „Idiot Wind“ politisch, wird bei „Simple Twist Of Fate“ nostalgisch, kapituliert mit „If You See Her, Say Hello“. „The songs are my parents talking.“ Armer Jakob.

Da ist die „Theme Time Radio Hour“, eine Radiosendung, die Dylan ab 2006 drei Jahre lang moderierte. Jede Show hatte ein Thema, es ging ums Wetter und um Baseball, Väter und Mütter, Scheidungen und Blumen, die Bibel und den Teufel, Autos und Hunde. Und natürlich um Züge. Dylan spielte alte, sehr alte und ein paar neuere Platten. Er erzählte kurze Geschichten, ließ die Aufnahmen, die er aussuchte, lebendig werden. So muss das Radio gewesen sein, das ihn als Jungen so sehr faszinierte. Das ihn von der Ferne träumen ließ, genauso wie die Züge, die von Hibbing, Minnesota, in die Weite des Westens ratterten, nach Montana, Idaho und schließlich Kalifornien.

Dylan ist der Mann, aber er ist niemals derselbe Mann

Da ist aber eben auch der Auftritt bei Live Aid, der zerschossene, zugedröhnte, abseitige Dylan, der in diesem Moment und in dieser Phase seines Lebens keinen Zugang mehr zu sich, seiner Kunst und der Popkultur besaß. Es ist tröstlich, dass der größte aller Singer-Songwriter, der nun sogar den Nobelpreis für Literatur erhalten hat und dafür von eifersüchtig-beleidigten Literaten angegangen wird, einige Jahre lang nicht ganz auf der Höhe war. Er hat sich danach nicht „zurückgekämpft“ – Bob Dylan kämpft nicht. Er hat einfach weitergemacht. Hat seinen Faden wiedergefunden. Profitiert seit vielen Jahren von der Kultur der Retromania, die Ikonen immer wieder neu entdeckt.

„It’s the same man, but it isn’t the same man“, hat John Lennon 1980 über Bob Dylan gesagt. Ein vergiftetes Lob, denn Lennon konnte nicht verstehen, dass Dylan sich auf dem Album SLOW TRAIN COMING und besonders mit dem grottigen Song „Gotta Serve Somebody“ als evangelikaler Hardliner mit missionarischer Botschaft zeigte. Losgelöst von diesem kritischen Kontext ist an Lennons Feststellung viel Wahres dran: Dylan ist der Mann, aber er ist niemals derselbe Mann. So, liebe Dylanologen, dann mal viel Freude beim Knacken dieser philosophischen Nuss!

Dieser Artikel stammt aus der Januar-Ausgabe des Musikexpress. Die Themen im Überblick: