Der Fluch der Schönheit

Was ihnen einst in die Wiege gelegt wurde, liegt ihnen heute auf dem Magen. Daß selbst beim entzückendsten Teen-Idol irgendwann einmal der Lack abblättert, ist Limahl & Co. schmerzlich bewußt. Doch der Wunsch, aus dem Teen-Idol-Getto auszubrechen und musikalische Meriten zu ernten, bleibt... meist ein Wunsch. Die jugendliche Schönheit, ursprünglich als Blickfang eingesetzt, erweist sich oft genug als unbarmherziger Bumerang. Steve Lake (32) vergrub sich in staubigen Archiven und grübelte über die Klippen und Fallstricke einer Teen - Karriere.

In weiteren Hauptrollen:

Duran Duran Boy George Shakin‘ Stevens Spandau Ballet Depeche Mode KajaGooGoo Marilyn Limahl Paul Young Nick Beggs

Limahls Leidensmiene machte mich auf ein Problem aufmerksam, von dessen Existenz ich zuvor rein gar nichts ahnte. Vor einigen Monaten waren wir zu einem „Blind Date“ für ME/Sounds verabredet; der frühere Kaja-GooGoo-Frontmann hatte das allerdings mißverstanden und ging davon aus, daß wir ein tiefschürfendes Interview mit ihm führen wollten. Als alles geklärt war, war er bitter enttäuscht. Ein ME/Sounds-Interview, betonte er, wäre der erste Schritt in Richtung einer ernstzunehmenden Karriere, wie er sie anstrebe. Die Teenie-Spielereien wolle er seinen alten Kollegen überlassen.

„Ich ändere mein Image“, erklärte er kategorisch und lenkte unsere Aufmerksamkeit auf die Tatsache, daß er unrasiert und vergammelt gekleidet sei – als seien das Beweise für die Ernsthaftigkeit seines Vorhabens. Und je mehr er redete, um so verzweifelter schien er – bis seine Panik geradezu greifbar wurde.

Limahl, das wurde überdeutlich, befindet sich im Wettlauf mit der Zeit: Solange er noch körperlich attraktiv ist, muß er eine Karriere auf die Beine stellen, die ihn auch dann über Wasser hält, wenn sein Aussehen allein nicht mehr reicht.

Es dürfte ein knappes Rennen werden. Durch sein angespanntes Gesicht ziehen sich bereits tiefe Furchen – und hinter den extravagant gefärbten Fransen scheint sich der Haaransatz rapide zurückzuziehen. Vermutlich wird er wissen, daß selbst die weichherzigsten 12jährigen Mädchen keine Anstalten machen würden, einem glatzköpfigen Popstar die Treue zu halten. (Diese Erkenntnis brachte bekanntlich seinerzeit Elton John dazu, sich der Tortur einer Haar-Transplantation zu unterziehen). Schon bald wird er seinem Teen-Appeal „Lebewohl“ gesagt haben und ein Künstler geworden sein… oder aber bei dem Versuch gescheitert sein und zu den Legionen Vergessener gehören, die in der Pop-Geschichte auf der Strecke geblieben sind.

Es gibt kaum einen traurigeren Anblick als den eines verblaßten Teen-Idols; ein Menschenschlag, dessen Sommer so schnell vergeht wie der eines Schmetterlings. Leider besitzen nur wenige von ihnen Gespür genug, um beizeiten zu merken, wann ihre Uhr abgelaufen ist.

Wer weiß zum Beispiel, daß sich die Bay City Rollers – fast vergessen – immer noch abmühen und in den Clubs des amerikanischen Mittelwestens herumkrebsen? Immer noch in Schottenkaros, aber inzwischen grauer und entsetzlich übergewichtig. Wie die alten Rollers in einem Zerrspiegel auf der Kirmes. Ein grotesker Scherz.

Ich kann mich noch gut an den Moment erinnern, als ihr Stern zu sinken begann. 1975 war ich zufällig in einem New Yorker Studio, als die Gruppe ihr amerikanisches Fernseh-Debüt gab.

Unnötig zu sagen, daß sie nur die Lippen zum Playback zu bewegen brauchten. Aber davon abgesehen, fehlte ihrem Auftritt jede Spur von Energie. Die Gruppe war vollkommen ausgebrannt. Zwei Bandmitglieder standen durch Drogenüberdosen am Rande des Grabes angeblich Selbstmordversuche, symptomatisch für den Druck, unter dem sie standen. Aber es war bereits zu viel Geld investiert worden, als daß man die Rollers einfach aufgeben konnte.

Für den Ernstfall hatte US-Promoter Sid Bernstein immer noch einen Trumpf in der Hinterhand: Als es den Rollers nicht gelang, die Zuschauer im Studio zu spontanem Beifall zu bewegen, stand Sid am Bühnenrand und – ich schwöre, das ist kein Witz – schubste seine eigenen Kinder nach vorne, um Aufruhr zu simulieren. Aus dem Blickwinkel des Kameramanns sah das Spektakel recht überzeugend aus – und kurz, ganz kurz erlebten auch die Staaten ihre „Rollermania“.

Im nächsten Frühling war alles wieder vorbei. Die Gruppe probte die Palastrevolution und protestierte lauthals: Sie seien Marionetten in den Händen ihres Managers Tam Paton, würden fürderhin nur noch eigenes Material aufnehmen und nie mehr diesen „Bye Bye Baby“-Scheiß. Das war natürlich der Todesstoß.

Ihren mormonischen Gegenspielern, den Osmonds, ging es in der Zwischenzeit nicht viel besser: Bruder Donny Osmond, zu pausbäckig-fleischiger Männlichkeit erblüht, wurde einfach zu groß, um weiter „Puppy Love“ zu singen: und selbst Little Jimmy Osmond war nicht mehr gerade little. Ein Osmond verließ die Gruppe, um zu heiraten (War’s Wayne oder war’s Alan? Ich kann mich nicht mehr erinnern) und die Gruppe verlor weitere Anhänger. Panik in Salt Lake City!

Um’s kurz zu machen: Die Osmonds holten sich einen selbstgefälligen Lead-Gitarristen und entschlossen sich, mit der „Crazy Horses“-Single „progressiv zu werden“. Das war so ungefähr das Letzte, was man von ihnen gehört hat. In den frühen 80em tauchte Donny wieder auf: mit Orangensaft-Werbung im amerikanischen Fernsehen. 1982 schnappte er sich die Star-Rolle in dem Broadway-Musical „Little Johnny Jones“: Ein totales Desaster, das Musical überlebte gerade den Eröffnungsabend.

Mit dem sich ständig wiederholenden Mechanismus sind wir inzwischen bestens vertraut: Hübscher junger Mann hat einen Hit; die Mädchen fallen in Ohnmacht; der hübsche junge Mann macht fünf oder sechs weitere Platten, die dem Original-Hit bemerkenswert ähnlich sind. Der hübsche junge Mann, einmal in die Zwangsjacke des Erfolgs gezwängt, beginnt nun, sich selbst zu zerstören: Er feiert zu ausgiebig, altert rapide, wird weich in der Birne. Als seine Verkaufsziffern sinken, wacht er plötzlich auf und versucht – fast immer zu spät – Musiker zu werden.

Musiker aber, so muß er feststellen, werden nicht automatisch nach dem Strahlen ihrer Zähne, dem Blitzen ihrer Augen oder dem Sitz ihrer Designer-Jeans beurteilt. Mit Verwunderung registriert er, daß die Grateful-Dead schon immer alt und fett und häßlich waren – was ihnen aber keinerlei Abbruch tat.

Marc Bolan ging 1973 ein Licht auf. als seine Karriere ihren Höhepunkt bereits überschritten hatte: „Ich lebte in einer unwirklichen Welt aus Drogen. Alkohol und bizarrem Sex“, verriet er dem „Rolling Stone“ – und fügte hinzu, daß er gerade einen Deal ausgeschlagen habe, der ihn – nach dem Vorbild der Monkees und der Partridge Family – jede Woche einmal ins Fernsehen gebracht hätte. „Ich habe eine Weile drüber nachgedacht“, gab Bolan zu, „dann aber gemerkt, daß ich nie wieder ernst genommen werden würde, wenn ich so etwas machen würde.“

Um es ganz brutal zu sagen: Bolans Tod war das beste, was seinem Ruf passieren konnte. Der Tod eigentlich schuf den Mythos – und wir erinnern uns heute mit nachsichtiger Zärtlichkeit an einen elfenhaften Popstar mit Botticelli-Locken. Das aufgeschwemmte Häufchen Elend, zu dem er sich in den letzten Jahren entwickelt hatte, wurde ein für allemal unter den Teppich des Vergessens gekehrt.

Was die oben erwähnte Partridge Family angeht: Niemand hat sich angestrengter darum bemüht, dem Fließband der Niedlichkeit zu entkommen, als deren Star David Cassidy. Cassidys verzweifelter Kampf ums Überleben machte ihn in den frühen 70ern für diverse Pop-Journalisten zu einer faszinierenden Persönlichkeit – während sich seine Fans natürlich nur für sein Lächeln und sein bezauberndes Schielen interessierten, sinnigerweise das Resultat einer verpfuschten Augen-Operation.

Cassidy hatte zunächst gar keinen großen Wert darauf gelegt, zur Partridge Family zu gehören – ein B.B. King, der „Rock Me Baby“ spielte, kam seiner Vorstellung von Pop wesentlich näher. Er hoffte aber, daß die TV-Serie ein Sprungbrett zu bedeutenderen Rollen werden könnte – und war völlig perplex, als die Show wie eine Granate einschlug.

Seine Solo-Karriere war zwangsläufig geradezu beängstigend erfolgreich. Nachdem 1974 800 Mädchen beim Sturm auf die Bühne während seiner Londoner Show verletzt wurden (eine 14jährige starb im Gedränge), wollte er die Verantwortung für diese jungen Leute nicht länger tragen und zog sich von der Bühne zurück.

Er beschloß, sich an ein reiferes Publikum zu wenden, gründete mit Ex-Bowie-Gitarrist Mick Ronson eine Band und veröffentlichte eine Single mit dem – etwas lächerlichen – Titel „Gettin‘ It On In The Streets“. Street credibility war nun wohl so ziemlich das Letzte, was ein Mitglied der Partridge Family erwarten durfte. Die Single wurde ein Flop – und David zog sich aus der Musik zurück, um Pferde zu züchten und seinem Halbbruder, Shaun Cassidy, den Weg zu den pochenden Herzen des jungen Amerikas freizumachen.

Und wieder dieselbe Geschichte: Ein Haufen Hits doch dann irgendwann hatten die Mädchen genug von ihm. Shaun heuerte Todd Rundgren als Produzenten an und nahm 1980 WASP auf, ein Album mit Songs von Bowie, David Byrne, Pete Townshend und Ian Hunter, das mit erschreckender Geschwindigkeit in den Ständern mit den Ramsch-Platten landete.

Andy Gibb, zur Abwechslung? Andy tat das – für ein gutaussehendes Mitglied der Bee Gees-Familie – Nächstliegendste: Er schnitt sich von dem Erfolg, den seine Brüder mit „Saturday Night Fever“ hatten, eine Scheibe ab und machte selbst Karriere. Allerdings hatte er, wie seine Brüder auch, zu viele Haare auf der Brust, um die Teenager auf Dauer zu fesseln.

Andy tat sich mit Stephen Stills zusammen (der übrigens seinerzeit als Mitglied der Monkees abgelehnt wurde, weil seine Zähne zu schlecht waren), und gab ein Gastspiel auf Stills‘ Disco-orientierter LP THOROUGHFARE GAP, einer Platte, die den Karrieren beider Stars beinahe den Rest gegeben hätte.

Ich stöberte im Staub von Archiven und Enzyklopädien, um wenigstens einige Namen aufzutreiben, deren Karriere nach einem anderen Muster abgelaufen war. Eine ganz schöne Plackerei! Was ich suchte, waren Stars, die den Sprung irgendwie geschafft hatten, denen es gelungen war, sich von Objekten pubertärer Hysterie zu Individuen zu entwickeln, deren Arbeit eine musikalische Substanz zugebilligt wurde. Ich mußte weit, weit zurückgreifen bis ich auf Frank Sinatra stieß.

Die jüngeren Leser dieses Magazins werden sich vermutlich schwer damit tun, den guten alten Frank als Zielscheibe von Teenager-Lust einzuordnen aber glaubt’s einem alten Mann! Sinatra ist vielleicht sogar der Initiator – oder sollte man sagen: „Entdecker“? – des feuchten Konzertsitzes. Mit seinen 17 Top Ten-Hits zwischen 1943 und 1946 warf er die weiblichen Teenager von einer Ohnmacht in die andere.

Um 1950 sah es dann allerdings so aus, als seien Frankies Tage gezählt: Er ging hart auf die 40 zu, der Lack blätterte ab und eine neue Generation Frauen suchte sich ihr Prickeln woanders (besonders bei Saubermann Pat Boone, der sich über erstaunliche 54 Hits hielt). Sinatras Produzenten versuchten alles, um das Interesse der jungen Konsumenten zu gewinnen; sie ließen ihn gar im Duett mit einem bellenden Hund singen. Es blieb – wie sie das in den Staaten nennen – eine „nowin Situation“. Schlußendlich warf ihn die CBS kurzerhand raus.

Als er begann, sich langsam wieder aufzurappeln, tat er es recht clever – mit Songs, in denen er seine eigene Selbstzerstörung zelebrierte; ganz oben auf der Liste die Säufer-Balladen. Nachdem er in „Der Mann mit dem goldenen Arm“ die Rolle eines Junkies gespielt hatte (und seine Kontakte zur Mafia jedem Kind bekannt waren), war es ungefähr dasselbe, ob man offen seine Sympathie für Sinatra bekundete – oder gleich seine Stimme für die Schattenseite der Gesellschaft abgab.

Ricky Nelson ist der nächste Kandidat für die Ruhmeshalle der Teen-Idole. In den späten 50ern war Rick ein Star; doch als die britische Invasion die Totenglocken für diverse selbstzufriedene US-Sänger läutete, verschwand auch er in der Versenkung. Aber Ende der 60er war er mit bahnbrechendem Country Rock und einer neuen Gruppe, der Stone Canyon Band, wieder da. Als er bei einer Rock ’n‘ Roll-Revival-Show im Madison Square Garden wegen seiner langen Haare und des neuen Stils ausgebuht wurde, drehte er den Spieß um, griff mit dem Song „Garden Party“ das Publikum an und hatte damit 1972 einen Millionen-Seller.

Auch Scott Walker hat würdig überlebt. Scott war Teil der Walker Brothers, jener Band, die 1965/66 in England die meisten Teenager-Schreie verbuchen konnte. Die Walkers lösten sich auf dem Höhepunkt des Erfolges auf. Scott vergrub sich in Amsterdam und Kopenhagen und veröffentlicht in unregelmäßigen Abständen Alben voll gequälter Poesie. Sein Untertauchen verlieh ihm eine fast Garbo-hafte Aura; u.a. nennen ihn Julian Cope (Teardrop Explodes), Marc Almond (Soft Cell) und Nick Cave (Birthday Party) als einen ihrer Einflüsse. Scotts neues Album CLIMATE OF HUNTER wird seinen Ruhm noch mehren: Es ist das angesagteste Album, das ich seit Jahren gehört habe – eine außerordentliche Verbindung von Free Jazz, Rock und moderner Komposition.

Ein cleverer Schachzug, den Zerstörungen der Zeit an der eigenen Schönheit zu entgehen, besteht sicher darin, als Schwarzer geboren zu werden. Bei uns Weißen blättert der Lack halt viel schneller ab.

Schwarze Musiker können offenkundig die Illusion des Jung-Seins länger aufrechterhalten. Wer glaubt schon, daß Miles Davis alt genug ist, um Rente einzureichen? Oder daß die Four Tops schon seit 30 Jahren im Geschäft sind? Der Vergleich krankt lediglich daran, daß jene schwarzen Stars, die als Sex-Symbole von den Weißen akzeptiert werden, den Weißen sehr ähnlich sind!

Die eindrucksvollsten Beispiele sind Michael Jackson und Diana Ross, beides schöne Menschen – aber eben schön im Sinne weißer Maßstäbe. Es fällt nicht schwer, sich beide als Weiße mit starker Sonnenbräune vorzustellen. Gleichzeitig aber bestätigt ihr zweifelloses Schwarz-Sein die Qualität ihrer Alterslosigkeit. Perfekt!

Seit den Supremes ist Diana Ross nicht einen Tag älter geworden. Michael wurde größer seit den Tagen der Jackson Five, aber nicht älter! Er ist ein schwarzer Peter Pan, der seine Kindlichkeit und Niedlichkeit narzißtisch zelebriert. Aber zumindest fällt sein Narzißmus angesichts seines großen Talents nicht weiter ins Gewicht. Und das ist etwas, das die meisten unserer Teen-Idole nicht von sich behaupten können.

Diverse Leute, auf deren Urteil ich mich gewöhnlich verlassen kann, versicherten mir, Depeche Mode seien die ideale Band, um meine Theorien in der Praxis zu überprüfen; sie hätten, wurde mir erzählt, den tückischen Übergang in den Griff bekommen: Sie seien eine dieser hirnlosen Popgruppen gewesen – inzwischen aber flaggenschwenkende Kommunisten.

Zum Beweis wurde ich auf ein Januar-Titelbild des „Melody Maker“ verwiesen, das Sänger Dave Gahan zeigt, wie er gedankenverloren auf Hammer und Sichel blickt. Nicht sonderlich überzeugend. Der Artikel dazu („Crushing The Wheels Of Industry“) laberte auch nur um den heißen Brei herum. Ich hörte mir nochmals ihr Album CONSTRUCTION TIME AGAIN an und wußte überhaupt nicht mehr, woran ich war. Ob Depeche Mode nun die Teenybopper-Phase hinter sich gelassen hatten oder nicht, konnte ich beim besten Willen nicht in Erfahrung bringen.

Da gab’s nur eins. Direkte Konfrontation. Ich traf mich mit Andy Fletcher und (Haupt-Songschreiber) Martin Gore in einem Münchner Hotel und versuchte, Licht ins Dunkel zu bringen. Beide sahen durch und durch poppig aus: Martin hatte schwarzes Mascara um die Augen und sein Haar ausrasiert bis auf ein Nest blonder Locken, die sich von seiner Schädeldecke kringelten. Vergleichsweise konservativ dagegen Andy mit spitzem Haarschnitt und einer (sehr modischen) Hornbrille im Michael Caine-Stil. Die Unterhaltung lief wie folgt:

Anscheinend werden Depeche Mode von den Rock-Schreibern inzwischen ernster genommen als früher. Habt ihr dieses Ziel bewußt angestrebt?

Martin Gore: „In gewisser Weise schon, weil es einfach nervte, wie uns die Presse behandelte. Wir wollten nicht als Teenie-Band abgestempelt werden und haben deshalb nicht nur an den Texten, sondern auch an unserem Image gearbeitet, um mit mehr rüberzukommen als eine durchschnittliche Popgruppe.“

Mit anderen Worten: Ihr wollt eure extrem jungen Fans hinter euch lassen und euch an ein älteres, intellektuelleres Publikum wenden?

Martin: „Nein, nein, wir wollen unsere alten Fans auf keinen Fall vergessen! Wir meinen nur, daß sich eigentlich jeder unsere Musik anhören kann.“

Andy: „Zu Anfang unserer Karriere waren wir noch sehr jung: gerade 18, als wir unsere erste Platte in den Charts hatten. Und wir machten jede Medien-Kiste, zu der man uns hinschickte, die ganzen Kleinmädel-Magazine. Ich kann verstehen, warum die Presse uns daraufhin als Teenybopper-Gruppe abgestempelt hat.“

Aber ihr seid doch noch immer ständig in „Bravo“ vertreten …

Martin: „Wir sind da drin, ob wir mit denen reden oder nicht. In gewisser Weise ist man wohl besser beraten, mit ihnen zusammenzuarbeiten; dann hat man wenigstens den Hauch einer Chance, zu kontrollieren, was letztlich dabei herauskommt.“

Also, was hat sich wirklich geändert? Was hat euch ernstzunehmender gemacht?

Andy: „Den Beigeschmack, den diese Fragestellung hat, mögen wir eigentlich gar nicht. Wir haben nicht plötzlich gesagt ‚Halt, ab jetzt sind wir ernsthaft‘. Wir waren es nur leid, auf der Straße ständig angemacht zu werden. Wir meinen, daß wir etwas mehr Respekt verdienen. „

So etwa ging’s weiter, doch ich erspare uns den Rest. Ich ertappte mich bei dem Versuch, Depeche Mode davon zu überzeugen, daß sie radikale Veränderungen durchgemacht hätten – etwas, das weder ich glaubte, noch sie selbst. Schließlich gaben wir erschöpft auf und sahen uns in der Münchner Alabamahalle die Violent Femmes an – eine improvisierende Rockgruppe, die mit Schönheit nicht gerade reich bedacht wurde. Niemand kreischte, alle lachten – es war rundum perfekt.

Aber immer noch nagte die Frage in mir. Außerdem wurde immer deutlicher, daß dieses Phänomen nicht auf die Teenager-Szene beschränkt ist. Ich erinnerte mich an einen Bekannten, der mir – um zu verdeutlichen, warum er mit Jazz nichts anfangen kann – erklärt hatte: „Wenn ich ehrlich bin, glaube ich, daß ich nur auf Musik abfahren kann, auf die ich stehen würde, wenn ich homosexuell wäre!“ Im Jazz, der hauptsächlich von ergrauten Farbigen bevölkert wird, beschränkt das seine Auswahl auf Pat Metheny und Jaco Pastorius.

Trotzdem, sein Statement hat was für sich. Wie sonst sollte man die Begeisterung männlicher Teenager für Heavy Metal erklären? Wie das ganze Stoßen mit den Hüften, wie die phallischen Gitarren? Für einen 15jährigen Jungen, der noch Angst vor Frauen hat, mag ein Heavy-Metal-Konzert sehr wohl für den unbewußten Wunsch stehen, von jemandem gebumst zu werden, der aussieht wie eine Frau.

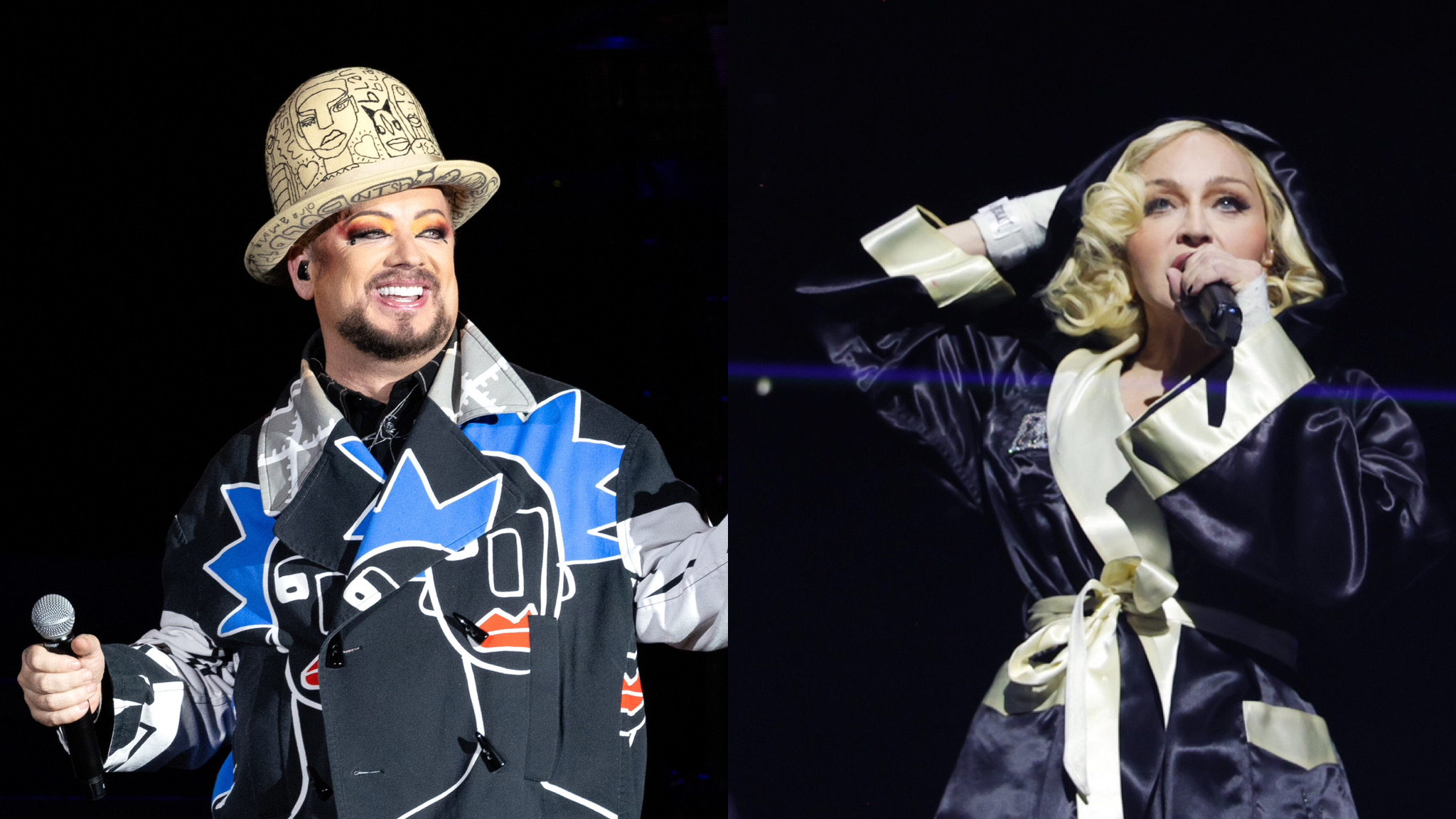

Da das nicht in die Tat umzusetzen ist, imitiert der junge HM-Fan seinen speziellen Helden so originalgetreu wie möglich und verbringt die Nächte damit, seiner sexuellen Phantasie beim wilden Hämmern auf einer imaginären Gitarre freien Lauf zu lassen! Nimmt man nun noch die Peitschen und Ketten des Hardcore-HM dazu, dann gibt’s wahrscheinlich auch noch ödipale Verwicklungen – der Wunsch, von einer dominanten Ersatz-Mutter gezüchtigt zu werden! (Wo ist bloß Sigmund Freud, wenn wir ihn so dringend brauchen?) Genauso sprechen vermutlich Sänger wie Boy George oder Marilyn latente homosexuelle Gefühle bei den Frauen an. Teen-Idole waren doch ursprünglich „Der-Junge-von-nebenan“-Typen, wie etwa der sympathisch lächelnde Nick Heyward in seinem Wollpullover. Boy George hingegen präsentiert sich als das „Mädchen-von-nebenan“, ungefährlich und attraktiv für den Backfisch, der sich gerade Knall auf Fall der ersten Regungen seiner Sexualität bewußt wird.

Auch wenn Boy George aller Wahrscheinlichkeit nach einen Penis hat, wird er seinen Fans nie damit drohen. Er begräbt jeden Hinweis auf sein Geschlecht in formlosen Kleidern. Er will die lieben kleinen Plattenkäufer nicht vergewaltigen; er will nur den Platz eures Lieblings-Schmusetiers einnehmen. „Die meisten Leute“, sagt Boy George, „würden lieber mit einem Teddybär ins Bett gehen – als mit einem Adonis.“ Und ich glaube, man kann Marilyn Glauben schenken, wenn er sagt: „Alles, was ich im Bett mache, ist sowieso bloß schlafen“.

Ich vermute, daß George den Konkurrenzkampf im Scheinwerferlicht allein kraft seiner Geschlechtslosigkeit unbeschadet überstehen wird. Simon Le Bon wird aufgehen wie die anderen berühmten Fettis vor ihm (Presley, Bolan, Jim Morrison…) und beizeiten ausrangiert werden. Boy George wird alles überdauern; selbst das Altern wird ihm nicht viel anhaben können. Vielleicht eine Lage Make-up mehr – und er kommt durch!

Boy George nämlich gehört zu einer älteren Tradition, zu den Großen Neutren des Pop, die schon immer besonders von Frauen bewundert wurden. Wie die Eunuchen aus der Geschichte geben sie die perfekten Begleiter für eine Lady ab. Liberace war wohl der erste Entertainer dieser Kategorie – und mit 63 hat er immer noch Millionen Anhänger.

Cliff Richard, heute 44, hat glaubt man einer Biographie von 1981 – in den letzten 20 Jahren mit keiner Frau geschlafen. Und mit keinem Mann! Er trinkt nicht, nimmt keine Drogen und raucht nicht. Er überlegt sogar zweimal, bevor er eine Tasse Kaffee annimmt.

Tja, Limahl, vielleicht gibt es also doch einen Weg zu ewiger Jugend. Bist du bereit, die nötigen Opfer zu bringen?