Iggy Pop: Pop on Top

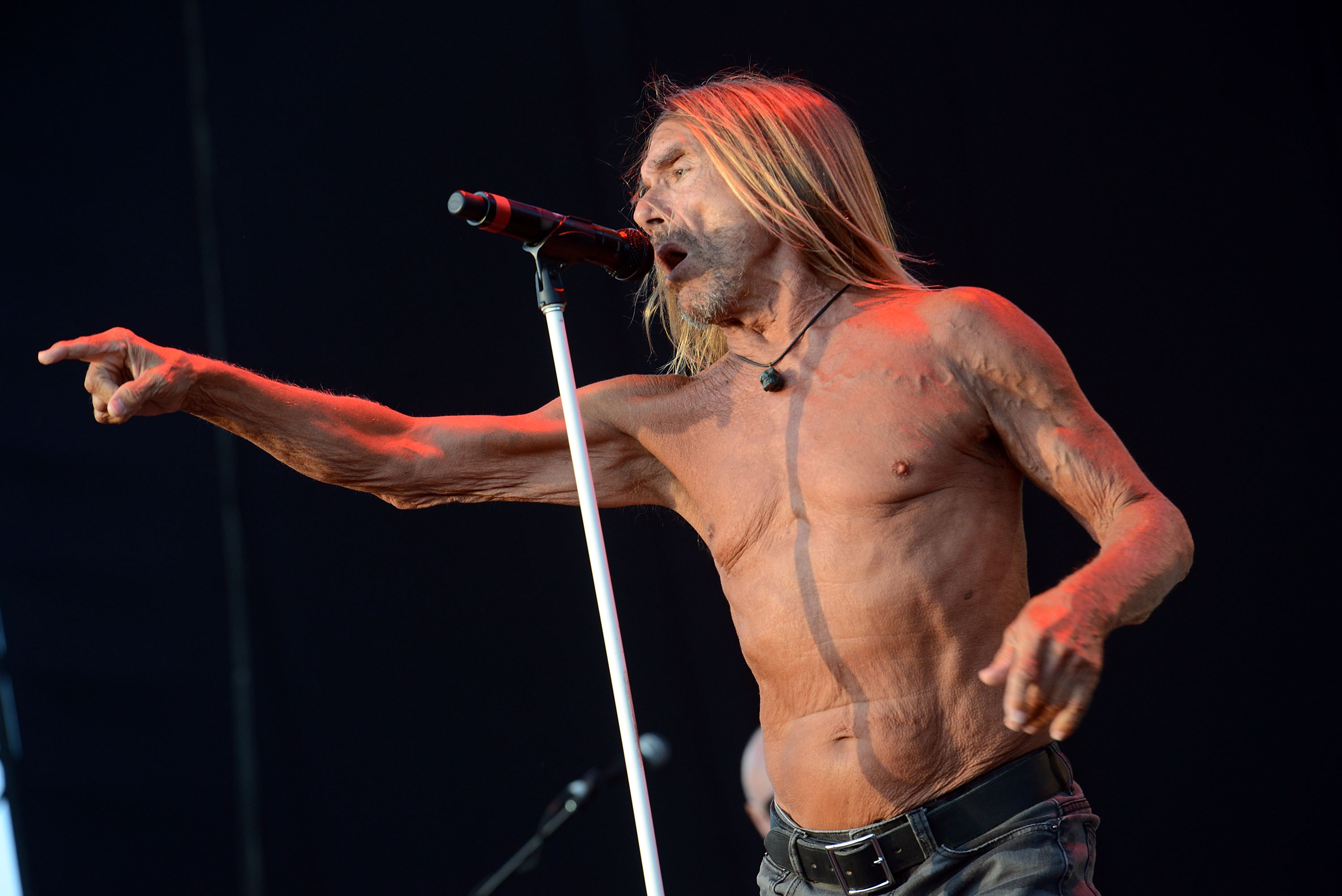

HipHop hin, Nu Metal her: Mit seinen 54 Jahren ist Iggy Pop noch immer obenauf. Kein Wunder. Auch heute noch ist er wilder und kämpferischer als viele seiner jüngeren Kollegen.

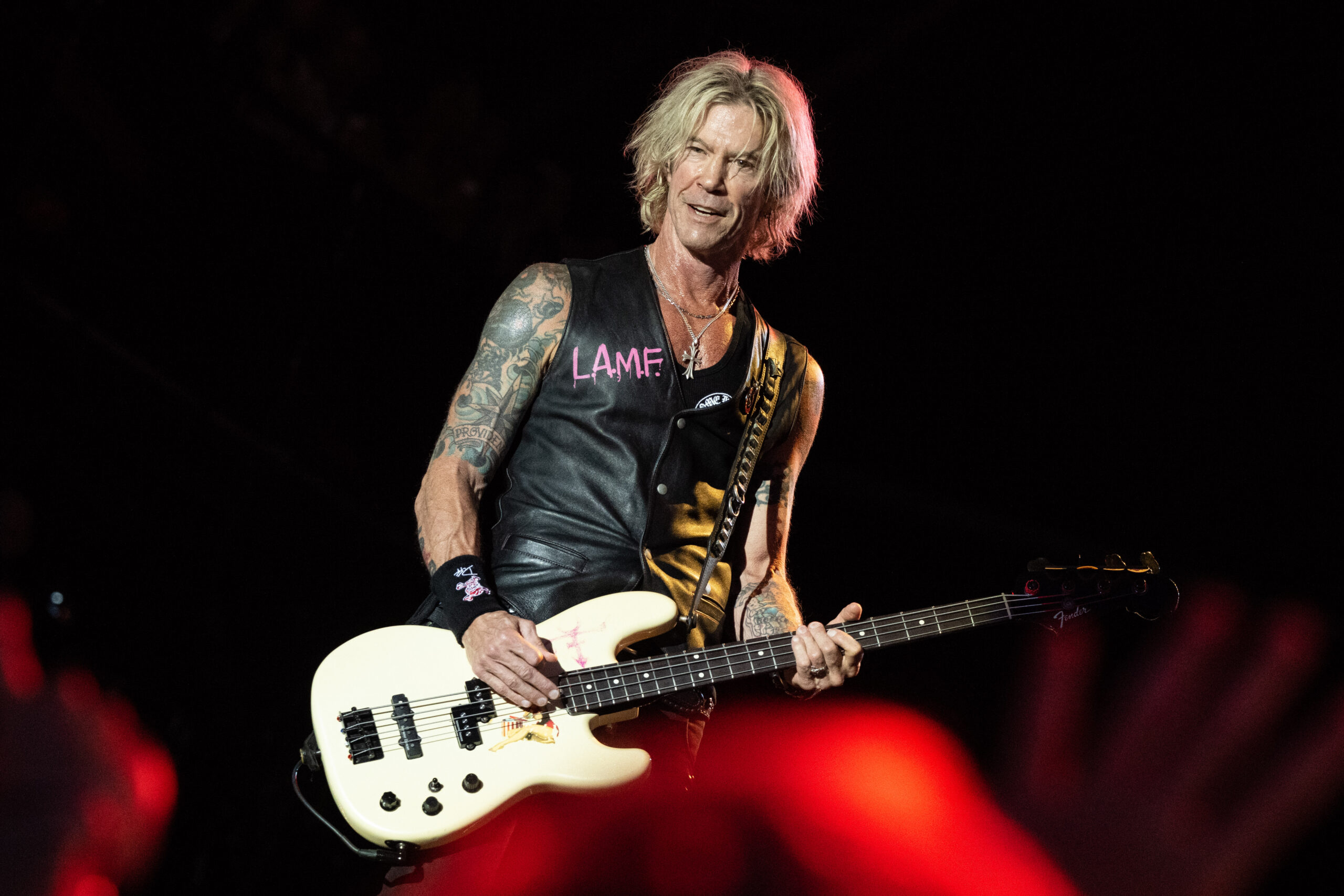

Es ist ein Ritual, das für Konzertbesucher in Berlin einfach dazu gehört: Mit nacktem, sehnigen Oberkörper steht der schweißnasse Iggy Pop am Bühnenrand und starrt wie manisch ins Publikum. Macht er’s oder macht er’s nicht? fragen sich die erwartungsvollen Fans. Nach kurzer Bedenkzeit passiert’s dann doch: Ruckartig reißt der wildeste aller Rock’n’Roller seine Hose runter und präsentiert sein bestes Stück. Beinahe jedes Konzert, das er in der Hauptstadt gegeben hat, beinhaltete diese Nacktszene. „Eigentlich tue ich das ja nicht mehr“, sagt Pop und lacht sein herzhaftes Lachen, „nur noch in Berlin zeige ich alles. Vielleicht sollte ich damit endlich aufhören.“ Welchen Sinn hat dieses Ritual denn eigentlich? „Die Entblößung ist eine Frage ans Publikum: Schaut her, das mache ich – und was macht ihr?“ Die Berliner lieben Iggy Pop, und das nicht ohne Grund, denn von 1976 bis 1979 hat er in der damaligen Mauerstadt gelebt – das verbindet.

Jetzt hat der 54-Jährige eine neue Platte fertig gestellt. Das Album trägt den aggressiven Titel „Beat Em Up“ – etwa eine Aufforderung zur Handgreiflichkeit? Pops Antwort beginnt mit erneutem Gelächter: „Wir leben in einer brutalen Welt, die uns verprügelt. Du musst zurückschlagen. Unglücklicherweise hat jeder, der dir in die Quere kommt, mit Schlägen zu rechnen – darunter auch unschuldige Leute.“ Ein charakteristisches Statement, bezeichnend für einen Mann, der sein ganzes Leben lang gekämpft hat, sei es mit Drogen, der Musikindustrie oder den Dämonen seiner eigenen komplexen Persönlichkeit.

Das Vorläufer von „Beat ‚Em Up“, das Album „Avenue B“, ließ durch introvertierte Lieder und Spoken-Word-Texte aufhorchen. Hatte Iggy am Ende Frieden mit sich und der Welt geschlossen? „)a, in mancher Hinsicht habe ich mich arrangiert, obwohl ich auf der neuen Platte wieder ziemlich aggressive Musik mache. Doch ich lebe nicht in der Welt der Gewalt, nehme nicht extrem viele Drogen, lebe nicht exzessiv und renne auch nicht mit Fremden durch die Nacht – aber ich lebe auch nicht wie ein Mönch“, sagt Herr Pop und fügt an: „Vielleicht ist es einfach eine Gewohnheit von mir, wütende Musik zu machen. Vielleicht wüsste ich nichts anderes zu tun, vielleicht ist es das Einzige, was ich gut kann.“

Dieser James Jewel Osterberg hat sich schon immer zur dunklen Seite des Lebens hingezogen gefühlt. Genau genommen war er schon Teil dieser düsteren Seite, bevor er sich dessen überhaupt bewusst wurde. Als asthmageplagtes Kind wuchs er in einem Wohnwagen-Park im ländlichen Michigan auf, umgeben von Analphabeten und Lastwagenfahrern, wie er in seinem Buch „I Need More“ schreibt. „Mein Vater war ein sehr privater Mensch, er wollte keine Nachbarn oder Freunde und hatte keine Lust, sich um ein Haus zu kümmern.“ Das Asthma hatte zur Folge, dass Klein-James bis zum achten Lebensjahr stets die Mutter oder einen Babysitter um sich haben musste. Dann bekam er Tabletten, die unter anderem den aufputschenden Wirkstoff Ephedrin enthielten. Prompt gab’s ein Gegenmittel: das beruhigende Phenobarbital. „Ich fühlte mich so entspannt, so wundervoll“, erinnert er sich. Prompt verordnete er sich selbst die doppelte Dosis. Somit war er als Neunjähriger zum ersten Mal „stoned“, ein Gefühl, das in seinem weiteren Leben noch eine wichtige Rolle spielen sollte.

Mit siebzehn schließt er sich als Schlagzeuger der Coverband Iguanas an. Zur gleichen Zeit trifft James Osterberg die Mitglieder seiner künftigen Band, The Stooges. Er wählt den Künstlernamen Iggy Pop (Iggy als Erinnerung an seine ersten Band und Pop nach James Popp, einem Junkie aus der Nachbarschaft). Drogen haben eine erhebliche Bedeutung bei den Proben der Stooges. Nur wenn Iggy Gras und Haschisch dabei hat, lassen sich die Kollegen dazu bewegen, ihre Instrumente in die Hand zu nehmen. Als sie ihre ersten Konzerte spielen, sorgt Iggy für einen zusätzlichen Kick, indem er zuvor LSD einwirft. Wenig später, auf der Bühne, steht Ron Asheton neben ihm. Der Gitarrist trägt eine seiner 16 Nazi-Uniformen. Die Energie der brüllend lauten Gitarren, die erwartungsvolle Haltung des Publikums und die halluzinogene Wirkung der Drogen lassen den jungen Iggy völlig ausrasten. Er wirft sich auf den Boden, klatscht sich Steaks an die Brust, schmiert sich mit Erdnussbutter ein und schneidet sich mit Glasscherben in die Haut. Bei einem dieser denkwürdigen Auftritte zieht der Berserker sich eine Fußverletzung zu, deren Spätfolgen er noch heute spürt. Andere trifft es schlimmer: Drei von Iggys Weggefährten schaufeln sich mit Alkohol und anderen Rauschmitteln ihr eigenes Grab. Mitte der Siebziger begibt Pop sich freiwillig in eine psychiatrische Klinik, um von der Sucht loszukommen. Angeblich ist David Bowie dort sein einziger Besucher.

Nachdem Iggy den Entzug überstanden hat, ziehen die beiden gegensätzlichen Musiker in den Berliner Stadtteil Schöneberg. Bowie ist Bewunderer und Gönner zugleich, er produziert die nächsten drei Pop-Alben. Aus seinem eigenen Werk „Let’s Dance“ (1983) kürt Bowie ihren gemeinsamen Song „China Girl“ zur Single – es sollte der größte Hit werden, den Iggy bis heute hatte. 750.000 Dollar der Tantiemen gehen jedoch an den US-Fiskus, der aufgelaufene Steuern anmahnt. Noch einmal unterstützt Bowie seinen Freund. Für „Tonight“ (1984) wählt er gleich fünf Texte aus Iggys Feder aus. Pop hat die finanzielle Hilfestellung bitter nötig, da er einmal mehr von den Drogen loskommen muss. Bowie lässt sich im Gegenzug von der kompromisslosen Haltung seines Freundes inspirieren. „Ich hatte die Entschlossenheit und Stärke, meine Musik so zu gestalten, wie ich es wollte. Im Gegensatz zu David brauchte ich keinen Einfluss von anderen“, urteilt Pop rückblickend. „Als ich sein ‚Jean Genie‘ hörte, dachte ich, er klaut Yardbirds-Arrangements.“

Iggys Plattenverkäufe stehen im Gegensatz zu seinem Ruf, ein Gigant des Rock’n‘ Roll zu sein. In den USA hat Iggy Pop noch kein einziges Goldalbum erhalten. Sein persönlicher Bestseller ist „Bläh Bläh Bläh“ (von 1986, Produzent David Bowie) mit 250.000 abgesetzten Exemplaren – Gold gibt es in den Staaten aber erst für eine halbe Million verkaufte Alben. Mit der Musikindustrie liegt Iggy denn auch in einem ständigen Clinch. Das Big Business, so der „Pate des Punk“, sei eine „Toilettenschüssel voller Haie“, die zudem überall mitreden wollten. Auch „Beat ‚Em Up“, klagt er, hätte nach Meinung mancher angepasster und glatter ausfallen sollen. Doch auf dem neuen Album seien seine Songs roh, hart und stolz – eben so, wie nur Iggy Pop sie klingen lassen könne. Keine Frage: Kompromisse sind seine Sache nicht. Der Unbeugsame will Erfolg zu seinen künstlerischen Bedingungen. Er weiß aber auch, dass das Bemühen um absolute Ehrlichkeit und Authentizität zum Kampf gegen Windmühlen ausarten kann. Nicht umsonst hat Pop sich einmal als „Don Quichote des Rock“ bezeichnet: „Jedes Mal, wenn ich eine Platte für eine größere Firma mache, kommt es zum Hauen und Stechen, damit die Musik am Ende so bleibt, wie ich das will. Bei jeder neuen Veröffentlichung denke ich ehrlich, es wird meine letzte sein.“

Neb«n dem Rock’n’Roll-Tier, das heult, kratzt und beißt, gibt es auch noch einen anderen Iggy Pop – den mit einsneunundsechzig nicht eben groß gewachsenen älteren Mann mit Brille und Golfkleidung. Seil Jahren schon drischt Herr Osterberg in seiner Freizeit den kleinen weißen Ball über die Greens dieser Welt. Alvin Gibbs, früherer Bassist der Iggy Pop Band und Autor des Tourtagebuchs „Neighbourhood Threat“, beschreibt seinen Ex-Boss als „sehr belesen, mit einem enzyklopädischen Gedächtnis für Geographie, Kunst, Geschichte und Allgemeinwissen“. Privat hört Iggy neben seinem Idol Frank Sinatra (!) leidenschaftlich gern die Jazzer John Coltrane und Albert Ayler.

Im Gegensatz zu vielen seiner alternden Kollegen aus den Siebzigern ist Iggy nicht süchtig nach dem Rampenlicht, kann monatelang zurückgezogen in seiner Wahlheimat Miami leben, nur umgeben von seiner Partnerin oder ein paar engen Freunden. In diesem Jahr aber muss er wieder richtig ran. Die Songs der neuen Platte wollen einem möglichst großen Publikum präsentiert werden. Für den Sommer stehen denn auch etliche Festival-Gigs auf dem Programm. Zeit für den wilden Iggy Pop. In dem Buch „I Need More“ (erschienen im Februar 1997 bei Two Thirteen Sixty One Publications) schreibt er dazu: „Meine Musik ist sehr aggressiv und berauschend. Nach ein paar Songs trete ich in einen anderen Zustand ein, wahrscheinlich wegen der Überdosis Adrenalin. Ich glaube dann, dass ich beinahe alles tun kann. Das ist natürlich nicht wahr, aber deshalb bin ich in viele Kämpfe geraten, die ich unmöglich gewinnen konnte.“ Und wie hängt all das mit der neuen Platte zusammen? Das Interview:

Mit „Beat ‚Em Up“ hast du den Weg zurück zum rauen, angriffslustigen Iggy-Pop-Sound gefunden, zu tausend Kilowatt roher Energie. Was macht dich in diesen Tagen so wütend?

(lacht) Das ist ja wie ein Besuch beim Psychiater „Und, was meinen Sie, wo kommt diese Aggression bloß her?“ Es macht keinen Spaß, davon zu singen, dass morgens die Vögel zwitschern und man sich eine Tasse Kaffee kocht. Das ist nicht meine Art. Die Themen der Platte behandeln Dinge, die meinen Alltag ausmachen. Ich bin umgeben von frettchenhaften Plattenfirmentypen, hinterhältigen Groupies und verdammten, verlogenen Musikern in kommerziellen Bands.die ich nicht ausstehen kann; das Fernsehen blökt mich an, und die Leute betonieren alles zu und treiben mich verdammt noch mal in den Wahnsinn! Reicht das?

Doch doch. Aber bisweilen klingt „Beat ‚Em Up“ wie ein ironisches Echo auf die Nu-Metal-Welle. Ein bisschen so, als höre man dich den Fehdehandschuh hinwerfen.

Ich hätte weniger Probleme mit diesen Typen, wenn sie ihre eigenen Muskeln benutzen würden. Aber ihre Platten sind voller Drum-Machines und Tapeloops. Das ist die reine Ablenkerei. Das ist wie mit den gut aussehenden Kerlen im Fernsehen – alles nur Maske. Von dieser Maskerade handelt auch „Mask“,ein Stück auf dem Album. Und was diese Überdosis Testosteron angeht: die ist nicht eben meine Spezialität. Aber unter Amerikas Metalbands existiert diese merkwürdige Guerilla-Tradition nun einmal, und ich fand es wichtig, sich das bewusst zu machen.

Wolltest du damit den momentanen Zustand des amerikanischen Musikgeschäfts und seiner aktuellen Absahner kommentieren?

Ja. Die Idee war, auf dem Album meine eigenen Werte und Vorstellungen davon umzusetzen, wie Musik gemacht werden sollte. Und da unterscheide ich mich sehr von diesen Leuten, vom amerikanischen New Metallen wollte mit meinem Musikwissen und Sachverstand kommentieren, was da passiert, denn das ist die heute vorherrschende Musik, und ich wollte meine Platte nicht in einem Vakuum machen. Ich stehe damit aber irgendwie in beiden Welten. Ich wollte mit diesen Jungs in einen künstlerischen Wettstreit treten, auch wenn klar ist.dass sie mich kommerziell um Längen schlagen. Alles auf Beat ‚Em Up‘ ist von echten Musikern in Echtzeit gespielt. Und ich glaube nicht, dass auch nur eine einzige dieser Bands das nachmachen kann. Nimm ihnen ihre DJs und Tapes weg, und ich garantiere dir, dass es ihnen nicht gelingen wird, sich eine Stunde lang auf der Bühne gegen mich und meine drei Musiker zu behaupten.

Das nihilistische Mantra „It’s All Shit“ auf dem gleichnamigen Stück bringt einem deine Wut entgegen, und auf dem Track „V.I.P.“,einem böse gurgelnden Sprechgesang über Prominenz, teilst du gegen Leute mit Starstatus aus – dich selbst eingeschlossen.

Natürlich fasse ich mir bei „V.l.R‘ an die eigene Nase. Der Monolog in dem Stück kritisiert den ganzen Zauber, gibt aber zu verstehen, dass der Erzähler genau einer dieser schmierigen V.I.P.-Typen ist. Er schaut aus dem Glashaus raus und ist sich unsicher.ob es eine gute Idee ist, jetzt mit dem Steinewerfen anzufangen. Ich wollte nicht quengeln: ‚Buhuhuhu, ich bin berühmt, das ist echt scheiße!‘, denn das wäre eine Lüge; natürlich ist es cool. Das Lied war eher eine Übung darin, eine Szene beschreiben. Der Ruhm selbst ist eine zwiespältige Angelegenheit. Wenn dein Dasein als Star beginnt, berauschst du dich daran.dass du geliebt wirst. Aber das hält nur so lange vor, bis du dich wunderst: Für was eigentlich? Schon eine zweischneidige Sache… einerseits gewöhnst du dich ganz fix an diese Sonderbehandlung, andererseits plärrst du ständig: Kann ich nicht mal mehr die Straße runterlaufen, ohne dass mich jemand nervt? Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, wenn nicht ständig jemand fragt, ob er mir noch einen Drink bestellen oder die Krümel von meinem Tisch bekommen kann (lacht). Aber sehen wir doch den Tatsachen ins Auge: Meine Art Ruhm ist verschwindend gering.

Das Album besteht aus zwei Teilen. Da sind einerseits die programmatischen, lärmigen Stücke, die einem schon mit knurrigen Titeln ins Gesicht springen, andererseits bist du in ruhigen Momenten wieder der Storyteller von „Avenue B“. „Football“, die erste Atempause auf der CD, ist eines dieser bittersüßen Erzählstücke, nicht ganz ohne Sympathie für die zentrale Figur und zugleich eine Allegorie auf Verblendung- nicht nur des Typs „made in America“.

Um ein paar Ecken, ja. Es geht aber auch um zeitlose menschliche Befindlichkeiten, um die ständigen Zusammenstöße von Ehrgeiz und Gier mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Unter den Menschen, zwischen Mann und Frau, zählt jeder Augenblick, jeder magische Moment, und man sollte dabei nicht auf die Uhr schauen. Aber der Ehrgeiz stellt für dich einen Stundenplan auf und sagt dir, wann du wo sein musst Er jagt dich ständig wieder ins Rennen, um das nächsthöhere Ziel zu erreichen.Wenn diese beiden Seiten kollidieren.fangen die Leute an, ihre Beziehungen wie Lektionen in Ehrgeiz durchzuziehen. Es wird immer schwieriger, den Dingen einfach ihren Lauf zu lassen, sich locker zu machen und sich ein Quentchen Humor zu bewahren, weil man eine komplexe Abfolge von Regeln und Befehlen ausführt, die alle auf das vermeintlich große Ziel ausgerichtet sind. Ich habe mir beim Schreiben von „Football“ eine Singles-Bar vorgestellt, in der Manner die Frauen abchecken und aus dem Mundwinkel sabbern. So nach dem Motto Yeah, ich kann’s gar nicht abwarten, in ihre Hosen zu kommen: wie stell ich das bloß an?

Deine Musik und die Auftritte waren für dich stets ein Mittel, um aufgestauten Druck und Frust abzulassen. Reicht das, oder brauchst du weitere Ventile?

Hmmm, eigentlich nicht – oder zumindest nichts, was aus der Reihe fällt. Ich hüpfe ziemlich oft ins Meer, kein Witz: Das ist die beste Entspannung, die ich mir zurzeit vorstellen kann. Diese Möglichkeit zu haben, war einer der Gründe, weshalb ich nach Miami gezogen bin. Nach 15 Jahren New York hatte ich das Leben dort so was von satt! In Miami geht es mir wirklich gut; ich muss dazu nur in den Himmel schauen, in die Wolken, zu den Sternen… lebendiges Grün sehen, den Vögeln zuhören, abends dann die Zikaden – so etwas macht mich heute wirklich glücklich, und damit verbringe ich viel Zeit. Oder auch mit Kochen. Ich bin kein guter Koch, aber es ist eine klasse Beschäftigung.

Dein letztes Album, „Avenue B“, wurde bereits als weises Alterswerk betrachtet. Die doppelte Portion Ingrimm auf „Beat ‚Em Up“ spricht eine völlig andere Sprache. Was ist davon zu halten? Befindest du dich mit dir selbst im Gleichgewicht?

Wenn ich meine beiden letzten Alben vergleiche, erscheinen sie mir wie die beiden Seiten einer Medaille. Bei „Avenue B“ habe ich mich ziemlich weit rausgelehnt, sehr viel von mir selbst offenbart. Auf dem neuen Album habe ich mein Innerstes wieder mehr zurückgenommen, die Sache als Texter dirigiert und die Musiker wie Studio-Equipment eingesetzt, sie richtiggehend instrumentalisiert. Habe ich ein Gleichgewicht gefunden? Ich denke, irgendwie schon. Das ist aber auch von der Tagesform abhängig. Ich meine, bei diesem Album die Worte besser im Griff gehabt zu haben. Ich bin ausgesprochen zufrieden mit meinen Texten. Sie haben verschiedene Facetten. Wenn du genau zuhörst, wirst du immer noch ein bisschen mehr finden. Gleichgewicht? Zielt die Frage auf meine Musik oder auf das echte Leben ab?

Das lässt sich doch kaum trennen, oder?

Exaaaaaactly (lacht). Also, mit meiner Musik bin ich ganz gut austariert – außer, ich übertreibe es! Ich kann auch nicht die ganze verdammte Zeit herumwüten. Ich habe jetzt drei Abende nacheinander live gespielt, und – phew! Dann merke ich, dass ich doch eine ganze Menge Ruhe brauche.

Nach den Aufnahmen zu „Beat Em Up wurde dein Bassist, Lloyd Roberts, bei einer Schießerei getötet. Was ging danach in dir vor?

Ich habe wochenlang geheult. Ich habe mir auch selbst einen Teil der Schuld gegeben, weil ich ihn nicht härter bedrängt habe, aus dieser Gang-Nachbarschaft wegzuziehen. Aber er war einfach zu stolz auf seine Herkunft, auf seine Leute. Er war ein wunderbarer Kerl, hat für mich Wunder vollbracht, sein Bass-Spiel war zum Küssen. Ich habe mit seinen Freunden aus den Body-Count-Zeiten gesprochen, und die waren ebenso ratlos wie ich. Keiner konnte sich genau erklären, was ihn an dieser Szene so angezogen hat, dass er immer wieder in sie eintauchte. Er hat mir diese wundervolle Platte hinterlassen, was schön und traurig zugleich ist. Ja, es ist eine komplett kaputte Welt, und es ist eine widerliche Gesellschaft, in der so etwas möglich ist! Warum muss das Leben so sein? Lloyd hat mich noch ausgelacht, als die Platte fertig war, weil ich seinen Bass richtig laut abgemischt hatte-zu laut für seinen Geschmack. Und nun ist daraus ein Andenken an Lloyd geworden. Wenigstens hier kann man ihn noch hören.

www.iggy-pop.com