Mein Leben mit… „The Wire“

In unserer Reihe „Mein Leben mit...“ sprechen die ME.MOVIES-Autoren über Serien, die Ihr Leben geprägt haben. – von Max Gösche

Das Prinzip Teamarbeit hat nie besser funktioniert als bei „The Wire“. David Simon, ein früherer Journalist der „Baltimore Sun“, und Ed Burns, ein ehemaliger Polizist und Lehrer, entwickelten die Idee. Der Schriftsteller George Pelecanos und die beiden Autoren Richard Price und Dennis Lehane schrieben an den Drehbüchern mit. Obwohl „The Wire“, das von 2002 bis 2008 erstausgestrahlt wurde, nahezu ausnahmslos begeisterte Kritiken erhielt, blieb der Hype aus. Vielleicht, weil der Serie allzu bald der Ruf anhaftete, sehr komplex zu sein. In den USA hatte „The Wire“ durchschnittliche Einschaltquoten. Hierzulande waren die fünf Staffeln nur via Pay-TV zu sehen. Meiner Meinung nach ein klares Indiz dafür, dass sich das Zombieland der Unterforderung diesseits des Atlantiks befindet.

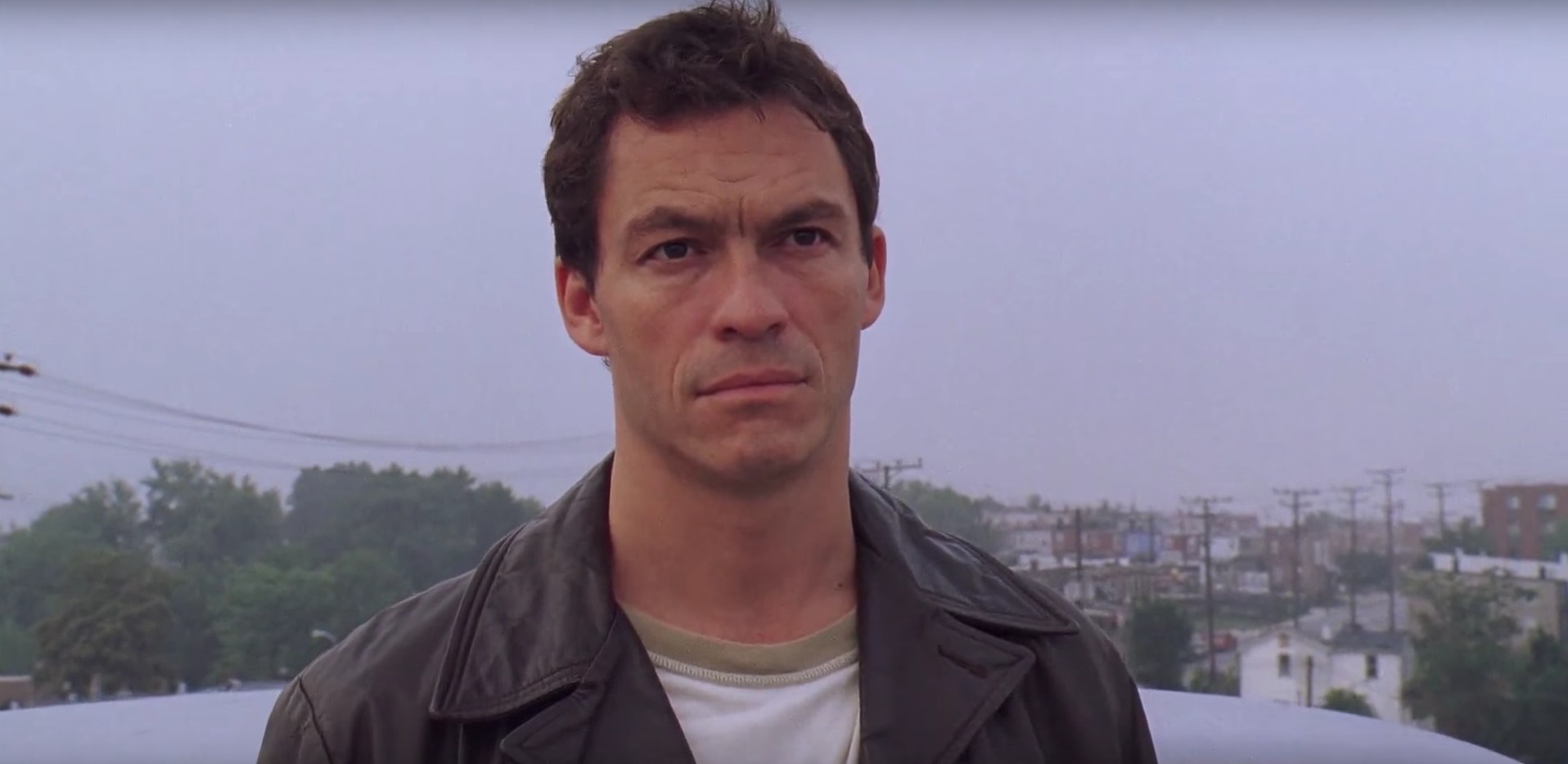

„The Wire“ ist tatsächlich vieles zugleich: Cop-Thriller, Drogenmilieustudie, Gesellschaftsdrama, Gerichtsfilm, Polit-Theater, bittere Farce und virtuos inszeniertes Ensemble-Fernsehen. Dass die verschiedenen Ebenen einander bedingen und nahtlos ineinandergreifen, verdankt sich ebenjener Teamleistung. Und natürlich den grandios agierenden Schauspielern. Detective James McNulty (Dominic West) ist geschieden und eifersüchtig auf seine Ex; seine Kinder spannt er schon mal zur Beschattung eines Verdächtigen ein. Die Drogenbosse, hinter denen er her ist, verfolgt er mit obsessiver Verbissenheit, ignoriert dabei die Polizeihierarchie und betäubt sich nachts mit Alkohol und Sex. Einmal fährt er im Suff vor einen Brückenpfeiler, ein andermal erwischt ihn eine Streife beim Geschlechtsverkehr auf der Motorhaube seines Dienstwagens.

McNultys bester Freund und Kollege ist der abgeklärt-besonnene William „Bunk“ Moreland (Wendell Pierce). Wenn privat und beruflich mal wieder alles im Argen liegt, fahren sie zu einer Industriebrache, trinken Bier aus Dosen und urinieren auf eine Gleisanlage vor nahende Züge. Ihre Feierabendaktivitäten sind kleine Verschnaufpausen. Bunk und McNulty sind Männer des 20. Jahrhunderts im 21. Jahrhundert, und sie spüren das instinktiv. Dass diese Mittelschicht-Typen nicht zu Selbstmitleidsmonstern degenerieren – wie es als Mann des 20. Jahrhunderts ein Leichtes wäre –, sondern wenigstens etwas im Leben richtig machen wollen, finde ich äußerst tröstlich.

Aber „The Wire“ ist keine Buddy-Serie, sondern handelt vordergründig von einer Spezialeinheit zur Überwachung der Dealer in den euphemistisch als „projects“ bezeichneten Armutsvierteln von Baltimore, wo sich die schwarze Bevölkerung selbst in Schach hält, indem die eine Hälfte Heroin und Kokain verkauft und die andere Hälfte abhängig macht. Geleitet wird sie von Lieutenant Cedric Daniels (Lance Reddick), der auf ehrlichem Weg nach oben will. Komplettiert wird sie neben McNulty durch Kima Greggs (Sonja Sohn), die eine Art weibliches Pendant zu McNulty bildet und mit ihrer Lebensgefährtin genau die gleichen Probleme hat wie heterosexuelle Paare, dem Idioten Thomas „Herc“ Hauk (Domenick Lombardozzi), dem tragischen Tölpel Roland Pryzbylewski (Jim True-Frost), dem eleganten, von einer altmeisterlichen Aura umflorten Lester Freamon (Clarke Peters) und dem gutmütigen Ellis Carver (Seth Gilliam).

Durch Abhöraktionen wollen sie Avon Barksdale (Wood Harris), Boss eines Drogen-Clans, und seinem engsten Vertrauten Stringer Bell (Idris Elba), das Handwerk legen. Während Bell das Geschäft in die Legalität zu überführen versucht, ist Barksdale ein Gangster alter Schule, der sich seinen Respekt mit der Waffe auf der Straße verschafft.

Was „The Wire“ zur großen amerikanischen Erzählung macht, ist die geniale Idee, den Blickwinkel mit jeder Staffel zu verschieben und das Geschehen in eine andere Umgebung Baltimores zu verlagern. Die erste Staffel fungiert als Prolog im alltäglichen Wahnsinn des „war on drugs“. Staffel zwei beleuchtet das Hafengebiet, wo ein ominöser „Grieche“ den Nachschub von Drogen und Prostituierten kontrolliert – eine Hommage an „The French Connection“. Staffel drei zeigt das Leben im Knast, wo Barksdales Neffe Zweifel am Familienbusiness kommen; schließlich wird er auf Anweisung seines Onkels ermordet. In der vierten Staffel kulminiert alles in zwei parallelen Handlungssträngen, in denen politische Bigotterie und elitärer Zynismus mit dem Gesetz der Straße kollidieren. Die alte Barksdale-Garde muss abtreten. Jetzt regieren der ungleich brutalere Newcomer Marlo Stanfield (Jamie Hector) und seine Kindersoldaten. Ein karrieregeiler Stadtrat mit moralischen Skrupeln will Bürgermeister werden. Und in den Schulen trägt die Saat der Gewalt Früchte, Konflikte werden durch seelische und körperliche Grausamkeiten ausgetragen. Staffel fünf berichtet aus der Perspektive einer Tageszeitung, und wir sehen McNulty, wie er bei seinen Ermittlungen die Linie zur Illegalität überschreitet, weil er nicht mehr daran glaubt, dass man mit dem Anzapfen von Mobiltelefonen noch irgendwen hinter Gitter bringen kann.

Natürlich könnte man mich fragen: Was hat das mit dir zu tun? Oder in der Esoterik-Version: Was macht es mit dir? Und sehr pathetisch könnte ich antworten: Es macht mit mir, dass ich darüber nachdenke, in was für einer Welt wir leben. In einer Welt, in der diejenigen, die täglich in einer Kloake aus organisiertem Verbrechen und Korruption arbeiten und das auch noch für einen schmalen Lohn, weil sie es ja aus Berufung tun sollen, sich obendrein durch einen Dschungel der Bürokratie schlagen müssen. Dass wir in einer westlichen Welt leben, in der die Freiheit gebetsmühlenartig beschworen wird, aber sich vor allem Geld und Wa- ren frei bewegen, weniger die Menschen. Die spielen in „The Wire“ weiterhin die für sie vorgezeichneten Rollen: der Drogendealer den Drogendealer, die rechtschaffene Polizistin die von Selbstzweifeln Zerfressene, der korrupte Anwalt den Korrupten, der obdachlose Fixer den hoffnungslosen Fall. Doch die Serie ist keine sozialpädagogisch betreute Unterhaltung, die den Zuschauern Missstände vor Augen führen soll. Durch die ruhig entfaltete Erzählweise ordnen die Bilder die eskalierenden Ereignisse auf ihre eigene schonungslose Art. Indem die Kamera dem unvermeidlichen Gang der Dinge folgt, zeigt sie mehr, als ein couragierter Leitartikel oder ein Plädoyer von irgendeinem Podium es je könnten.

In der ersten Szene der ersten Episode fragt McNulty den Zeugen eines Verbrechens, ob er den Mörder kenne. Es kommt raus, dass sich Zeuge, Opfer und Täter jeden Freitag zum Würfelspiel getroffen haben, und der, der da tot vor ihnen auf dem Asphalt liegt, jedes Mal das Geld der anderen gestohlen hat. Als sich McNulty wundert, warum sie den notorischen Dieb immer wieder reingelassen hätten, antwortet der Zeuge: „Got To. This America, man!“ „The Wire“ ist die Lieblingsserie von Barack Obama.