I am cringe but I am free: Aidas Popkolumne über Scham und Clubs

Aida war letzte Woche aus und fragt sich, was Scham im Club zu suchen hat – und warum sich eigentlich nicht die schämen, die sich schämen sollten.

Letzte Woche war ich so richtig, richtig aus. Zum Berliner CTM Festival war ich eine Nacht in einem dieser mythenumrankten Berliner Clubs, bei denen man seine Handykameras mit Klebepunkten abkleben muss und in denen nirgends Spiegel zu finden sind. Nach sieben oder acht Stunden irre lauter Musik, Hedonismus und Realitätsflucht stand ich früh am Morgen vor meinem Badezimmerspiegel und sah ein glückliches Gesicht vor mir mit tiefen Augenringen und verschmiertem Make-up: Der angeblich kussechte Lippenstift hatte sich verabschiedet, mein Lidstrich war verwischt, ich sah aus wie ein begossener Pudel, aber der Guss, den ich abbekommen hatte, war ein Schauer voll Glück.

Dadurch, dass ich stundenlang gar keine Gelegenheit hatte, mein Aussehen zu checken und auch keine Zeit, weil ich ja dringend alle meine Freund:innen umarmen, zur EBM-/Hardcore-Band Youth Code aus LA in den Moshpit rennen und zu den peruanischen DJs Dengue Dengue Dengue alle meine besten und schlechtesten Dancemoves gleichzeitig auspacken musste, war es mir einfach stundenlang egal gewesen, wie ich aussah. Und während ich die traurigen Überbleibsel meines angemalten Gesichts weggeschrubbt habe, dachte ich mir: Was für ein Glück, einen Abend ohne Scham zu verbringen. Der Club als Raum der Befreiung – von meinen eigenen Unsicherheiten, von meiner Scham, von Ansprüchen.

Scham als Waffe

Warum erzähle ich euch das? Weil mir ein paar Tage später eine Freundin ihr Handy hingehalten hat mit der traurigsten SMS, die ich in all den Jahren Musikjournalismus und Ausgehen als Beruf gelesen habe: Sie hatte sich eingetragen für ein nicht-so-geheimes Geheimkonzert und die Bestätigung ihres Listenplatzes erhalten. So weit, so normal. Nur stand in der Nachricht von den Veranstaltern auch: „Don’t embarrass us“, also: Mach uns keine Schande.

Wie bitte?

Scham ist ein mächtiges Gefühl. Scham führt dazu, dass Menschen eine ganze Menge seltsamer Dinge tun. Es ist ein informelles Mittel sozialer Kontrolle, und das muss nicht immer etwas Schlechtes sein – ich finde ja, viel mehr Menschen müssten sich schämen. Aber schämen sich die Richtigen?

Scham ist oft verbunden mit dem Gefühl, sich an einem Ort fremd zu fühlen, sich unterlegen zu fühlen, sie ist verbunden mit Armut, mit Inkompetenz, wie der Soziologe Sighard Neckel schreibt. Scham wurde und, seien wir mal ehrlich, wird immer noch als gesellschaftliches Druckmittel genutzt, sie soll stigmatisieren. Aber Scham ist nicht nur etwas Schlechtes: Sie weist uns auf Grenzen hin, sie warnt uns. Die Werte, die mittels Scham durchgesetzt werden, müssen nicht immer etwas Schlechtes sein, zumindest wenn wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln würden.

Haben wir vergessen, Spaß zu haben?

Die Sache ist nämlich die: Natürlich ist es für eine Party wichtig, dass sie ein halbwegs sicherer Raum ist und selbstverständlich sollte ein Club oder ein Veranstalter alles daran setzen, dass Menschen respektvoll miteinander umgehen, Grenzen achten und nicht übergriffig werden. Übergriffige Menschen sollten sich durchaus ihres Verhaltens schämen und sich hoffentlich ändern. Nur: Fühlen sich Menschen, die grenzverletzend sind, von einem „Don’t embarrass us“ angesprochen? Oder trifft das eher die, die sowieso unsicher sind? Die sich gar nicht trauen, Raum für sich zu beanspruchen? Die vor lauter Scham gar nicht loslassen können, die vor lauter Scham vergessen, das Leben zu umarmen und Spaß zu haben?

Es braucht gar keine Videoüberwachung, kein Palantir und keinen diktatorischen großen Bruder wie bei Orwell heute, um Angst vor sozialer Überwachung zu haben: Instagram und Tiktok reichen vollkommen. Und das sage ich als jemand, der selbst viel zu viel auf diesen Netzwerken rumhängt. Aber so prätentiös man das Abkleben von Handykameras in Berliner Clubs finden mag, so sinnvoll sind sie auch, denn so muss niemand davor Angst haben, beim Spaßhaben abgefilmt zu werden. Dance like no-one is watching ist eben nicht so leicht, wenn wir alle einander der große Bruder sind, wie es Orwell in 1984 beschreibt. Das erlebte ich kürzlich auf einer anderen Party, einer, bei der das Handy nicht abgeklebt wurde. Das Resultat: Niemand tanzte. Es performten großartige Künstler:innen – aber niemand schien es zu wagen, loszulassen und den eigenen Cringe zu umarmen.

Das Zeitalter der Schamlosigkeit

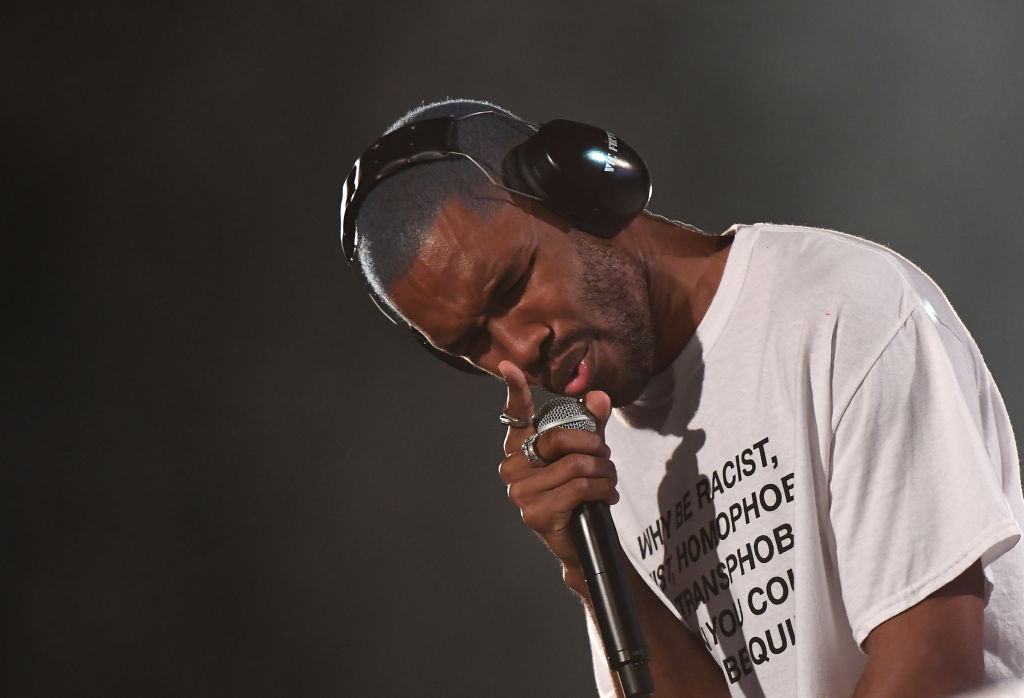

Aber gleichzeitig leben wir in einer Realität, in der Schamlosigkeit verbreitet ist, wie die am Wochenende veröffentlichten Epstein-Files und der Diskurs darum etwa zeigen. Schwarz auf weiß können wir mit den veröffentlichten Papieren die Beziehungen einflussreicher Milliardäre zu einem verurteilten Sexualstraftäter und Menschenhändler sehen, während genau diese Millardäre auf ihren eigenen sozialen Plattformen erzählen wollen, dass das, was da steht, gar nicht da steht. Oder anderes Beispiel: die große Entschuldigungsrunde von Ye, formerly known as Kanye West. Ist euch aufgefallen, dass die Entschuldigung gar keine richtige Entschuldigung ist? Ye, der sich mittlerweile über Jahre in ekelhaftesten Antisemitismus, Hass und Rassismus reinradikalisiert, sagt uns jetzt, dass das ja alles an einem Unfall lag und damit nicht wirklich an ihm selbst. Oder bleiben wir mal ganz bei uns hier in Deutschland: Hat jemals jemand eine ernsthafte Entschuldigung oder Erklärung von Xavier Naidoo gehört, warum er sich mit Rechtsradikalen gemein gemacht hat? Geschweige denn eine Erklärung für Antisemitismus, Rassismus, Queerfeindlichkeit und Co? Jeder hat die Chance auf eine zweite Chance, sicher – aber gehörte da nicht mal dazu, dass man als ersten Schritt Reue zeigen muss? Ist wohl aus der Mode gekommen.

Wir leben in einer Zeit, in der die, die sich schämen sollten, dieses Gefühl völlig verbannt zu haben scheinen. Stattdessen wird Scham auch im Freiraum Feiern wieder en vogue: Lass bloß nicht los! Mach den Veranstalter:innen bloß keine Schande! Bleib bloß auch nach Feierabend im Performance-Modus! Denn ohne Kontrolle, so suggerieren solche SMS wie von den Veranstaltern des nicht so geheimen Geheimkonzerts, kannst du ja nur peinlich sein.

Stay Cringe!

Am gleichen Abend des Geheimkonzerts aber erlebte ich auch eine Utopie: In einem Plattenladen in Berlin feierte Peaches ihr erstes Album nach zehn Jahren. Das Outfit: haarige Nippelcover, eine hautfarbene Radlerhose mit aufgeklebtem Schamhaar, neonfarbene Sneaker, neonfarbenes Make-up. Die Beats wummerten und das Publikum drehte innerhalb von Minuten komplett durch.

Und Peaches‘ neue Texte? Beschämen die, die beschämt werden müssen: „Not in your mouth, none of your business“, heißt es etwa in einer Single, „orders won’t make us lie down and die/we will stop you fucking up our lives“. Die, die Grenzen überschreiten, die übergriffig sind, die sich über andere stellen wollen. Die, die Scham als Waffe einsetzen, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen.

Peaches stellt die Machtverhältnisse auf die Füße: schamlos frei und präzise beschämend. Also, bleibt peinlich, stay cringe – und beschämt die, die sich wirklich mal schämen sollten.

![No Lube So Rude [Vinyl LP]](https://m.media-amazon.com/images/I/31U2FjtnlAL._SL500_.jpg)