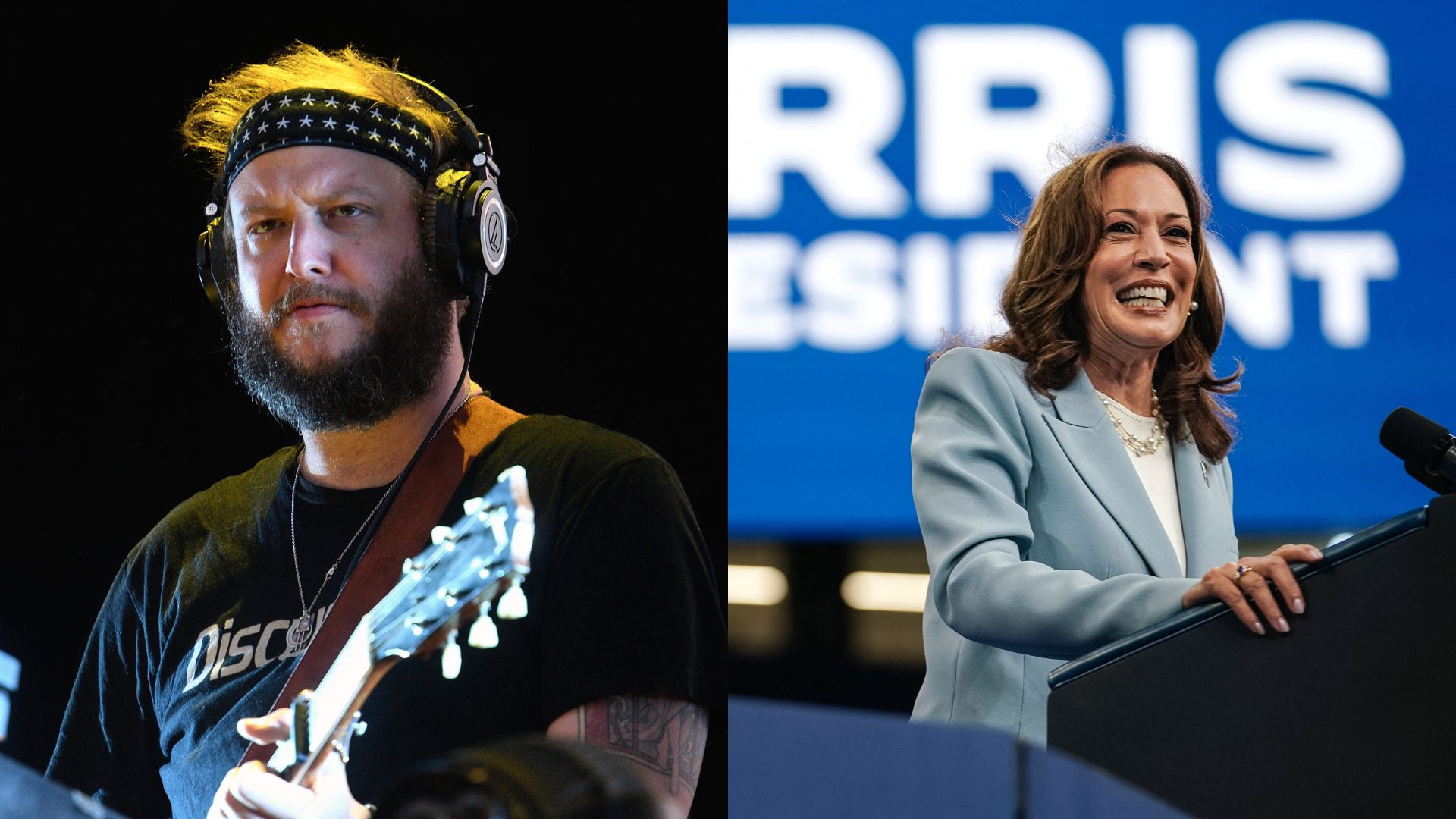

Bon Iver

Eine klingende Predigt für konforme Nonkonformisten: Bon Iver bedankt sich für den großen Erfolg seines gleichnamigen Albums in der Berliner C-Halle.

Im kürzlich erschienenen Interview mit dem Maler und Bildhauer Anselm Kiefer im „Spiegel“ wurde auch über Musik gesprochen. Musik berühre, war man sich einig, ohne dass das genau erklärbar sei und das unterscheide sie von den anderen Künsten. Eine schlechte Ausrede natürlich, aber genauso ist das mit Bon Ivers Musik.

Neun Musiker stehen auf der Bühne. Zwei Schlagzeuge, Blasinstrumente, Justin Vernon in seinem uniformen Outfit, blaues Hemd zu braunen Chinos. Und sie fabrizieren einen klaren Sound, der erst verwundert, dann begeistert. Rock-Drums, die reinpoltern, angefräste Gitarren, die ein angenehmes Vibrieren erzeugen, all das so ertragbar, da Bon Ivers Musik oft angehalten wirkt. Dazu kommt ein fortspülender Rhythmus, ein Gesang, in dem das Glück recht plakativ entsteht. Erwachsene Musik oder Musik für die Befindlichkeits-Zielgruppe zum Haarsträhnen-Zwirbeln? Doch Vorurteile dem Publikum gegenüber laufen ins Leere, es gibt sogar ein paar rebellierende Raucher. Und auch Besucher, die die Textzeile „And you’re drunk as hell“ mitgrölen.

Aber der genuschelte Gesang, dessen Wörter man noch nie gehört zu haben scheint, erzählt weniger Geschichten als der Klang der Stimme, die Entwicklung der Melodie. Eine klingende Predigt ist das. Und als die Lichtsäulen im hinteren Bühnenteil eine Art Kirchenfensteroptik erstrahlen lassen, hofft man, dass der Saal jetzt nicht zum kollektiven Klatschen ansetzt. Doch der Post-Erlöser Vernon fängt dann ein Zwischenspiel an – Waldszenen, Vögel, all das schwirrt durch den Raum. Pianoklänge, die an kommende Morgen erinnern. Nur als Vernon allein auf der Bühne ist, um „Skinny Love“ zu singen, muss man kurz rausgehen, weil es zu viel zu werden droht.

Das erste Album kam damals überraschend und blieb lange. Nicht nur wegen der gut zu erzählenden Geschichte, dass Vernon das Album allein in einer Waldhütte aufgenommen habe. Es folgten Seitenprojekte, die mit hoffnungsvoller Traurigkeit durch den nächsten Winter halfen. Die „Blood Bank“-EP, die popkulturelle Adelung durch Kanye West. Und dann erschien das aktuelle Album Bon Iver und alles war gut. Gerechtfertigt also nun die Größe der Halle, ausverkauft seit Wochen. Mehr Menschen, aber genauso tragende Emotionen, deren Echtheit man sich nicht nehmen lassen mag. Mindestens drei Mal sagt Justin Vernon: „Thanks a lot.“ Und dann: „For real.“ Als sei hier auch nur irgendwas nicht ernst gemeint. Als Zugabe wird „Blood Bank“ gespielt. Schneller, wilder. Und betrunkene Jungs umarmen sich, singen laut mit. Was will man da auch erklären.