Linus Volkmann: Wie ich es (nicht) an die Popjournalismus-Spitze schaffte

Ein Job in den Medien: Steht das immer noch so hoch im Kurs wie früher? Linus beschreibt, wie es funktionieren kann. Oder auch nicht.

Ein kleiner Blick hinter die Kulissen von ein paar Jahrzehnten Medienbranche. Zu eurer Erbauung oder auch als Warnhinweis, falls jemand wirklich in diese Untiefen einsteigen möchte. Parole: Lieber nicht zuhause nachmachen. Dennoch … diesen Text und all die seltsamen, nun geschilderten Ereignisse soll einem ChatGPT erstmal nachmachen. Spoiler: Keine Chance, Roboter-Bro!

„Dann drucke ich halt selbst“ – Die Fanzine-Story

Meine Hochschulzeit geht bis in die Neunzigerjahre zurück und ich sage es gleich, ich war nie für Journalismus eingeschrieben, sondern bloß bei etwas, von dem ich dachte, es käme dem nahe: Germanistik.

Na, dann los. Zu Beginn meines Studiums (in Darmstadt – please kill me!) belege ich in Abwesenheit einer Karriere an einer Journalistenschule zumindest einen Kurs mit dem Titel „Schreiben für die Zeitung“. Geleitet wird er von einer ergrauten Handlampe des hiesigen Blattes „Darmstädter Echo“. Der uninteressante Mann lehrt, dass man kurze, prägnanten Sätze verwenden müsse, will man es in der Printwelt schaffen. Ach, was! In der Beispielaufgabe, die er uns gibt, nutze ich betont umständliche Schachtelsätze, soll er doch mal sehen. Ich halte mich offensichtlich für einen Rebell, der das Business auf den Kopf stellt. Heute scheint mir das eher eitle Stumpfheit mit Querdenker-Schmeck. Aber von da an ist zumindest klar, ich werde mein eigenes Medium sein müssen, wenn mich je jemand lesen soll. Denn offizielle Redaktionen dürften an meiner geballten Ladung Randomness verschränkt mit handwerklicher Ahnungslosigkeit wenig Interesse haben. Ich biege in Richtung DIY-Fanzines ab. Hier kann ich schreiben, was ich für richtig halte und niemand kann mich aufhalten oder gar ablehnen – ich drucke schließlich selbst! Erst die handkopierte „Foto-Love-Story“ (fünf Ausgaben), dann irgendwie gedruckte „Die Spielhölle“ (15 Ausgaben). Bis heute ein schambestücktes Panoptikum meiner Autoren- beziehungsweise Menschwerdung.

„Ich schreibe dies in der Wohnung meiner Mutter (Carola), die im Urlaub ist. Es ist 2:30 Ortszeit und ich bin gerade zum dritten Mal über ihren überdimensionalen Gymnastikball gefallen, glücklicherweise konnte ich mich dabei mit meinem Gesicht abfangen.“ (Aus dem Vorwort Spielhölle #9)

„Ziehen Sie nicht ihr Praktikumsgehalt ein – sondern gleich vor Gericht“ – Die az-Story

Viel Geld bringt dieses prittstift-lastige Hobby allerdings nicht ein. Wenn ich ehrlich bin, kostet es eher welches. Denn die paar Anzeigen von dem Club Krone oder einem Kopierladen decken nie die Ausgaben. Zeit, doch mal bei „echtem“ Journalismus vorzusprechen. Jetzt, wo ich arm bin, möchte ich diesem drögen Opa doch eine Chance geben. Um ihn nicht zu provozieren, steige ich wirklich ganz unten ein und werde Praktikant bei der az. Einem alternativen Stadtmagazin für Frankfurt / Darmstadt / Wiesbaden / Mainz. Möglicherweise lerne ich hier sogar etwas über Redaktionsarbeit – meist bin ich allerdings damit beschäftigt, irgendwie meine grellen Texte ins Blatt zu mogeln. Nach acht Wochen ist der Spaß vorbei. Erst ein Jahr danach steht ein Wiedersehen mit den Betreibern der az an – und zwar vor Gericht. Der verrauchte und klebrige Alt-68er-Saftladen ist mir nämlich mein Gehalt von 400 Mark schuldig geblieben. Doch bei der Verhandlung stehe ich allein da. Von der Gegenseite erscheint niemand. Ich bekomme einen sogenannten Pfändungstitel zugesprochen, der mir aber nicht viel bringt. Die az meldet Konkurs an – nur um kurz darauf unter demselben Namen aber anderer Unterzeile am Kiosk zurückzukehren. Ich notiere: Okay, Journalismus gleich Haifischbecken. Lesson learned.

„System stürzt ab, Bahn crashed“ – Die Unfall-Story

Das Praktikum bei dem Kölner Boulevardblatt EXPRESS (mittlerweile bin ich aus Darmstadt weg) bringt mich dagegen nicht um mein Gehalt, dafür aber fast um mein Leben. Von vorn: Der EXPRESS pflegt ähnliche Ressentiments wie die BILD, aber verstrickt das Ganze noch mit einem heimelig gefühligen Lokalpatriotismus. Einen Monat lang besuche ich Ausstellungseröffnungen im Vorraum örtlicher Sparkassen oder die Vereinsfeste von Hunde- oder Taubenzüchtern. Mein Fame innerhalb des riesigen Ladens bleibt äußerst überschaubar. Doch an einem der letzten Tage des Praktikums erlange ich unerwartet die Aufmerksamkeit des kompletten Neven-Dumont-Haus und weit darüber hinaus …

Die Kölner Verkehrsbetriebe hatten bei Siemens neue und computerunterstützte Bahnen bestellt – sogenannte „Sprinter“. Im Nachhinein stellt sich heraus, wegen verzögerter Lieferung konnten die neuen Wagen nicht mehr stabil getestet werden, sondern sahen sich gleich in den laufenden Betrieb übernommen. Learning by doing, kennt man ja von sich selbst. So fahre ich also nach der Arbeit in so einem neuen Ding – dessen System stürzt ab, der Zugführer kann nichts mehr machen, wir rasen an der Station Hansaring ohne anzuhalten durch und werden erst gestoppt, als wir an der Haltestelle Christophstraße ungebremst in eine stehende Bahn krachen.

Et hät no immer jot jejange, kann man in Köln getrost als eher dehnbares Motto verstehen. Da ich mich im hinteren Zugteil befinde, habe ich aber Glück. Es reißt die Sitze aus der Verankerung, ich stürze durch den Zug, viel passiert mir jedoch nicht. Meine mäßige Journo-Karriere profitiert sogar von der Katastrophe – die für viele Insassen weit schlechter ausging. Der EXPRESS nennt mich „Reporter“ statt „Zufalls-Prakti“ und bringt mich prominent mit Foto in die Ausgabe, zudem überweist Siemens 1000 Mark Entschädigung.

Alles klar, ich brauche also nur noch eine Handvoll weiterer Nahtod-Erfahrung, dann sitze ich im Brandy-Raum der Spiegelzentrale und poliere die Gebeine von Rudolf Augstein.

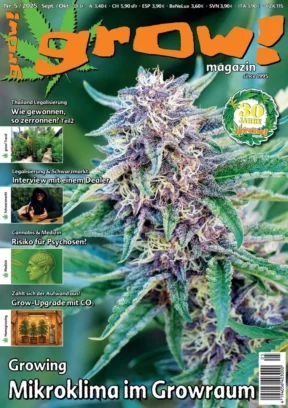

„Schlafzimmerblicke im Cannabis-Paradies“ – Die Grow-Story

Selbstanzeige: Ich war nie ein guter Kiffer. Das ganze Gebrösel stieß mich genauso ab wie das epische Gebaue. Der Grasrausch erinnert mich zudem eher an Morast, in dem man fast steckenbleibt, sich heillos verzettelt. Aber no front, ich respektiere alle, die auch heute noch dem beliebten Verliererkraut die Treue halten. Trotz dieser Disposition gibt es in den Neunzigern ein weiteres Magazin, in dem ich meinen Namen gedruckt sehe: das Grow. Faszinierenderweise existiert dieses Hanf-Porn-Heft bis heute! Gegründet wurde es – der Blitz soll mich treffen, wenn ich lüge – am Küchentisch meiner Studi-WG einst in Darmstadt. Allerdings nicht von mir, sondern von Freunden eines besonders unangenehmen Mitbewohners.

In jenen Neunzigern existiert darüber hinaus auch eine Redaktion des Grow in Köln. Um mich für mein jüngstes Interview in ihrem Heft abfeiern zu lassen, besuche ich sie zu einer Sitzung. Doch der Fluch des grünen Mary Jane richtet sich gegen mich. Alle Anwesenden, so erscheint es mir zumindest, reden so unfassbar umständlich und wirken einfach viel zu langsam. Ich fühle mich hier wie Quicksilver von den X-Men, auch wenn ich vermutlich selbst alles andere als eine Superheldenfigur abgebe.

„Ob du schwul bist, habe ich gefragt?“ – Die andere Grow-Story

Der wirklich letzte Job für das Grow wird dann bald darauf ein Interview mit The Specials sein. Da horchte ich im Vorfeld wirklich auf, die legendäre Ska-Band aus Großbritannien gilt in jener Zeit als unkittbar verstritten, doch jetzt reden sie wieder untereinander – und mit dem Reporter des Grow-Magazins?! Ich sage zu und staune nicht schlecht vor Ort. Dort erwarten mich Die Spezializtz. Ein unsympathisches Deutschrap-Duo, das sowohl Afrob als auch DJ Tomekk als Beisitzer hat, dazu glänzt es mit sexistischen Texten. Nach kurzer Zeit und der Frage, ob ich schwul sei, fliege ich raus. Das passiert mir wirklich selten bei Interviews. Hier ist es allerdings für beide Seiten stimmig.

„Geprellt von den Affen der Telekom, gerettet von den Hunden von e-Plus“ – Von Komm Küssen zum Intro-Magazin

Wer bis hier hin mitgerechnet hat, kommt noch nicht auf wirklich nennenswerte Beträge, die mir im Pop-Journalismus zugefallen sind. Ohne den lukrativen Unfall der KVB-Bahn wäre ich definitiv im Minus. So geht es Ende der Neunziger dann auch weiter, denn das Fanzine, das ich mittlerweile mit zwei Freunden herausgebe, ist größer und aufwändiger denn je. Es trägt den Titel „Komm Küssen“ und besitzt eine Gratis-CD-Beilage. Das haben in jener Zeit viele Magazine, die etwas auf sich halten. Für mich bedeutet es allerdings, ich muss noch mehr Anzeigen-Akquise machen, denn das Heft mit seiner Auflage von 3000 gedruckten Exemplaren besitzt einen nicht unerheblichen Break Even. Da sich diese Story hier noch abspielt, bevor das staatliche Monopol der Telekom fiel, ist es sehr teuer, tagsüber Ferngespräche zu führen. Aber genau das muss ich tun, um irgendwelchen Klein- und Mittel-Labels Anzeigen fürs „Komm Küssen“ zu verkaufen oder ihnen einen Song für unsere CD abzuschwätzen.

Die Telekom zeigt sich bald enttäuscht von meiner Zahlungsmoral und stellt mir das Telefon ab. Die Leitung ist tot. Mist, denn es hat sich quasi parallel etwas sehr Tragfähiges aufgetan: Ein Vorstellungsgespräch beim Intro-Magazin. Die suchen jemanden, der ihre „Regionalteil Mitte“ (bestehend aus 16 Seiten) leitet. Das sollte meine hochinteressante Karriere nun endlich versilbern. Das Problem nur: Für den Job ist zwingend ein Telefon erforderlich. Das habe ich ja nun nicht mehr, daher werfe ich mich an die Brust des neuen Anbieters e-Plus. Um eines der frühen Handys von Größe und Ästhetik eines Totschlägers zu erwerben, bedarf es nämlich erstmal nur 60 Mark, oder so. Die habe ich noch. Die Einheiten für Mobilfunk sind 1998 zwar noch astronomischer als im monopolbesoffenen Festnetz, doch das Handy weist mich beim Vorstellungsgespräch als Mann der Zukunft aus: „Festnetz? Habe ich nicht mehr! Hier meine Handynummer“. Der Bluff gelingt, ich kriege den Job und zahle vom ersten Gehalt die Schulden bei der Telekom, um wieder „normal“ telefonieren zu können. Mit dem klobigen e-Plus-Handy schlage ich Nägel in die Wand und vertreibe meine Feinde bei dunkler Nacht.

„Verstrickt und fast gefeuert“ – Die Story um die „Sofort-Brennen-Affäre“

Die 2000er – mittlerweile bei ich festangestellt bei jenem Intro-Magazin. Adieu Existenzangst, hallo Popjourno-Irrsinn im Abo. Ereignisse wie die sogenannte „Sofort-Brennen-Affäre“ lassen mich allerdings auch kosten von den bitteren Früchten meiner neuen Profession. Wer diese dramatische Geschichte im Musikexpress seinerzeit verpasst hat, hier ist sie noch mal.

„Entschuldigung und so“ – Die Virginia-Jetzt!-Story

Überhaupt strapaziert der Traumjob oft vor allem meine diplomatischen Fähigkeiten. Im Sommer 2004 geht eine Plattenkritik zu Virginia Jetzt! ANFÄNGER über meinen Schreibtisch. Darin schreibt der Autor von „volkstümlichen Schlager an der Grenze zum Kirchentags-Musical, der schlimmstenfalls durch den Joachim-Witt’schen Nationalmief watet“. Das habe ich als verantwortlicher Redakteur durchgewunken und … okay, wenn ich es heute lese, wundert es mich nicht, dass es Ärger gab. Zumal die Band von Mathias Hielscher (heute bekannt durch den Podcast „Hotel Matze“) gerade frisch bei der Plattenfirma Universal unter Vertrag genommen waren. Gemeinsam mit Thomas Venker fahre ich ein paar Monate später zu einem Konzert der Band nach Koblenz oder so, um eine zerknirschte Entschuldigung unseres Blattes zu übermitteln. Nicht mal betrinken kann ich mich danach, weil ich der Fahrer bin. Geschieht mir natürlich recht.

„Erwachsene, die YouTube spielen“ – die intro.de-Story

Das Internet ist Schuld, dass erwähnte Intro-Redaktion Mitte der Nullerjahre kurzzeitig im Glauben lebt, sie sei der Jackpot der Popjourno-Welt. Dabei lässt sich der Hype um die Marke Intro ausschließlich auf ein neues Feature der Webseite zurückführen. Dort können sich User:innen ein Profil anlegen und mit anderen Indiepop-Geschädigten in diversen Foren diskutieren. Das ist vor dem Erscheinen von Facebook ein absoluter Hit, die Zugriffszahlen sind gigantisch. Wen wundert’s, dass sich die Redaktion und damit auch ich einbilden will, das Hoch läge am eigenen Content?

Doch nach wenigen Jahren kassiert der Facebook-Wahn die Intro-Community ein und es müssen neue Attraktionen geschaffen werden. Könnte man nicht auf YouTube mit casual Gelaber das nächste große Ding werden? Das gelingt in jener Zeit doch dauernd irgendwelchen ehrgeizigen Weirdos – warum also nicht auch einem selbst? Betrachte ich den Versuch von mir in dem Format „Flurfunk“, muss ich allerdings auch hier konstatieren: Das überrascht jetzt doch nicht so sehr, dass das nicht zur Hit-Show der Generation YouTube ausgerufen wurde. Denn diese Videos sind ähnlich verschachtelt wie mein erster Beispieltext in diesem Uni-Seminar (siehe oben). Außerdem wirkt alles irgendwie wie Erwachsene, die eine Art YouTube-Cosplay veranstalten, ohne die wirklichen Parameter der Plattform kapiert zu haben. Schön auch, dass das alles bis heute abrufbar ist. Also „schön“ … Und wie lange habe ich eigentlich an diesen unmöglichen Koteletten festgehalten?

Okay, Leute, das waren ein paar grelle Stationen meiner Popjourno-Realität der Neunziger und Nullerjahre. Hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus dieser Beichte. Die Geschichte geht natürlich noch weiter. Der Ärger wird nicht weniger, soviel kann ich auf jeden Fall schon mal verraten. Im Gegenteil.

To be continued (möglicherweise) …

Was bisher geschah? Hier alle Popkolumnentexte im Überblick.