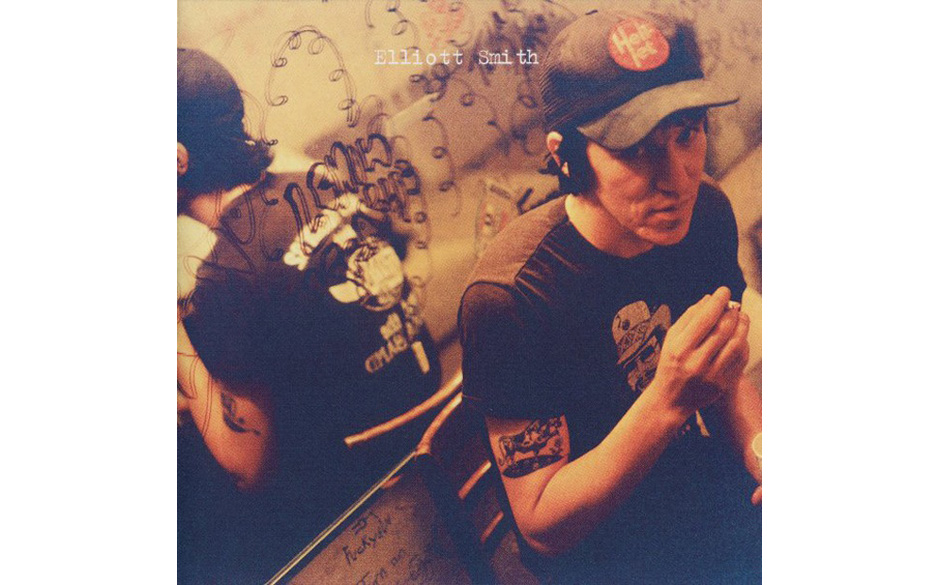

Elliott Smith – From A Basement On The Hill

Eine der wirklich guten Sachen an der Arbeit des Musikjournalisten ist es, Tonträger zu bekommen, bevor sie ihren Weg zum Endverbraucher finden. So ging ich bereits Anfang September durch eine Berliner Altbauwohnung mit einer der wohl 20 besten Erfindungen der Neuzeit: dem Funkkopfhörer. Ich hörte from a basement on the hill und schaute auf den Fernseher. Das letzte Album von Elliott Smith im Kopfhörer und Privatfernsehen auf den Augen. Weiter voneinander entfernt kann westliche Kultur kaum sein.

Man möchte nichts mehr lesen über die Tragik des viel zu frühen Ablebens von Elliott Smith. Seine Musik und seine Texte erzählen genug vom Leben und Leiden des Mannes, der mit der Oscar-Nominierung für die Musik zu „Good Will Hunting“ plötzlich zu Weltruhm kam. Während diese Zeilen geschrieben werden, läuft im Hintergrund „Miss Undercover“ mit Sandra Bullock im Fernsehen. In der letzten Szene vor dem Showdown werden die fünf Aspirantinnen auf den Titel der „Miss America“ vorgestellt. Miss California sagt, sie glaube „an die heilende Kraft der Musik. “ Das mag richtig sein, aber gilt das auch für den, der die Musik schreibt, komponiert und erlebt? Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole: John K. Samson fasst jenes Phänomen auf dem letzten Album der Weakerthans folgendermaßen zusammen: „And listen, about those bitter songs you sing: they’re not helping anything, they won ‚t make you streng.“ Wenn diese Worte nicht für Elliott Smith gelten, für wen dann?

Es scheint fast so, als hätte Elliott Smith FROM a BASEMENT ON THE HILL ganz bewusst als letztes Kapitel seines Lebens angelegt. Durch alle Lieder auf seinem letzten Album zieht sich sein Schmerz, seine Sucht, sein Zynismus ob der eigenen Lage und seine (unerfüllbare) Liebe. Und das in einer verzweifelt exhibitionistischen Offenheit. Die Texte schreien nach einer allumfassenden Ruhe. „Veinsfull ofdisappearing ink. Vomiting in the kitchen sink. Disconnectingfrom the missing link. This is not my life. lt’s just afondfarewell to afriend“, singt Smith in „A Fond Farewell“. Und im zentralen Stück „King’s Crossing“, das wirklich nur, nur, nurvon Heroin handelt, heißt es: „/ can ‚tpreparefor death any more than 1 already haue.“ Man hasst es zu lesen, wie sich hier Text und Realität die Hand reichen. Was sich auf dem Vorgängeralbum FIGU RE 8 musikalisch bereits angedeutet hat, wird auf FROM A BASEment on the hill fortgeführt. Ein Künstler erobert sich die ganz großen Studio-Produktionsbedingungen. Ausufernde, opulente Instrumentierung, die sich wahlweise nach den siebziger Jahren oder zeitlos anhört. Vielleicht hatte Elliott Smith wirklich keine Lust mehr zu leben. Das Traurige daran ist, dass in jedem Song zu hören ist, dass er künstlerisch ganz und gar nicht am Ende war. Elliott Smith hat mit from A basement ON THE HILL sein Schaffen noch weiter geöffnet. Er hätte sich nach dieser Platte alles erlauben können – gerade auch weil er sich von seinem frühen Werk, das wir alle so lieben, nicht verabschiedet hat. Man hört in „Memory Lane“ in lieb gewonnener Art und Weise seine Fingernägel an den Gitarrensaiten kratzen und beim Eröffnungsstück „Coast To Coast“ geschätzte 17 Instrumente. FROM A basement ON THE HlLList ein Klassiker, ein Klassiker von einem Menschen, der nicht mehr lebt.

Vor ein paar Jahren, als das Geschäft mit dem Internet noch boomte und ich für eine schwedische Providerfirma für viel Geld wenig arbeitete, schrieb ich meine allererste Plattenkritik – über Elliott Smiths FIGURE 8. Und jetzt schreibe ich meine letzte Kritik über FROM A basement on THE HILL. Warum soll man auch noch weiter über Musik schreiben, wenn Elliott Smith tot ist?

Mehr News und Stories