ME-Helden: Pixies

Der zweite Teil unserer Serie "ME-Helden" widmet sich den Pixies. Die Band schuf die Grundlage für Bands wie Nirvana, Radiohead und The Strokes. Ein Porträt von Sassan Niasseri.

In unserer neuen Serie „ME-Helden“ porträtieren wir Bands, die unser Leben beeinflusst haben. Den Auftakt bildete Jim Morrison und seine Band The Doors – Musik aus den Sechzigern, die Pate stand für viele Gruppen, die nach ihnen folgten. Die weiteren Teile der Serie widmen wir jüngeren Bands, die die ME-Redakteure und unsere Leser prägten. Teil 2 dreht sich um die Pixies. Ein Porträt von Sassan Niasseri.

No, no. Scream it like you hate the bitch!“ Der Mann, der die Musikwelt verändern wird, ist noch ein Teenager, als er die Aufforderung zum ersten Mal hört. So zu schreien, als ob er die Schlampe hassen würde. Er heißt Charles Michael Kittridge Thompson IV, und er besucht seinen Nachbarn, der ihm Gesangsstunden gibt – einen Thailänder, der einen kleinen Shop in Boston hat, in dem er Blumen und T-Shirts verkauft. Der Junge spielt ihm immer wieder Oh Darling! von den Beatles vor. Die Stelle, in der Paul McCartney schreit, weil seine Freundin davongerannt ist. Charles Thompson will das auch so machen wie McCartney. Mit Trauer in der Stimme.

„No, no. Scream it like you hate the bitch!“ Er soll die Sache anders sehen. Es geht hier nicht um Trauer. Sondern um Wut.

„Hold Your Fire“ von Rush. Kiss und ihre „Crazy Nights“. „Big Generator“ von Yes, „Pump“ von Aerosmith und die „Hysteria“ von Def Leppard. Das war die Rockmusik, die im September 1987 veröffentlicht wurde und die US-Charts anführte. Aerosmith, Kiss, Def Leppard. Hair Metal, Leder und Glamour, Cars, Girls. Musik für Leute, die durch Hochs und Tiefs gehen, aber am Ende Gewinner sind. Deren Musik war laut. Aber es gab diesen einen Schrei, der sie alle übertönte. Weil er echt war, kein Ausdruck eines Images. „Scream it like you hate the Bitch.“ Der Schrei lautete „Repent!“ und er befand sich auf „Come On Pilgrim“, der Debüt-EP der Pixies, die im selben Monat erschien wie all der Hair Metal. „Caribou“ hieß der dazugehörige Song, „Repent!“, „Bereue!“, brüllte darauf Charles Thompson, der sich mittlerweile Black Francis nannte. Es klang, als geißele er sich selbst. Gewinnermusik? Etwas für die Charts? Hier ging es jemandem einfach nur schlecht.

Heute gehört der Schrei an sich zum guten Ton in der Musik. Man denkt, in der Musik hätte es immer Geschrei gegeben. Aber das stimmt nicht. Es hat damals keiner geschrien, und schon gar nicht so wie Black Francis. Mit „Caribou“ beginnt 1987 ein neues Kapitel in der Musik: das Leise-Laut-Schema. Der Song startet mit einer Strophenmelodie, die so vorsichtig klingt, als schaue jemand einer Blume beim Wachsen zu. Es ist der„Repent!“-Refrain, der den Hörer mit seiner Brutalität überfällt.

Fast 25 Jahre später gelten die Pixies als die einflussreichste Rockband ihrer Generation. Genau genommen hätten sie bereits seit 1991 als die einflussreichste Rockband ihrer Generation gelten müssen. Vor 20 Jahren veröffentlichten Nirvana ihr Album Nevermind, das heute als Meilenstein gilt. „ Im Grunde habe ich nur versucht die Pixies nachzuahmen“, sagte Nirvana-Sänger Kurt Cobain. „Ich mochte die Band so sehr – ich hätte in ihr mitspielen sollen. Oder zumindest in einer Pixies-Coverband.“

Weich und ruhig, dann hart und laut. Immer wieder, Song für Song.

Cobain imitierte Black Francis. Doch während Nevermind mit 26 Millionen verkauften Exemplaren die erfolgreichste Indieplatte überhaupt wurde, blieb den Pixies bis zu ihrer Trennung 1993 nur der Ruhm. Der Ruhm, eine Musikrichtung angeschoben zu haben, die das Etikett Grunge erhielt. Grunge war Musik von Leuten, die Schmerzen in den Mittelpunkt stellten. Das „Repent!“ von Black Francis wurde bei Kurt Cobain zu „Here we are now, entertain us!“ aus „Smells Like Teen Spirit“.

Die Referenzen der Megaseller Nirvana bescherten den Pixies jedoch nicht mehr Aufmerksamkeit. 1991 waren sie auch längst zerstritten, nach fünf Jahren und fünf euphorisch rezensierten Platten. Im Januar 1993 verkündete Black Francis die Auflösung der Band. Mit Joey Santiago telefonierte er. Kim Deal und David Lovering schickte er ein Fax.

Doch ihr Stern strahlte auch im Jahr ihrer Trennung noch hell. Aber nicht nur wegen Nirvana. Sondern auch wegen des Hits einer Band, der so klang wie ein Pixies-Song mit angezogener Handbremse. Die britische Gruppe Radiohead veröffentlichte damals ihren Song „ Creep“. Er enthielt Gitarrenausbrüche im Refrain und, dafür ist das Lied in die Geschichte eingegangen, eine kurz angeschlagene, verzerrte Gitarre vor dem Refrain. Für den Pixies-Song „I Bleed“ tat Joey Santiago vier Jahre zuvor dasselbe. Mal klang er wie ein Teufel, und mal wie jemand, der auf Zehenspitzen fröhlich die Wellen reitet. Innerhalb desselben Songs – vergleichsweise unbemerkt. Dafür hat wohl jeder Rockmusikfan im Jahr 1993 heimlich schon mal die „Creep“-Töne auf der Luftgitarre angeschlagen. Erneut wurde den Pixies, die damals nie einen Hit hatten, nachträglich die Butter vom Brot genommen.

Die Einflüsse der Pixies machen bis heute die Identität der wichtigsten Bands ihrer Zeit aus. Slanted & Enchanted (1992) und Crooked Rain, Crooked Rain (1994), die beiden ersten Platten von Pavement, bieten ganze Achterbahnfahrten an Leise-Laut-Dynamiken. Der Lohn: Pavement wurden die zweitwichtigste Indieband der Neunziger – nach Nirvana, nicht nach den Pixies. Wobei zugestanden werden muss, dass Pavement-Sänger Stephen Malkmus mit seinen intelligenten Wortspielen einen eigenständigen Reiz ausübte.

Auch die Nullerjahre waren das heimliche Jahrzehnt der Pixies. Drei der wichtigsten Gruppen erinnern an die Vorbilder. The Strokes, Is This It, erste Platte, erster Song, erste Minute: der manische Gesang, dazu ausgerechnet eine kindlich verspielte Basslinie – klare Sache. Pixies in mind. Strokes-Sänger Julian Casablancas verehrt die Pixies so sehr, dass er sich anfangs geweigert haben soll, beim 2004er-Festival „T in the Park“ in Glasgow nach ihnen aufzutreten. Nächste Band: The White Stripes. Ihr Song „Seven Nation Army“ ist eine Hymne geworden, die bei den vergangenen Fußballweltmeisterschaften in jedem Stadion zu hören war. Das Lied besteht im Grunde genommen aus fast nur einer Tonfolge. Die zum Refrain hin immer lauter wird. Pixies. Dritte Band: Arcade Fire. Da muss man nur einmal in den Sack voller Songs ihres Debüts Funeral greifen: „Rebellion (Lies)“ und „Neighborhood #3 (Power Out)“, die beide ihre Dynamik von Ausbrüchen beziehen, auf die Pixies-Sänger Black Francis stolz sein kann.

Woran aber erkennt man einen Pixies-Song? Wie lässt sich die Musik beschreiben? Und was muss eine Band tun, damit sie uns berührt wie noch nie eine zuvor? – Was macht die Pixies so besonders?

Hier steht man vor einem Problem. Man kann zwar versuchen, so zu klingen wie die Pixies. Beschreiben aber kann ihre Musik niemand. Es gelingt keinem. Es gelingt nicht mal denjenigen, die sich für die Denker des Pop halten. In der 2004 veröffentlichten Band-Videodokumentation „Gouge“ ist es geradezu lustig, wie die Kollegen sich versuchen. U2-Frontmann Bono rettet sich in Superlative: „Black Francis ist einer der größten amerikanischen Songwriter aller Zeiten.“ PJ Harvey: „Die Dynamiken! Die Musik!“ Graham Coxon: „Das Wort Penis hatte ich noch nie vorher in einem Song gehört!“

Coxon und Blur-Bassist Alex James, ebenso Radiohead-Sänger Thom Yorke werden nicht müde zu betonen, dass sie beim ersten Europa-Auftritt der Pixies im Publikum saßen. 1988 war das, im Londoner „The Mean Fiddler“. Bei Yorke und den Blur-Leuten klingt Demut durch. So viel Ehre durch Anwesenheitsbekundung kam vorher wohl nur den Sex Pistols zuteil. Bei deren Debütauftritt 1976 in Manchester, „der Geburtsstunde des Punk“, will auch jeder dabeigewesen sein. Und jenen himmlischen Funken gespürt haben, der die eigene Karriere initiierte. Von Mick Hucknall über Tony Wilson bis Morrissey und Mark E. Smith. So entstehen Legenden.

Es kommt aber noch dicker. Ausgerechnet David Bowie, der wie kein anderer Popsänger die Rätselhaftigkeit zum Prinzip erhoben hat, stellt in der „Gouge“-Doku einen schulmeisterlich an seinen Fingern abgezählten Dreipunkte-Plan-auf, mit dem er die Magie der Pixies fassbar machen will. 1. Die Leise-Laut-Dynamik. 2. Die Texte, in denen Black Francis die Gewalt aus biblischen Geschichten herausfiltert. Inzest, Vergewaltigung, Transsexualität. 3. Joey Santiagos Leadgitarre, die Wechsel von engelsgleich zu teuflisch.

Dabei ist doch selbst Pixies-Gitarrist Santiago rätselhaft, wenn er über seine Musik redet. Als Jugendlicher, sagte Santiago, hörte er erstmals das Velvet-Underground-Album White Light / White Heat. Und sagte danach: „Das ist machbar. Das kann ich auch.“ So einfach? Unfassbar!

Um die Magie der Band zu spüren, hilft es vielleicht, in sich selbst hineinzuhören. Das Besondere an den Pixies ist nicht nur das, was sie waren. Wie sie spielten, was sie spielten. Sondern das, was sie in uns auslösten. Die Pixies schenkten uns das Gefühl absoluter Freiheit. Wir durften uns unter ihnen vorstellen, was wir wollten.

Die Pixies taten etwas, was wohl noch nie eine Band vorher gemacht hatte. Wenn Musik so stark ist, dass sie für sich alleine steht, dann sagt man: Die Band tritt hinter die Musik zurück. Im Fall der Pixies war das noch nicht mal notwendig. Sie hatten kein Image. Es gab da nur drei junge Männer, Black Francis, Joey Santiago und Schlagzeuger David Lovering. Und es gab eine junge Frau, die Bassistin Kim Deal.

Alle vier waren Milchgesichter. Sie lachten viel und sahen aus wie Schüler, die aus gelben Bussen springen und Ranzen schwingen. Noch frei von prägenden, schlechten Erfahrungen. Und die Sachen, die sie beim Soundcheck trugen? Behielten sie einfach an, wenn sie danach vor Publikum spielten. Sie trugen bunte T-Shirts und Shorts. So sahen nicht vier Rockmusiker aus, so sahen einfach nur … vier Leute aus.

„Wozu haben Musiker überhaupt spezielle Konzert-Kleidung?“, fragte Kim Deal in einem Interview. „Ich brauche nur Shirts mit nicht zu langen Ärmeln – damit sie nicht im Weg hängen, wenn ich Bass spiele.“ So reden normalerweise Handwerker oder Hausfrauen. „ Hosen etwa, die nicht reißen, wenn ich mich auf der Bühne nach einer Bierflasche bücke.“

Auch die Achtziger waren ein Jahrzehnt, in dem sich Musiker und Fans über Kleidung und Make-up erkannten. Das galt mehr denn je auch für „Alternative“-Musik. Gruppen der New Yorker No-Wave-Szene, also Bands wie Sonic Youth, verkleideten sich. Wenn auch nur, um zu karikieren. Sonic-Youth-Bassistin Kim Gordon trieb ihre Faszination mit Madonna, der Pop-Ikone ihrer Zeit, weiter als jede andere. Sie coverte nicht nur deren Songs (The Whitey Album), sondern zog sich auch so nuttenhaft an wie sie. Dabei galt Kim Gordon als Feministin. Ihre Unterstützung für Madonna, ihre eigenen Songtexte à la „Support the Power of Women“ (aus „Flower“) galten in den Achtzigern als Fortschritt für Frauen, die sich in der männlich geprägten Rockmusik behaupten wollten.

Welche Rolle nahm Pixies-Musikerin Kim Deal ein, die zweite populäre Bassistin der Achtziger? Sie verkleidete sich nicht. Als Bassistin und Backgroundsängerin wurde sie hoch geschätzt. Steve Albini, Produzent des Pixies-Albums Surfer Rosa, sagte: „Sie war die beste Sängerin, mit der ich jemals zusammenarbeitete.“ Über ihre Selbstwahrnehmung als Frau sagte sie selbst jedoch nie etwas Bemerkenswertes. Sie war einfach das große Lächeln. Eine Frau, die auf der Bühne ständig Witze riss. Sie lachte sogar, wenn sie in Liedern wie „Tame“ als Co-Sängerin neben Black Francis die Rolle einer, dem Klang beider Stimmen nach zu urteilen, zuerst überfallenen und dann vergewaltigten Frau einnahm. Im Grunde genommen ist „Tame“ nicht auszuhalten. Aber Kim Deal trug das mit. Vielleicht lachte sie auch, weil sie die offensiven Texte des Sängers nicht ernst nehmen wollte.

War das alles Ironie? Auch, dass Deal sich in der Pixies-Frühphase Mrs. John Murphy nannte, nach ihrem damaligen Ehemann – also sich als Persönlichkeit verneinte? Deal wird wohl nicht viel von Rollenbildern gehalten haben. Ihr war das einfach alles egal. Dafür flirtete sie bei jedem Konzert mit den Typen in der ersten Reihe. Von Alkoholmissbrauch zeitweise aus der Bahn geworfen, wurde sie 1995 von Sonic Youths Kim Gordon – von wem sonst? – unter ihre Fittiche genommen. Für einen Song und als Co-Darstellerin im Video mit dem treffenden Titel: Little Trouble Girl.

Also: Die Achtziger waren das Jahrzehnt, in dem Verkleidung, Rollenbilder und Images eine große Rolle spielten. Aber was war mit Pixies-Fans? Wenn die Band schon aussah wie Handwerker, Hausfrauen oder Schüler. Eben. So wollte keiner rumlaufen. Der niedliche Eindruck konnte sich aber sofort ändern, sobald die Musik losging. Hielt Black Francis den Mund geschlossen, mochte man sich kaum vorstellen, dass dieser Jüngling derart sexuell aggressiv stöhnen und gucken konnte. Aber auch so erstaunt gucken, als sei durch Sex für ihn alles möglich, und er könnte sich jeden greifen. Ein unberechenbarer Kerl. In solchen Momenten hätte man minderjährigen Konzertbesuchern am liebsten Ohren und Augen zugehalten.

Manchmal ist es sowieso besser, das Aussehen der Musiker nicht vor Augen zu haben. Aus reinem Selbstschutz. Nicht, weil man Angst haben müsste vor dem Schreihals auf der Bühne. Sondern weil jeder Hörer diesen Traum hat: Wie wäre es, wenn man selbst dort stünde und diese Songs singt ? Solche Träume hat jeder, ob mit oder ohne Luftgitarre im Anschlag. Je stärker das Image der Band aber, umso unzufriedener ist man dann mit seiner eigenen Performance. Wer Heaven Knows I’m Miserable Now von den Smiths mag, kann sich zwar in das Lied hineinträumen. Aber bei der Vorstellung, man singe das vor Zuschauern und könnte so cool sein wie Morrissey? No Way! Er hat diesen Song völlig für sich besetzt. Es ist sein Lied.

Ähnlich schlecht fürs Ego ist es mit The Strokes oder The White Stripes, den einflussreichsten Bands der Nullerjahre – die selbst wiederum musikalisch von den Pixies beeinflusst waren. Dafür arbeiteten Strokes & Stripes umso stärker mit Images. Vor allem die Ästhetik hat unser Empfinden für beide Bands bestimmt. Deren Songs lieben ist die eine Sache. Sich dann aber was Eigenes darunter vorstellen, etwas in sich wachsen lassen? Das ist nahezu unmöglich. Die Lieder beider Bands sind geschlossene Räume. Hören wir ihre Stücke, dann denken wir unweigerlich an Dinge, die vorbestimmt sind, weil die Bands sie kultivieren: Röhrenjeans, New York, Sonnenbrillen, Sex mit zwei Frauen pro Abend (The Strokes); Rot und Weiß, Pärchen schlägt sich, Pärchen verträgt sich, Kautabak (The White Stripes). Deren Image ist stärker als alles, was wir selber daraus machen könnten. Selbst die dritte große – und musikalisch originellste – Band der Nullerjahre, Arcade Fire, hat mit ihrer Wald-und-Wiesen-Optik die Mode mitgeprägt.

Und deshalb waren die Pixies, die vier von der Tankstelle, die vier Spießgesellen, für jeden Hörer wie ein Geschenk. Eben weil sie so unglaublich leer, so unfertig und unreif aussahen.

Es ist eine Ironie, dass die Pixies erst mit ihrer Reunion-Tour im Jahr 2004 so etwas wie einen Look, ein Image erhielten. Die Natur half da mit. Untersetzt waren sie ja schon immer. Nun aber hatten sie die 40 überschritten und waren alle dick. Die Männer waren kahl, die Frau trug eine praktische Kurzhaarfrisur. Ihre Kleidung bestand aus weißen Hemden und schwarzen Hosen. Als Interpreten ihres eigenen Backkatalogs – zu einem neuen Album hat es seit der Wiedervereinigung nicht gereicht – wirkten sie etwas förmlich. Als hätten sie zu viel Respekt vor dem, was sie zwei Jahrzehnte vorher geschaffen hatten. Als müssten sie sich deshalb über ihren Look definieren.

Wer die Pixies vor der Reunion hörte und sah, hatte es da etwas leichter. Man konnte alles in sie hineinprojizieren. Und welche Vorlagen die Band doch lieferte. Wie rätselhaft, wie interpretierbar die Texte sind. Black Francis – kein Pummel, sondern ein Revolverheld, der sich seinen Weg vom Galgen aus freischießt, danach durch die Wüste rennt und Leichenteile aufsammelt? Hört sich albern an, jungenhaft. Aber, ja, so klingt der Song „Hang Wire“.

Das stellt man sich beim Hören vor. Oder „ River Euphrates“: Ein Trucker, liegen geblieben im Gaza-Streifen, Krieg links, Krieg rechts, er selbst am Verdursten, da, das Tote Meer, einen Schluck nehmen, hmmm, salzig, ja, schlimm für den Körper, egal, bin eine verrückte Sau – genau das geht in einem ab, wenn man „River Euphrates“ lauscht.

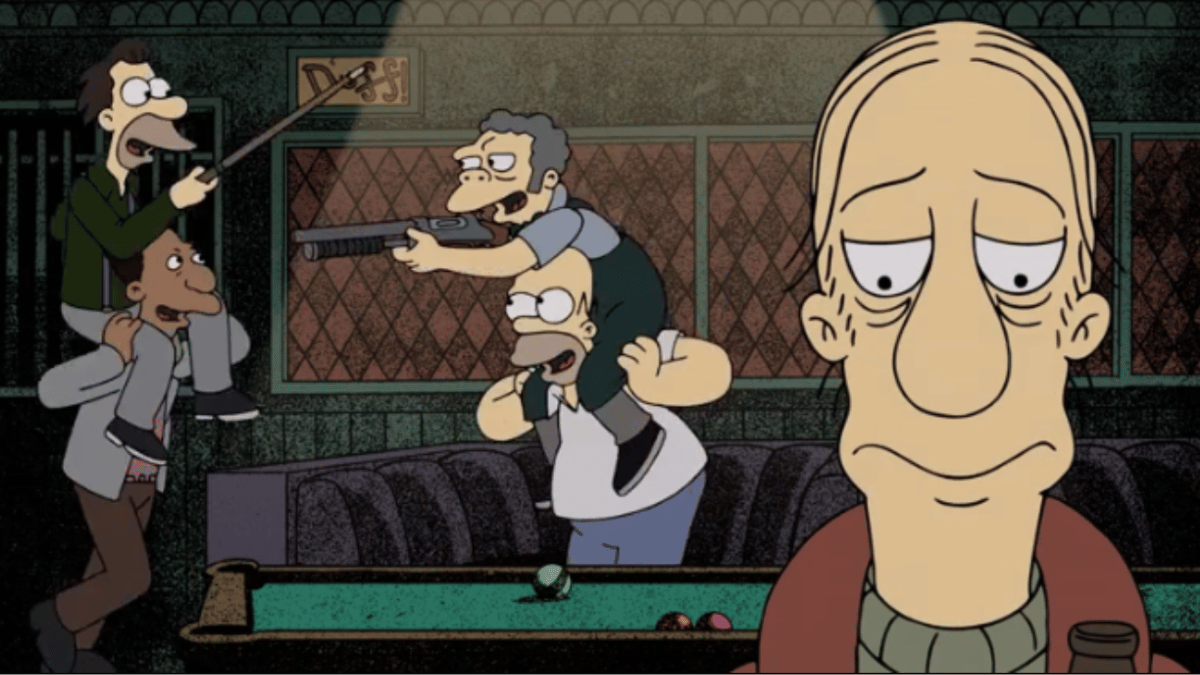

Und „Where Is My Mind?“ Vielleicht steckt dahinter die Geschichte eines Bürohengstes, der sich einen Kick nach Feierabend verschafft, indem er sich in Kellern mit anderen Spießern prügelt und später zum Terroristen wird, der Hochhäuser zerbombt. Zugegeben, diese Idee stammt nicht vom Musikexpress. Sondern von David Fincher. Der Regisseur verwendete „Where Is My Mind?“ für die Endzeit-Schlussszene seine Films „ Fight Club“. Fincher hat so sehr verstanden, dass Pixies-Songs größer sind als die Texte allein.

Dazu muss man wissen, dass ein Pixies-Song im Schnitt nur zweieinhalb Minuten lang ist. Da türmt sich viel auf in kurzer Zeit. Man muss schon ein selbstbewusster Komponist sein, einem Zwei-Minuten-Stück eine Geschichte anzuvertrauen, für die andere Bands sich das Doppelte an Zeit nehmen. Der Song hatte doch gerade erst angefangen! Wie führt man das ab? Und woher kommt dieses Kopfkino?

Francis verwies als Vorbild auf den surrealistisch arbeitenden David Lynch. Die Band coverte nicht nur den Lynch-Song In Heaven aus dessen Film „ Eraserhead“. Black Francis orientierte sich gar in seiner Arbeitsweise als Texter an Lynch: „Er präsentiert Dinge, aber er erklärt sie nicht. ‚Hier: Ein Image, eine Idee.‘ Mehr nicht. Ist das nicht cool?“ Es gibt keine Erklärungen. Die Pixies-Stücke winden sich deshalb immer weiter im Kopf. Die Geschichten finden kein Ende. Sie bleiben. Für immer. „Uriah Hit The Crapper“. „There is A Ranch They Call / Number 51“. „Upon Construction / There Is The Mohawk“. Was hat das alles zu bedeuten?

Ein Versuch: Black Francis’ Texte über Gewalt in der Bibel mögen groteske Züge haben. Seine Songs über das Surfen könnte man zu süßlich finden. Und die Lieder, die sich um seinen Glauben an UFOs drehen, vielleicht lächerlich – er behauptete gar, als Kind von Außerirdischen entführt worden zu sein. Aber seine Texte behandeln durch und durch amerikanische

Themen. Black Francis beschreibt, was seine Leute bewegt, was sie antreibt: Der rechte Glaube und der Zweifel daran. Das Wellenreiten. Die Angst vor Invasion des Heimatkontinents – den sie einst selbst als Eroberer betraten.

Auch der Surfsong „Wave of Mutilation“ hat mehr in petto als seine zuckrige Melodie. Er beginnt mit den Worten Cease To Exist, „ aufhören zu existieren“ und zitiert damit den Titel eines Charles-Manson-Stücks. Charles Manson hing einst in Kalifornien mit den Beach Boys ab. Manson und die Beach Boys. Der geisteskranke Hippie, der für Love & Peace nicht viel übrig hatte, und die – wenn auch nur ihrem Image nach – Strahlemänner des Surf. Manson befahl seiner „Manson Family“ später Morde, Beach-Boys-Chef Brian Wilson nahm zu viele Drogen und bekam eine weiche Birne. Beide Persönlichkeiten standen für das Ende aller schönen Träume.

Black Francis singt in „Wave Of Mutilation“: „Du glaubst, ich bin tot. Aber ich segele davon. Auf einer Welle der Verstümmelung.“ So was fantasieren Jungen, die große Ziele hatten: Mädchen, Reiten auf der besten Welle – aber in Wirklichkeit nie die Chance auf irgendwas. Es ist ein amerikanischer Albtraum. Scream it like you hate the bitch.

Vielleicht ist es das, was Bono mit seinem Lob meint, Black Francis sei „einer der größten amerikanischen Songwriter aller Zeiten“. Er traf den Nerv. Etwas anderes war Charles Michael Kittridge Thompson IV sowieso schon längst. Er war der lauteste Junge überhaupt. Der lauteste Junge, der lauteste Junge mit dem wütendsten Schrei.