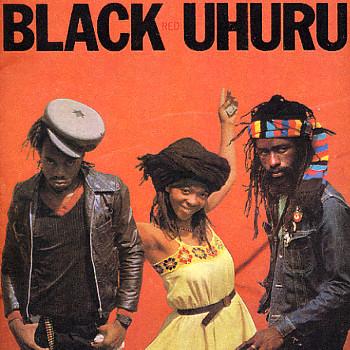

Black Uhuru – Red

Bob Marley ist tot, ein Kapitel Musikgeschichte wurde abgeschlossen. Dieses Kapitel hieß allerdings nicht Reggae, denn aterlebt und hat sich, gerade in den letzten zwei, drei Jahren allen Unkenrufen zum Trotz spürbar weiterentwickelt. Musik aus Jamaika ist sophisticated geworden, und zwei Leute, die diese Entwicklung besonders vorangetrieben haben, spielen bei Black Uhuru: Drummer Sly Dunbar und Baßmann Robbie Shakespeare, die Rhythmussektion auf ungezählten Platten aus den Studios von Kingston und die Tourneebegleiter von Peter Tosh. Die vertrackten rhythmischen Spielchen, die Dunbar und Shakespeare in den Reggae-Rhythmus einstreuen und die sie offenbar direkt aus der legendären Dub-Technik der jamaikanischen Studio-Mixer entwickelt haben, ist mittlerweile ein Markenzeichen für aktuellen Reggae geworden; voll ausgereift wurde diese Spielart erstmals auf Sly Dunbars hervorragendem Soloalbeum „Sly Wikked And Slicked“ präsentiert.

Die zweite Säule, auf der Black Uhuru ruht, verkörpert der Sänger und Komponist Michael Rose; begleitet wird er von Duckie Simpson und Puma Jones, deren helle klare Stimme immer hoch über dem rauhen Gesang von Michael Rose zu schweben scheint. RED ist das dritte Album dieser ungewöhnlichen Konstellation, die es vor knapp einem Jahrzehnt in der Karibik schon einmal gab, als sich das Gesangstrio Bob Marley/PeterTosh/Bunny Livingston mit der damals besten rhythm section des Landes, Carlton und Aston Barrett, zu einer festen Band zusammenschloß. Und genau wie die Wailers sich auf Anhieb aus dem Gros der Bands ihrer Heimat hinaushoben, schufen auch Black Uhuru 1979 mit ihrem Debüt-Album eine der besten Reggae-Platten der vergangenen Jahre; dieses Niveau konnten sie mit dem Nachfolger SINSEMILLA und der neuen LP mühelos halten.

Während allerdings auf den ersten beiden Alben der friedvolle, vitale Mainstream-Reggae gänzlich unbeschwert aus den Rillen tönt, spürt man bei RED klar den Ehrgeiz, alle Asse auf den Tisch zu legen, das musikalische Potential der Gruppe uneingeschränkt auszuspielen. Die Musik verliert dadruch nicht, aber ihr Standort verschiebt sich hin zu den Bedürfnissen eines anspruchsvollen westlichen Rockpublikums. Dem bringt Michael Rose nun seine Rasta-Botschaft: „righteousness and tolerance without mystical confusion“, wie der englische NME schreibt.

Leicht zu verstehen sind die Texte nicht, denn Michael Rose macht beim Slang seiner Heimat keine Abstriche. Glücklicherweise sind die Songs auf der Hülle abgedruckt, und so findet man zwischen Sprachrätseln wie „Anddem workiniquity andaburn bad lamp pon dem wanna neda“

auch mal eine klare Lösung: „Stop and listen. They want you to fight the good fight, but save your strength, for strenght is life.“

Mehr News und Stories