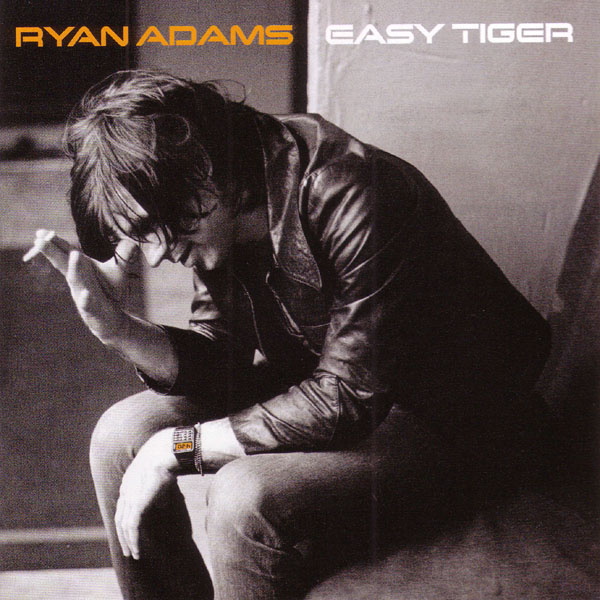

Ryan Adams :: Easy Tiger

Americana 2007: Wonderboy Ryan mit einem uersöhnlichen Album zwischen wild und gezähmt - Rock, Country und Piano-Pop. Nur. Ist das wirklich sein bestes Album seit Heartbreaker?

Liebe macht blind. Nicht nur in Beziehungen, sondern auch in der Begeisterung des Kritikers für den Künstler. Hat sich der erst einmal ins Herz des vermeintlich Objektiven gespielt, wird selbst der übelste Rohrkrepierer zum Geniestreich, Produktschwemme wird mit Arbeitswut verwechselt und Orientierungslosigkeit mit Experimentierfreude. Alles Dinge, die für Ryan Adams symptomatisch sind. Ein fastloses Männchen zwischen allen Stilen und Stühlen, geplagt von Liebeskummer, Leistungsdruck und Selbstzweifeln, das sich hinter Arroganz und Alkohol versteckt bzw. sich mit immer neuen Songs zu kurieren versucht, die es sich täglich aus dem Ärmel schüttelt. Letztere füllen mittlerweile neun Alben, sind nicht immer gelungen und haben gerade 2005 – mit vier CDs in einem Kalenderjahr – für viel Unmut gesorgt. Den Ryan Adams nun, nach 18 plattenfreien Monaten, auf seine Weise kompensiert: mit 13 Stücken, die so uramerikanisch sind wie Leichtbier und Trailerparks – und musikalisch zwischen Neil Young, Billy Joel, Willie Nelson und Paul Simon pendeln. Was als Kompliment gemeint ist, denn alle vier sind begnadete Singer/Songwriter und haben unterschiedlichen Einfluss auf den Wahl-New-Yorker. So steht Willie Nelson für traditionalistischen Country-Rock mit weinerlichem Gesang, wie er in „Goodnight Rose“ und „Two“ (Duett mit Sheryl Crow) auftaucht. Neil Young schaut dagegen im Akustik-Geklampfe von „Everybody Knows“ und „Off Broadway“ vorbei, und Paul Simon ist beim folkigen Leisetreter „Oh My God, Whatever, etc.“ herauszuhören, der das 2-Job-Malheur des modernen Amerika beschreibt. Bleibt noch Billy Joel, der in schwelgerischen Piano-Pop-Stücken wie „The Sun Also Sets“ zu Tage tritt und eine denkwürdige Kombination aus Mainstream und Alternative sowie Sentimentalität und Coolness proklamiert. Wobei Ryan Adams oft eine Spur zu weinerlich ist und gerade in „I Taught Myself How To Grow Old“ mächtig auf die Tränendrüse drückt. Doch zum Glück gibt es auch straighte Rocker wie „Halloween Head“, die alle Schwächen ausbügeln und für ein richtig starkes Album sorgen. Manchmal ist weniger eben doch mehr.

Mehr News und Stories