Smells like 90s: Die 100 besten Platten der Neunziger

Das sind die 100 einflussreichsten und aus unserer Sicht besten Alben des Jahrzehnts.

Oasis kündigen neue Konzerte an und 14 Millionen Menschen wollen hin. Nach einem Vierteljahrhundert zeichnet sich ein neues Album von Pulp am Horizont ab. In Hitserien wie „The Bear“, „Yellowjackets“ und „English Teacher“ laufen R.E.M., Pearl Jam, Radiohead und sogar die New Radicals. Crop-Tops, Baggy-Pants und Plateauschuhe zieren die Jugend der Innenstädte. Social Media ist voll von Clips aus dem goldenen Zeitalter des Musikfernsehens, alten VHS-Aufnahmen und Nachrufen auf Tamagotchis. Kein Bauzaun ohne großflächige Poster für Revival-Partys mit Captain Jack, Haddaway und Lou Bega. Sogar Klapp-Handys kehren zurück!

Das 90er-Comeback ist in vollem Gange und kennt No Limit. Während wir uns zusehends vor der Gegenwart und erst recht vor der Zukunft fürchten, blicken wir mit offenen Augen, hören mit offenen Ohren in die Vergangenheit. Welche Platten von damals haben heute noch Bestand, begeistern uns immer noch und erklären uns, wieso die heutige Welt nun mal so geworden ist? Don’t look back in anger!

100. The Jayhawks – TOMORROW THE GREEN GRASS (1995)

Mark Olson und Gary Louris kommen aus den Twin Cities, die Songs ihrer Band The Jayhawks erinnern an Obst auf einer Erntedanktafel in Neuengland, muten süß an und herb, sonnengereift und erdverbunden; sie sind Teil der DNA, auf der Countryrock bis heute aufbaut. Unbedingt die „Legacy Edition“ besorgen, denn nur auf der findet sich der starke Titeltrack des Albums. JOCHEN OVERBECK

99. Jim O’Rourke – EUREKA (1999)

Was der multiple Partner und Part-Time-Musiker in Reihen von Sonic Youth hier solo auf den Weg bringt, ist eine elegante, erstaunlich fließende Popmusik, die uns den positiven Klang schlechthin schenkt. Und ein Pfund Weisheit in der Coverversion eines Ivor-Cutler-Songs: „Women of the world, take over, because if you don’t, the world will come to an end“. FRANK SAWATZKI

98. Autechre – TRI REPETAE (1995)

Vor 30 Jahren war TRI REPETAE eine musikalische Revolution. Der Neuigkeitswert des dritten Albums von Rob Brown und Sean Booth hat sich längst verflüchtigt angesichts viel extremerer elektronischer Experimente. Was bleibt, ist ein Album, auf dem Maschinen-Funk, „schöne“ Melodien und Beats, die neben der Spur liegen, auf kongeniale Weise zusammengehen. ALBERT KOCH

97. Stereolab – MARS AUDIAC QUINTET (1994)

Sich für eines der allesamt aufregenden Stereolab-Alben der 1990er zu entscheiden, ist schwierig, MARS AUDIAC QUINTET macht einen leichten Move vom Rauhfaser-Sound des Vorgängers TRANSIENT RANDOM-NOISE BURSTS weg, „Des Étoiles Électroniques“ leuchten über dem knisternden Krautpopprogramm, Lætitia Sadier und Band spielen „Ping Pong“ im Himmel. Stereolab setzen die Indie-Rock-Gemeinde unter Hypnose. FRANK SAWATZKI

96. Belle & Sebastian – IF YOU’RE FEELING SINISTER (1996)

Stuart Murdochs Belle & Sebastian entpuppte sich als genialer Dreiklang aus Sixties-Baroque-Beat, Eighties-Twee-Pop in der Tradition von Orange Juice und Outsider-Humor. Auf diesem Album vermochte der Cello-Violinen-Gitarren-Trompeten-Sound den lyrischen Erkundungen des Songwriters aus Glasgow eine superbe Aura zu verleihen, „Get Me Away From Here, I’m Dying“, sang Murdoch, und das Publikum tanzte dazu. FRANK SAWATZKI

95. The Lemonheads – IT’S A SHAME ABOUT RAY (1992)

Dank der zum 25. Filmjubiläum von „Die Reifeprüfung“ eingespielten Coverversion von „Mrs. Robinson“ sind die Lemonheads plötzlich eine große Band. Am besten sind aber die kleinen Songs der Collegerocker, in denen Haupt-Slacker Evan Dando in zwei, drei Minuten alles erzählt, etwa die Ecstasy-Hymne „Alison’s Starting To Happen“ oder das ungestüme „Confetti“. JOCHEN OVERBECK

94. Tindersticks – TINDERSTICKS (1992)

Ein Album, zwei Optionen: Ganz hören oder gar nicht, denn einzelne Songs herauszupicken wird der Grandezza des Gesamtwerks nicht gerecht. Diese leicht melancholische, originell instrumentierte Kammerpop-Großtat ist abwechselnd einschmeichelnd und ausschweifend, spröde und opulent. Eine Art Soundtrack. Für den Film ist man aber selbst verantwortlich. UWE SCHLEIFENBAUM

93. The Magnetic Fields – 69 LOVE SONGS (1999)

Sind 69 LOVE SONGS zu viele? Keineswegs. Man muss Stephen Merrits Magnum Opus nicht am Stück konsumieren. Die Platte ähnelt eher einem Gedichtband, den man nach Belieben aufschlägt. Sich erheitern, berühren, inspirieren lässt. Und ihn dann wieder zur Seite legt – stets in Griffweite für den nächsten romantischen Ernstfall. REINER REITSAMER

92. Roni Size/Reprazent – NEW FORMS (1997)

Während meiner zweiten Schwangerschaft hatte ich erneut Bewegungsdrang und hoppelte täglich dieses Meisterwerk weg. Roni Sizes „Digital“ oder auch das ewige „Share The Fall“ waren ermutigender Soundtrack für den Zuhause-Club wider Willen. Der Hamburger Hafen wurde mir durch „Morse Code“ quasi quer übers Viertel in die eigenen vier Wände getragen. Das war toll! REBECCA SPILKER

91. Eels – ELECTRO-SHOCK BLUES (1998)

Auch Elektroschocks kamen nicht gegen die Depressionen von Mark Oliver Everetts Schwester an. Kurz nach ihrem Suizid erlag seine Mutter dem Krebs. In raffiniert-wabernden Indie-Rock-Stücken wird der Sänger zum Chronisten zweier Sterbekämpfe und der Zeit danach. Ein Album, so kindhaft, verstiegen, wehmütig, trostreich und wunderschön wie die Trauerrede eines kostümlosen Clowns – seine Conclusio: „Maybe it’s time to live“. MARTIN SCHÜLER

90. Mazzy Star – AMONG MY SWAN (1996)

Verheerende Schönheit trifft entwaffnende Schüchternheit. Gleich eines einsamen Rehkitzes im Schnee streift Sängerin Hope Sandoval über Brücken und durch dornige Höhlen. Die reduziert-sphärischen Gitarrenarrangements von David Roback segeln der romantischen Apokalypse auf einem hauchzarten Wellengang in Moll entgegen. Eine jede Liebe mündet hier in Abhängigkeit, Entfremdung, Verlust – doch ihre Zauber werden auf dieser Platte unsterblich. MARTIN SCHÜLER

89. Pavement – CROOKED RAIN, CROOKED RAIN (1994)

Es war besser, musikalisch auszufransen, als zu verblassen. Knapp zwei Monate vor Kurt Cobains Suizid im April 1994 legte die US-Band Pavement mit der Veröffentlichung ihres zweiten Albums eindrucksvoll Zeugnis einer Weiterentwicklung der Rockmusik ab. Raus aus dem letzten großen Donner der Jungs mit den Gitarren, sich den kränkenden Klängen, den Brüchen annähernd, Country- und Noise-Splitter im Off. FRANK SAWATZKI

88. Tocotronic – K.O.O.K. (1999)

Man kann lange streiten, ob K.O.O.K. das beste Tocotronic-Album ist. Unumstritten ist: Es ist das wichtigste. Markiert es doch den endgültigen Abschied aus dem Sportjacken-Geschrammel-mit-Slogans-Ghetto. „Let There Be Rock“ sang Dirk von Lowtzow, es war nicht ironisch gemeint, und die Tocos, wie wir sie bis heute kennen, waren geboren. THOMAS WINKLER

87. Guns N’ Roses – USE YOUR ILLUSION II (1991)

1991 veröffentlichten GN’R zwei Platten. USE YOUR ILLUSION II war die bessere, den Appetit for Destruction stillten beide nur bedingt. Die Songs waren aufgeblasen und pompös – aber unendlich unterhaltsam. Ein genüssliches Zuviel an allem: Hard Rock auf dem Höhepunkt, eine letzte rauschende Nacht auf der Titanic, bevor alles gegen den Eisberg namens Nirvana krachte. REINER REITSAMER

86. Die Sterne – POSEN (1996)

Frank Spilker bestrebt die stetige Auslotung möglicher Abzweigungen stromförmiger Lebenslinien: Was möchte eine junge Menschenseele von ihrem Dasein – und worauf kann sie getrost verzichten? „Stell die Verbindung her“ postuliert kollektivistische Antworten, „Was hat dich bloß so ruiniert“ äußert keck-kluge Fragen. Mittels seiner Werkzeuge Funk, Swing, Sprechgesang und Groove renoviert POSEN die Hamburger Schule zu einem Debattenraum namens Disco. MARTIN SCHÜLER

85. Elliott Smith – EITHER/OR (1997)

Depression kennt verschiedene Fratzen. Die schaurigste von ihnen trägt nicht einmal mehr Groll oder Furcht im Gesicht. Auch keine Verzweiflung. Ihre Augen blicken gestochen klar wie Winterdunst über einem See in das blanke Nichts. So klingt EITHER/OR. Smiths Stimme wispernd zwischen Leben und Tod, seine mürben Finger streicheln die Gitarrensaiten wie einen Abschiedstraum. Immerhin ganz am Ende mit „Say Yes“: ein Augenblick Glück, milde und flüchtig. MARTIN SCHÜLER

84. Björk – DEBUT (1993)

Mit ihrem Solo-DEBUT nach drei Platten mit den Sugarcubes löste sich die Isländerin vom Alternative-Rock ihrer Band und brachte Electro-Pop, House, Jazz und TripHop zu einer unwiderstehlichen Art-Pop-Mischung zusammen. Das Album wurde unerwartet ein weltweiter Erfolg – mit dem Dance-Track „Big Time Sensuality“ knackte Björk sogar die für diese Art Musik zu Beginn der 90er eigentlich unknackbaren US-Charts. STEPHAN REHM ROZANES

83. Faith No More – ANGEL DUST (1992)

Mit „Epic“ schafften FNM 1990 den Durchbruch. Dass die Band mehr konnte als Rap Metal, bewies sie mit ANGEL DUST. Country-Gitarren und Kirchen-Orgeln passten da ebenso ins Klangbild wie ein Beastie-Boys-Sample. „Hoffentlich habt ihr noch keine Häuser gekauft“, lautete das lapidare Feedback des Labels. Als Punchline kam der kommerzielle Erfolg: Das Commodores-Cover „Easy“ läuft bis heute im Radio.

REINER REITSAMER

82. Sade – LOVE DELUXE (1992)

Der zeitlos-elegante Gesang von Sade Adu, die minimalistisch schicke Oberfläche aus Smooth-Jazz, Funk und R’n’B täuschen anfangs über die inneren und äußeren Kämpfe hinweg: Doch es geht hier um quälende Sehnsucht, Liebe bis zur Selbstaufgabe und – in der Tradition von Marvin Gaye – um soziale Gerechtigkeit. Man nennt es Quiet Storm, unübertroffen in „No Ordinary Love“.

DAVID NUMBERGER

81. Mobb Deep – THE INFAMOUS (1995)

Der Begriff, der laut Musikjournalismus-Gesetz fallen muss, wenn es um THE INFAMOUS geht: „grimy“, zu Deutsch etwa „schmierig“ oder „schmutzig“. Und wirklich: das Album klingt, wie Gotham City gezeichnet von Frank Miller aussieht. Es zischt, Streicher zerren an den Nervensträngen, MCs Havoc und Prodigys Texte klingen wie ein „moderner Kriminalroman“ (Autor Brian Coleman).

MATTHIAS SCHERER

80. Bob Dylan – TIME OUT OF MIND (1997)

So gut wie auf diesen mal beißenden, dann für seine Verhältnisse sentimentalen Stücken war der Singer/Songwriter seit den mittleren 70ern nicht gewesen. Das endzeitliche „Not Dark Yet“ oder das traumartige Versepos „Highlands“ gehören zum Besten, was Dylan je gemacht hat. Damals als ultimatives Alterswerk gefeiert, mittlerweile sind ein paar dazugekommen.

DAVID NUMBERGER

79. Fugazi – REPEATER (1990)

Nach der Mini-LP mit „Waiting Room“ (ein Hit bis hinein in die Provinz) zeigen Fugazi auf ihrem Debüt, wie betörend Kompromisslosigkeit klingen kann. „Blueprint“ erfindet die kitschfreie Variante von Emo, „Repeater“ ist Funk-Core, „Turnover“ von einer solchen Dringlichkeit, dass es aus den Tapedecks, auf denen diese Musik auf kopierten Kassetten läuft („Fugazi finden das geil“), qualmt.

ANDRÉ BOSSE

78. Sinéad O’Connor – I DO NOT WANT WHAT I HAVEN’T GOT (1990)

Als Sinéad O’Connor im Video von „Nothing Compares 2 U“ weint, sind die 80er vorbei. Weil diese Tränen echt sein könnten. Wham hatten zu ihrem Trauersong „Last Christmas“ im Schnee herumgetollt. Das Album übertrifft den von Prince geschriebenen Hit durch seine Klugheit und Kraft, Sensibilität und Sentimentalität. Es gibt Ideen von Indie-Rock („The Emperor’s New Clothes“), Irish Folk zum Soul II Soul-Trademark-Beat und Texte, so gut wie die von Morrissey.

ANDRÉ BOSSE

77. Stone Temple Pilots – TINY MUSIC… SONGS FROM THE VATICAN GIFT SHOP (1996)

CORE und PURPLE verzückten 15 Millionen Fans, Kritiker sahen in STP nur einen Abklatsch von Pearl Jam. Zu Unrecht: Auf ihrem dritten Album fand die Band einen eigenen Sound zwischen T. Rex und Led Zep. Unschlagbar: das DeLeo-Duo an Bass und Gitarre. Unersetzlich: Sänger Scott, der göttliche Weiland. Er fuhr die Band bald an die Wand (Drogen). Kurz vor seinem Tod 2015 bezeichnete er TINY MUSIC als STPs kreativen Höhepunkt. Zu Recht.

REINER REITSAMER

76. Die Regierung – UNTEN (1994)

Die Hamburger Musikszene besaß in den Neunzigern immense Sogwirkung. Auch den damals schon gestandenen Songwriter Tilman Rossmy zog es aus dem Ruhrgebiet hier her. Das vierte und vorerst letzte Album seiner Band Die Regierung wurde zu einem bis heute unerreichten Klassiker. Warme Orgeln, eleganter Rock und die einzigartige Art von Rossmy, alltägliche Sehnsucht zu inszenieren. Hier bekam die Hamburger Schule neben Geist auch einen Körper. Hinsichtlich des Einfluss besitzt UNTEN viel von Velvet Undergrounds „Bananen-Album“: Ein maßgebliches Werk, das in seiner eigenen Zeit allerdings finanziell floppte.

LINUS VOLKMANN

75. Bonnie „Prince“ Billy – I SEE A DARKNESS (1999)

Das erste Album, das Will Oldham als Bonnie „Prince“ Billy veröffentlicht hat. Aus Folk (mehr) und Country (weniger) destilliert er eine minimalistische, skelettierte Musik, die die Backing Band oft nur erahnen lässt. Oldham singt mit brüchiger Stimme über die Liebe und den Tod. Universelle Themen für Singer/Songwriter, aber keiner kann das so gut wie er. I SEE A DARKNESS ist vielleicht das Album der 90er, das am wenigsten nach den 90ern klingt.

ALBERT KOCH

74. Elastica – ELASTICA (1995)

Ein Album wie ein Herbststurm, der die letzten Blätter von den Bäumen fegt. Das Debüt der Band um die Ex-Suede-Mitglieder Justine Frischmann und Justin Welch positionierte sich damals außerhalb der Larmoyanz des Grunge und der Beatles-Verliebtheit des Brit-Pop. Stattdessen bediente sich der hochenergetische Gitarren-Rock auf ELASTICA bei Einflüssen aus Postpunk und New Wave, bei Bands wie Blondie, Wire, The Clash und nicht zu wenig The Stranglers.

ALBERT KOCH

73. Boards Of Canada – MUSIC HAS THE RIGHT TO CHILDREN (1998)

„Electronic Listening“ wurde in den 90ern elektronische Musik genannt, die weder tanzbar noch abstrakt war. Die schottischen Brüder Michael Sandison und Marcus Eoin lieferten mit ihrem Debüt das Referenzmodell fürs Subgenre: ambiente Soundlandschaften mit psychedelisch aufgeladenen Atmosphären und mysteriös verschlungenen Synthesizer-Melodien, die von neblig-bekifften HipHop-Beats begleitet werden.

ALBERT KOCH

72. Absolute Beginner – BAMBULE (1998)

Das Album, das dem deutschen Alternativ-HipHop seine Underground-Unschuld und den Beginnern ihre Credibility und in Konsequenz das Absolute raubte. Die Namensverkürzung konnte nicht verhindern, dass der Rap in den Mainstream gefallen war, aber was bleibt, ist Ambivalenz: Ein großartiges Album, das neue Reim- und Beat-Standards setzte, mit Hammer-Tracks wie, ähem, „Hammerhart“, „Füchse“, „Fahr’n“, „Geh bitte“ und ja, selbst „Liebes Lied“. Aber Jan Delay, Denyo und DJ Mad waren plötzlich und ungewollt die Fantastischen Drei. Nur drei Jahre später meinte Jan Delay, sich distanzieren zu müssen, und sang: „Ich möchte nicht, dass ihr meine Lieder singt.“

THOMAS WINKLER

71. Suede – SUEDE (1993)

Für ein Jahr, ein Album und drei elektrisierende Vorab-Singles waren die Londoner die vollendete Rockband: monströs talentierte Musiker und ebensolche Songschreiber, gleichermaßen Edelmänner wie Straßenköter, fragil, verzweifelt und doch zu allem bereit. Zusammen schufen sie einen Sound, der sich zu gleichen Teilen aus Bowie, den Sex Pistols und Scott Walker speiste. Allein das Artwork: Ein Kuss zweier Menschen unspezifizierten Geschlechts.

STEPHAN REHM ROZANES

70. Element Of Crime – WEISSES PAPIER (1993)

Nach Sven Regeners untrüglicher Erinnerung schrieb er die lebensnahen wie tiefromantischen Texte dieser Platte zwischen Vögelgezwitscher im Kreuzberger Prinzenbad. Sie klingt, als hätte man ein Zirkuszelt in Paris aufgeschlagen und Hans Albers darin folkloristische Liebesliedvariationen aus SGT. PEPPERS darbieten lassen. Die Zuschauerschaft betrachtet ein farbenfrohes Bühnenstück, ein seelenwärmendes Melodrama – und den überfälligen Durchbruch von Element of Crime.

MARTIN SCHÜLER

69. D’Angelo – BROWN SUGAR (1995)

Uhuhuh, uhuhuuuh, uuuh. Uuuuuuuh, yeah. Uhuh-ah, uhuh-ah. Niemand, wirklich niemand uhuhahte jemals so seelenvoll und ergreifend und tief und bewegend und berührend und anrührend und erschütternd wie D’Angelo auf seinem Debütalbum. Okay, vielleicht Marvin oder Otis oder Ray einst, aber die waren 1995 beinahe vergessen und wohnten nun alle wieder in dieser hell scheinenden, so jungen und doch alten Seele, die alles in diese Stimme legte. Oh yeah, uh-uh-uuh.

THOMAS WINKLER

68. Pulp – THIS IS HARDCORE (1998)

„You’re gonna like it, but not a lot“, verkündete Jarvis Cocker in „The Fear“, das die Platte eröffnete. Nach dem Britpop-Triumph von DIFFERENT CLASS mit den Hits „Common People“ und „Disco 2000“ schickte der Frontmann seine Fans in ein Spiegelkabinett aus Artrock und Glampop – Songs wie Filmsets, in denen Liebe obsessiv ist und Ruhm ein Porno. „This is hardcore, there is no way back for you“, heißt es im grandios-theatralischen Titelstück mit gesampeltem Orchester.

DAVID NUMBERGER

67. Slowdive – SOUVLAKI (1993)

Im Vakuum der Trennung von Neil Halstead und Rachel Goswell kulminierte ein Meisterwerk des Shoegaze. Ihr körperlos anmutender Harmoniegesang als fragil-verwobenes Instrument: bittersüß und weltvergessen. Übereinander gestapelte Gitarren erbauen nebulöse wie dichte Klangwände. Suchte man die Entsprechung von Musik in Technik, wäre dieses Album ein durch Veilchen verziertes Raumschiff. Als Treibstoff diente mit MDMA versetzter Pfirsichtee, der unsere irdischen Schmerzen so schön und schwerelos erscheinen lässt wie das Universum selbst.

MARTIN SCHÜLER

66. The Notorious B.I.G. – READY TO DIE (1994)

Mit dem einzigen Album, das er zu Lebzeiten veröffentlichte, eroberte Christopher Wallace seinen Status als einer der besten Rapper der Geschichte – und das im Alter von gerade mal 22 Jahren. So war er zwar noch nah dran an seiner Jugend als Krimineller, die er auf dieser Platte autobiografisch nacherzählt. Aber mit welcher Verve er hier zigfach Reime aufeinanderstapelt und diese in seinem charakteristisch-lässigen Flow vorträgt, den er aus dem Stand perfektioniert hat, macht bis heute sprachlos.

STEPHAN REHM ROZANES

65. The Chemical Brothers – DIG YOUR OWN HOLE (1997)

Lieferten The Prodigy die Big-Mäc-Variante der neuen Big-Beat-Sounds aus Electro und Rock, servierten Tom Rowlands und Ed Simons raffinierte Fusion-Küche mit Zutaten aus dem New York der frühen 80er, dem Swinging London und fernen Dimensionen. Mit heutigen Hörgewohnheiten unglaublich, dass das gleich zwei Nr.-1-Hits abwarf: „Setting Sun“ feat. Noel Gallagher stieß Radio-Evergreen „Breakfast At Tiffany’s“ von Deep Blue Something im UK vom Thron, „Block Rockin’ Beats“ sogar eine Doppel-A-Seite der Spice Girls.

STEPHAN REHM ROZANES

64. Madonna – RAY OF LIGHT (1998)

Madonna für Björk-Fans oder auch ihr mythisches Album: RAY OF LIGHT hat sich mit den ätherischen Klassikern „Frozen“ und „The Power Of Good-Bye“ verewigt. Nach der Geburt ihrer Tochter Lourdes und der Suche nach einem spirituellen Anker nebst der flamboyanten Musikindustrie, öffnet sich Madonnas siebtes Album erfrischend vulnerabel und introspektiv. Zu großen Teilen aufgenommen wurde es mit dem experimentellen Produzenten William Orbit und avancierte, versetzt mit TripHop, Ambient, technoidem Pop und Einflüssen mittelöstlicher Musik, zu einem Kritikliebling.

SOPHIE BOCHE

63. Beck – ODELAY (1998)

Beck Hansens Kombinationsgabe oder: postmodernes „anything goes“, via Sampling gegossen in 13 Songs. Was geht genau? Tatsächlich fast alles, von Folk-Blues, der zu funky HipHop mutiert („Hotwax“) über absurdes Easy Listening, das psychedelisch krautrockend den Tanzboden füllt („New Pollution“) bis hin zur Soul-Smoothness von „Where It’s At“ und einer Country-Parodie („Sissyneck“) mit Elektro-Intarsien. Das muss man einfach mal gehört haben!

UWE SCHLEIFENBAUM

62. Missy „Misdemeanor“ Elliott – SUPA DUPA FLY (1997)

Der „Parental Advisory“-Sticker, das custom made Baseball-Jersey aus Leder, die Zahnpasta-weißen Air Force 1s, die Missy in die Kamera streckt – alles am Cover von SUPA DUPA FLY schreit: 90s Classic. Die Musik löst dieses Versprechen ein: Producer Timbaland sampelt Regen- und Insekten-Geräusche, während Missy (die zuvor als Songwriterin für R’n’B-Stars wie SWV und Aaliyah gearbeitet hatte) mühelos zwischen straightem Rap und emotionalem Gesang hin- und her switcht.

MATTHIAS SCHERER

61. DJ Shadow – ENDTRODUCING….. (1996)

DJ Shadows wichtigster Companion: der Akai MPC60. Ein Sampler, der sich, wie er einmal sagte, für ihn wie ein Körperteil angefühlt habe. Im Zusammenspiel mit zwei Plattenspielern und einer Sammlung mit 60.000 LPs entwickelt der Supernerd eine Musik, wie man sie zuvor noch nie gehört hat. Und danach auch nicht. HipHop ohne Rap. Beats wie Schläge in die Magengrube. Ausufernde Atmo-Stücke – der Soundtrack urbaner Nächte in den 90ern.

ANDRÉ BOSSE

60. Sonic Youth – GOO (1990)

Das siebte Studioalbum, ihr erstes beim Major: Wo man heute aufgrund der Fakten Größe, Glanz und Glätte erwartet, herrscht hier weiter das Sonic-Youth-Stereotyp. Ein Sound, der eher nach Dorfkaschemmenkulisse klingt als nach NY-Metropolenklang, der ungehemmte Sprechfluss von Kim Gordon, die Abgefucktheit, mit der Thurston Moore intoniert. Die Schnodder-LP ist dennoch ein homogenes Kunststück, indem Karen Carpenters Schicksal genauso verhandelt wird wie der Film-Noir „Mildred Pierce“ und Gordons LL-Cool-J-Interview.

HELLA WITTENBERG

59. Cocteau Twins – HEAVEN OR LAS VEGAS (1990)

Ein Album, zwei Optionen: Ganz hören oder gar nicht, denn einzelne Songs herauszupicken wird der Grandezza des Gesamtwerks nicht gerecht. Diese leicht melantierte Kammerpop-Großtat ist abwechselnd einschmeichelnd und ausschweifend, spröde und opulent. Eine Art Soundtrack. Für den Film ist man aber selbst verantwortlich.

SOPHIE BOCHE

58. Aaliyah – ONE IN A MILLION (1996)

Das Debüt AGE AIN’T NOTHING BUT A NUMBER der damals 14-Jährigen war kommerziell ein voller Erfolg. Ein mehr als bitterer Beigeschmack haftete dem Titel allerdings an, als die illegale Hochzeit bekannt wurde, die der zwölf Jahre ältere Produzent R. Kelly mit dem Teenager veranlasst hatte. Über ONE IN A MILLION legten folgend Timbaland und Missy Elliott eine schützende Hand. Aaliyahs smooth einlullende Vocals und ihr engelhafter Falsett treffen auf Pop, Funk, HipHop und Electronica-angehauchte Produktionen. Und schaffen klassischen wie futuristischen R’n’B.

SOPHIE BOCHE

57. Tricky – MAXINQUAYE (1995)

Dass die 90er nicht nur Friede, Freude und Eierkuchen waren, sondern auch ziemlich düster, das wurde noch dem allerletzten Loveparade-Touristen klar, als Tricky den Erfolg seiner Stammband Massive Attack noch toppte – mit Samples aus einem Abort am Ausgang der Hölle und Texten aus den Abyss einer verlorenen Seele. Dass MAXINQUAYE mit den souligen Vocals von Martina Topley-Bird, Trickys gewisperten Raps und unterkühlten Gothic-Beats an TripHop schuld sein soll, ist wohl wahr, aber kann man diesem gruselschönen Trip durch die Abgründe der menschlichen Natur nicht vorwerfen – schon weil man dazu tatsächlich tanzen kann.

THOMAS WINKLER

56. GZA – LIQUID SWORDS (1995)

Vor allem in den 90ern stritten sich die Gelehrten darüber, welches nun das beste Soloalbum der Wu-Tang-Clan-Mitglieder sei. Dabei ist der Fall doch klar: Auch die zweite Platte des selbsternannten Genius GZA haut uns zwar reichlich Martial-Arts-Metaphern und Shogun-Assassin-Samples um die Ohren, erzählt aber mit unheimlich dichten Bildern, knisternden Sounds und einer kampfeslustigen Grundhaltung die fast filmreife Geschichte eines erfahrenen, niemals aufgegebenen Rappers, der gerade erst anfängt.

CHRISTOPHER HUNOLD

55. U2 – ACHTUNG BABY (1991)

Schwer vorstellbar, dass die Iren, die seit 20 Jahren daran scheitern, einen weiteren Hit zu landen, einst in der Lage waren, große Erfolge zurückzuhalten, es stattdessen vorzogen, ein künstlerisches Statement zu setzen. Noch vor den Instant Classics „One“ und „Mysterious Ways“ wurde „The Fly“ als erste Single ihres siebten Albums ausgekoppelt: HipHop-Beats, verzerrte Vocals, Alternative-Rock-Riffs – laut Bono „das Geräusch von vier Männern, die den Joshua Tree fällen“. Alle Achtung, Babys!

STEPHAN REHM ROZANES

54. The Verve – URBAN HYMNS (1997)

Die letzte Krönung des Britpop. Seiner Welt begegnet Richard Ashcroft auf dieser Balladenplatte zwischen Hochmut und Verletzlichkeit, wie sie nur ein Außenseiter zu gleichen Teilen im Herzen tragen kann. Streicherelegien erheben die Stücke zu würdevoll-gebrochenen Hymnen – beinahe als wären es auf wenige Minuten zusammengerottete Spielfilmdramen. „The Drugs Don’t Work“ und „Bitter Sweet Symphony“ sind von derart unverbrüchlichen Sogkräften, dass sie das kollektive Langzeitgedächtnis des Königreichs wohl nie wieder hergibt.

MARTIN SCHÜLER

53. Fiona Apple – WHEN THE PAWN… (1999)

Eigentlich trägt Fiona Apples zweites Album den Titel eines neunzig Wörter langen Gedichts. Ein bisschen abkürzen musste man dann aber wohl doch. Geschrieben hatte sie es als Protest auf eine Cover-Story des Musikmagazins SPIN, die sie im Grunde als pathetische Göre darstellte (Objektifizierung verkauft, genau wie der Titel „She’s been a bad, bad girl“). Zwischen ihrem Status als etablierter Star in ihren frühen Zwanzigern und der öffentlichen Häme zeigt Apple hier erneut ihr Jazz-Pop-Genius und diesmal auch den Mittelfinger: „Make me cry, get off now, baby / It won’t be long till you’ll be lying limp in your own hands“.

SOPHIE BOCHE

52. TLC – CRAZYSEXYCOOL (1994)

War ihr Debüt noch stark vom Rap geprägt, überführt das Trio aus Atlanta seinen Sound beim Nachfolger deutlich in Richtung R’n’B. Was in ihrem Fall aber keinesfalls hieß, alles bloß smoother und gefälliger klingen zu lassen. Im Gegenteil: Die Texte sind wegweisende Eckpfeiler feministischer Perspektiven im HipHop. Doch erst die dritte Single „Waterfalls“ drehte alles auf links. Ein Welthit, der aus CRAZYSEXYCOOL ein Mehrfach-Platin- und Diamant-Album machte. Der Song wurde Teil des Soundtracks der Neunziger und erzählt hinter der perlenden Fassade eine Story von HIV, Drogensucht, Gewalt.

LINUS VOLKMANN

51. Weezer – WEEZER (1994)

Natürlich ist das blaue Album im Gegensatz zum grünen, roten, weißen oder schwarzen das definitive Weezer-Album. Ein Debüt, das bis heute alles überstrahlt, was von dieser Band noch kommen sollte. Ein Debüt, das über River Cuomos Außenseiter-Lyrics allen unsicherheitsbehafteten Nerds Zuflucht in dessen Emo-Garage bietet, in der er den Geek-Rock erfand. Und ein Debüt, das in seiner famosen Verbindung von melodischer Power-Pop-Süße und aufeinandergestapelten Backstein-Riffs auch gut dreißig Jahre später noch genauso viel Spaß macht wie damals.

MARTIN PFNÜR

50. Jeff Buckley – GRACE (1994)

Es sollte sein einziges finalisiertes Studiowerk bleiben – und doch ist es in seinen vor Melancholie triefenden zehn Alternative-Rocksongs, von denen drei Cover (Leonard Cohens „Hallelujah“!) sind, ein rundes Goldstück. Für David Bowie war es gar eine Platte, die er auf die einsame Insel mitnehmen würde. Mag es an dem drängenden Gesang des Mittzwanzigers liegen, an der dominierenden, wilden Gitarrenarbeit oder auch an den Lyrics über unerwiderte Liebe – tatsächlich greift alles perfekt ineinander, obwohl Buckley immer wieder in jazzige Regionen hervorstößt.

HELLA WITTENBERG

49. Outkast – AQUEMINI (1998)

STANKONIA mag Outkasts bekanntestes Album sein, aber AQUEMINI ist ihr Meisterwerk. Spirituell aufgeladen, thematisch verwurzelt im Deep South, voll von tiefsinnigen Erzählungen (das neunminütige „Liberation“!), brodelndem Trotz und perfekt platzierten Live-Instrumentierungen (die Bläser in „Spottieottiedopaliscious“!). „Rosa Parks“ ist tanzbarer Jam und politisches Statement in einem – und 2025 so relevant wie 1998 (und 1955). Big Boi und André 3000 verschmolzen hier ihre Stile – wie Yin und Yang – zur vielleicht smoothesten, vielschichtigsten Rap-Platte der 90er.

ANNETT SCHEFFEL

48. Blumfeld – ICH-MASCHINE (1992)

Das Album, das die Hamburger Schule erstmalig in eine Wahrnehmung abseits ihrer eigenen Szene nagelte. Mit Nachdruck – und mit Folgen. Jochen Distelmeyer hatte als Bienenjäger bereits rund um das Kurstädtchen Bad Salzuflen in einer romantischen Popschlager-Inkarnation gewirkt. Mit anderen Musikern und unter dem Namen Blumfeld geriet nun alles dringlicher, intellektueller, politischer. Der sogenannte Diskurs-Pop – hier mit stilprägenden Songs wie „Zeittotschläger“ – würde dem Jahrzehnt seinen Stempel aufdrücken.

LINUS VOLKMANN

47. Nas – ILLMATIC (1994)

Rückblickend immer noch völlig unfassbar, wie hoch Mitte der 90er die Dichte an fantastischen New Yorker Rap-Alben war. Ihre Alleinstellungsmerkmale (Fokus auf smart gepickte Samples, Storytelling) wirken im heutigen Rap ungefähr so modern wie eine Draisine. Dass diese Alben – vor allem das Debütalbum des damals 20-jährigen (!) Nas – 30 Jahre später trotzdem noch faszinieren, liegt weniger an den gewählten musikalischen Stilmitteln als an zeitlosen Skills wie Songwriting und einem Gespür für die universellen Wahrheiten der Menschheit: „Life’s a bitch, and then you die“.

MATTHIAS SCHERER

46. Pearl Jam – TEN (1991)

Ballonhüte, Basketballtrikots und Blousons: Zumindest modisch galten Pearl Jam in Seattle als die Außenseiter, als der Eddie Vedder sich selbst gern inszenierte. Anders als die angeblichen Rivalen Nirvana (Punk) oder Soundgarden (Metal) trumpften sie mit an Glam, Hardrock und Neil Young geschultem Grunge auf. So viel Energie („Porch“), Wut („Once“), Pathos („Black“) und (eskalierte) Teenage Angst („Jeremy“) wie auf TEN fingen sie danach nie wieder ein. Ein emotionaler und musikalischer Fortschritt aber war es, der ihnen eine bis heute anhaltende Karriere beschert.

FABIAN SOETHOF

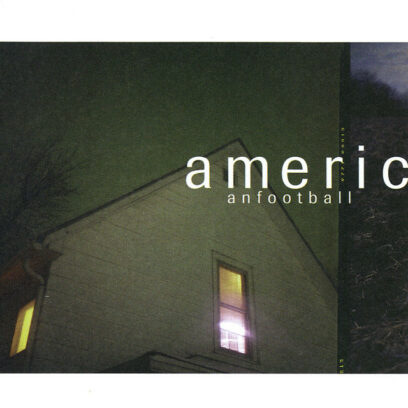

45. American Football – AMERICAN FOOTBALL (1999)

Manche Gebäude waren schon bekannt, bevor sie auf Albumcovern abgebildet wurden: die Marina City Towers in Chicago (YANKEE HOTEL FOXTROT von Wilco), oder Londons Battersea Power Station (ANIMALS von Pink Floyd). Im Fall von AMERICAN FOOTBALL war es das Album bzw. dessen Songs, die das unscheinbare Haus in Urbana, Illinois erst zu einer Pilgerstätte machten. Das Debütalbum der gleichnamigen Band stampfte bzw. stolperte quasi ein gesamtes Genre („Midwestern Emo“) aus dem Boden: glockenhelle, durch ein Chorus-Pedal gejagte Gitarren, jazzige Drums, charmant geschiefsingte Vocals und Songtitel wie „But The Regrets Are Killing Me“ und „The Summer Ends“. Das THE VELVET UNDERGROUND & NICO der Gen Z Emo-/Indie-Bubble.

MATTHIAS SCHERER

44. Spiritualized – LADIES AND GENTLEMEN WE ARE FLOATING IN SPACE (1997)

Nach dreihundert Jahren in einer Isolationszelle hörst du in einem besonders gottverlassenen Moment die Wärterschlüssel klappern. Vor dir steht ein wunderschönes Zauberwesen, das zuerst deine Lippen streichelt und dir schließlich eröffnet, dass alles nur ein böser Traum war. Wie die Sehnsucht nach jenem Augenblick klingt diese Platte. Liebe als Raumsonde zur Unendlichkeit – und Musik als spirituelle Expedition an die Urknalle unserer Schmerzen. Gospel-Himmelschöre, Blues-Schamanengitarren und Klassik-Engelsorchester veredeln den Space Rock von Jason Pierce: Ein radikal sanftmütiges und manchmal auch ungehaltenes Bittgesuch nach Erlösung.

MARTIN SCHÜLER

43. Beastie Boys – ILL COMMUNICATION (1994)

Die Beasties in Bestie-Form. Wir befinden uns hier auf einem zu Knochenbrüchen aller Art einladenden Abenteuerspielplatz inmitten eines musikalischen Spektrums, dessen Grenzen nur verschwommen am Horizont zu erahnen sind. Jazz, Hardcore-Punk, HipHop (mit Ritterschlägen der Genregrößen Q-Tip und Biz Markie), die New Yorker toben sich wie ein vom Rappel (Rap-pel, haha) gepacktes Kind aus, das von seiner Unsterblichkeit felsenfest überzeugt ist. „’Cause you can’t, you won’t, and you don’t stop“, wie es in „Sure Shot“ heißt.

STEPHAN REHM ROZANES

42. Johnny Cash – AMERICAN RECORDINGS (1994)

AMERICAN RECORDINGS ist zu gleichen Teilen das Werk von Beastie-Boys-Produzent, Cash-Liebhaber und Wiederentdecker Rick Rubin und the man in black himself. Cashs Karriere war in den 90ern an einem Tiefpunkt angelangt, Rubin nimmt ihn an die Hand und meist nur mit Gitarre auf. Alles musste raus jetzt, eine simple wie sensationelle Idee. Cash singt Tom-Waits- und Leonard-Cohen-Cover und eigene Songs. Ein Mythos feiert Wiederauferstehung. Diese Platte ist der Startschuss für eine Jahre lange Gänsehautbeziehung, die die Popwelt mit Cash haben wird.

FRANK SAWATZKI

41. Goldie – TIMELESS (1995)

Im Dezember 95 befand ich mich, hochschwanger, auf einer Jungle-Party im Hamburger „Powerhouse“, als die Wehen einsetzten. Monatelang hatte ich Goldies Werk TIMELESS gehört, satt Mozart und HH-Schule. Bei dem Track „Saint Angel“ rutschte mir die Wampe nach unten, es ging los und ich, zu den verführerischen Breakbeats des Engländers zappelnd, hatte das Gefühl, den neuen Lebensabschnitt würdig einzuläuten. Goldie, und auch andere aus der gleichen Ecke, hatten mir die Rauheit kalter Städte und Fabriken durch diese Musik nahegebracht. Und auch ihre Schönheit.

REBECCA SPILKER

39. The Breeders – LAST SPLASH (1993)

Selten zuvor barsten Gitarren dermaßen spektakulär, und brutal trieben die Deal-Sisters die umherfliegenden Splitter in Sixties-Girlgroup-Melodien. Am Ende stand eine Indie-Rock-Blaupause, die im Überhit „Cannonball“ seine bis heute gültige Idealform fand. Worum es da ging? Um nix, bloß vom Marquis de Sade inspirierter Quatsch. Aber um die Wucht, die schiere Kraft, die feministische Ermächtigung zu spüren, dazu musste man nicht verstehen, sondern nur hören: „Blown to hell, crash / I’m the last splash.“

THOMAS WINKLER

38. Garbage – GARBAGE(1995)

Das Album, das eine veritable Alternative zum Alternative Rock geboten hat. Garbage, das geistige Kind von Produzent Butch Vig (u.a. Nirvana), hat neben Gitarren eine ganze Reihe von Alleinstellungsmerkmalen zu bieten: den Sampler als wichtiges Instrument, das für elektronische Infusionen sorgt, eine ganze Reihe von Hit-Songs, die mit Pop-Sensibilität ausgestattet sind und mit Shirley Manson eine Sängerin, die in einer Szene mit Testosteron-Überschuss für weibliche Selbstermächtigung steht.

ALBERT KOCH

37. Public Enemy – FEAR OF A BLACK PLANET (1990)

Mit diesem Album fiel bei mir überhaupt erst der Groschen. Hatte ich bereits Anfang der 80er eine Phase gehabt, in der Rap eine Rolle für mich gespielt hat (Kurtis Blow), war ich danach eher in Elektronik und Funk abgedriftet. Aber dann! Der Track „Who Stole The Soul?“ wurde mir von einem Freund ans Herz gelegt und führte dazu, dass ich mich ein ganzes Jahr lang dem hohen Stresslevel dieses Großwerkes aussetzte. Der Titelsong nahm bereits das Dialogische, das wir jetzt bei Kendrick Lamar vorfinden, voraus.

REBECCA SPILKER

36. Blur – PARKLIFE (1994)

So makellos die Karriere der frühen Blur rückblickend wirkt: Im Herbst 1993 rappelt’s im Karton. Die Britpop-Sause geht ab, aber die vier Smarten aus Colchester verkaufen nicht genug. MODERN LIFE IS RUBBISH, ihr zweites Album, bleibt unter den Erwartungen. Eine dritte Platte? Keine Selbstverständlichkeit. Der Band ist klar: Dieses Album muss laufen. Der Druck tut Blur gut: die Songs zwischen Cartoon, Balearischer Disco, Vorstadtbeobachtungen und großer Geste treffen exakt der Nerv des Summer of 94.

ANDRÉ BOSSE

35. Suede – DOG MAN STAR (1994)

Nach ihrem Aufstieg an die Spitze im Vorjahr, ereilte sie schon der tiefe Fall: Gitarrengenie Bernard Butler verließ die Band während der Aufnahmen zum Zweitwerk im Streit, DOG MAN STAR war dann nur eine Woche in den britischen Top Ten vergönnt. Die spartanische Klaviernummer „The 2 Of Us“, der verhinderte Balladen-Welthit „The Wild Ones“ und das einen mit Orchesterarsenal emotional zerfetzende „Still Life“ passten nicht zur Aufbruchsstimmung des gerade noch von der Band ausgelösten Zeitgeists des Britpop.

STEPHAN REHM ROZANES

34. Pet Shop Boys – BEHAVIOUR (1994)

BEHAVIOUR ist das vierte Album der Pet Shop Boys und das erste, auf dem Chris Lowe und Neil Tennant müde wirken. Es handelt vom Ende der Ausgehzeit, den ersten Erwachsenenjahren und davon, was für Schneisen HIV in die Community geschlagen hatte. Das Klangbild ist gedimmt, bei Produzent Harold Faltermeyer in München holte man sich die entsprechenden Sounds, ohne sich dabei zu beschränken. Melo-Pop („Being Boring“) trifft auf Abwandlungen der klassischen PSB-Discohymne („So Hard“), Blue Eyed Soul („To Face The Truth“) auf das Balanescu Quartett („My October Symphony“). Der Beginn der 1990er-Jahre, für Neil Tennant, Chris Lowe und uns alle.

JOCHEN OVERBECK

33. Wu-Tang Clan – ENTER THE WU-TANG (36 CHAMBERS) (1993)

Das Kung-Fu-Konzept des New Yorker HipHop-Kollektivs liegt näher, als man vielleicht denkt: Nur eine Woche nachdem DJ Kool Herc am 11. August 1973 bei einer Party in der Bronx die Breakbeats einer James-Brown-Nummer loopte und damit ein neues Genre erfand, startete das Bruce-Meisterwerk „Enter The Dragon“ (zu Deutsch: „Der Mann mit der Todeskralle“) in den Kinos. Martial Arts und HipHop gehen also Hand in Hand. Die Hände zu Fäusten geballt, machte sich die zehnköpfige Truppe um Produzent RZA aus dem Underground von Staten Island, das sie Shaolin nennen, auf zur Rückeroberung ihrer Spielart: Dem prahlenden Gangsta-Rap Kaliforniens setzte der Clan pessimistischere Existenzbeschreibungen entgegen, entzog sich mit humorvollen und surrealen Lyrics dem gängigen „Auge um Auge“-Prinzip. HipHop war wieder zu Hause.

STEPHAN REHM ROZANES

32. Primal Scream – SCREAMADELICA (1991)

Gewöhnliche Gitarrenwelten hatten sich Primal Scream zum Zeitpunkt der Veröffentlichung längst erschlossen. Nach zwei Alben unter den Flaggen von Jangle Pop und Rock’n’Roll zogen sie auf einen Trip in ferne Zauberland-Gefilde. Dorthin, wo die Grenzen zwischen Acid House, Psychedelic und Dub schimmern wie ein neonbunt-fließendes Gewässer. Auch das Raum-Zeit-Kontinuum scheinen diese Abrakadabraklänge schlicht außer Kraft zu setzen. Woran das wohl liegen mag? Nach Streifzügen durch den Club („Loaded“) samt spiritueller Gruppenfreuden („Come Together“) kehrt die Konsumentin illuminiert in die Realität zurück. Diese Platte ist ein Evangelium zur Beweihräucherung zweier betörender Drogengötter namens LSD und Ecstasy: „I was blind, now I can see. You made a believer out of me“.

MARTIN SCHÜLER

31. Mazzy Star – SO TONIGHT THAT I MIGHT SEE (1993)

Mit Mazzy Star entsprang der Hitze Kaliforniens eine düster-romantische wie enigmatische Band, die man sich eher im Schatten gedeihend statt im grellen Lampenlicht vorstellen möchte. Psychedelischer Dream Pop und Akustikgitarren-lastiger Folk entstanden aus der Feder der kreativen Partnerschaft Hope Sandovals und David Robacks. Beide zeitweilig als fast quälend schüchtern beschrieben, fühlten sie sich vor allem im schummrigen Halbdunkel der Bühnen wohl. Und haben mit „Fade Into You“, dem größten (und gewissermaßen einzigen kommerziellen) Hit der Band, den ultimativen Stehblues-Song des Dream Pop geschrieben.

SOPHIE BOCHE

30. Radiohead – THE BENDS (1995)

Führt man sich vor Augen, dass Radiohead bereits zwei Jahre später auf OK COMPUTER in ihrer eigenen Art-Rock-Liga spielten, so mag der Sound dieses Albums vergleichsweise konventionell, mitunter gar etwas cheesy erscheinen. Ändert aber trotzdem nichts daran, dass sie nach dem eher okayen Debüt PABLO HONEY hier mit ebenso riffstarken wie hymnischen Alternative-Rock-Songs, die einen ungleich mehr high als dry zurücklassen, verdienterweise ihren Durchbruch erzielten. Danach übernahm ein gewisser Nigel Godrich den Job des THE-BENDS-Produzenten John Leckie – und Radiohead schrieben Musikgeschichte.

MARTIN PFNÜR

29. Metallica – METALLICA (1991)

Das war schon lustig damals, wie sich plötzlich Kuttenträger und Indie-Schlauberger, Teenager und Hardcore-Jünger, Friseusen und Biker, Hools und Hipster einig waren. Zumindest mal so lange, bis sie sich beim ersten Konzert in der Megamehrzweckhalle über den Weg gelaufen waren und gemerkt hatten: So exklusiv hab’ ich diesen abstrusen Geschmack ja gar nicht. Es folgte: der Ausverkaufsvorwurf und der Abgang aller sich cool Wähnenden. Was blieb: Die Dorfjugend und die Metal-Heads, ein Sack voll Geld – und ein paar der allerbesten Hardrock-Hits, die die Charts je gesehen haben.

THOMAS WINKLER

28. Dr. Dre – THE CHRONIC (1992)

Schwer zu sagen, wie man sich heute zu diesem Album verhalten soll. Zuerst hörte ich das Neue, das Aufregende in der Art, wie locker Dre und Snoop Dogg hier agierten, heraus. Die Leierkastenhaftigkeit der hochgepitchten Sounds war mir neu, ich war besonders begeistert von den kristallinen Sounds. „Nuthin’ But A ,G‘ Thang“ nervte zwar mit Gestöhne, andererseits war es zu gut … Wie so oft im HipHop dieser Tage, war man gewillt, über frauenfeindliche Inhalte und Mackertum hinwegzuhören. „Bitches Ain’t Shit“ löste schließlich mediale Kontroversen in den USA aus, während ich zu „Let Me Ride“ Rühreier briet. Ich liebe dieses Album, wie einen kriminellen Sohn.

REBECCA SPILKER

27. Aphex Twin – SELECTED AMBIENT WORKS 85–92 (1992)

1992 ist die elektronische Musik noch nicht vom Retrovirus infiziert. House und Techno, die ihre erste Hochzeit erleben, sind strikt vorwärtsgewandt. Und Ambient hat damals sowieso keiner auf der Rechnung, das gilt als Genre, mit dem sich in den 70ern ein paar verrückte Musiknerds beschäftigt haben. Auf dem ersten Album, das er als Aphex Twin veröffentlicht, erlaubt sich Richard D. James, seinen Ambient-Flächen und Acid-House-Dekonstruktionen Beats zu unterlegen und erfindet dabei den Ambient Techno. Die hochmelodiösen, aber minimalistischen Tracks tragen viel zu einer Neubewertung des Ambient-Genres bei, das heute keinen schlechten Ruf mehr hat.

ALBERT KOCH

26. Green Day – DOOKIE (1994)

The Shape Of Pop-Punk To Come: Mit ihrem verrotzten Majordebüt lümmelten Green Day sich zu den Sex Pistols der Generation Y empor (und an NOFX vorbei). Alternative Rock bedeutete fortan nicht mehr zuerst Grunge und Subkultur, sondern auch Fäkalhumor, Mittelfinger im Mainstream und drei Akkorde für kein Halleluja. „Basket Case“ zählt mit Billie Joe Armstrongs Lyrics über seine Angststörung und Geschlechts-Nonkonformität zum ikonischsten Dreiminüter der 90er. Green Day gelang in zerrissenen Nietengürteljeans der Spagat zwischen Szene und Kommerz. Ohne DOOKIE kein Blink-182, kein „American Pie“ – und kein anhaltender zweiter Frühling eines Trios, dessen Durchhaltevermögen damals nicht absehbar war.

FABIAN SOETHOF

25. The Fugees – THE SCORE (1996)

Als die Fugees ihr zweites Album THE SCORE releasten (was zunächst auf der Kippe stand, denn das Debüt war mehr oder weniger gefloppt), hatte die haitianische Geflüchtetenkrise gerade einen Höhepunkt erreicht. Als „boat people“ stigmatisiert, wurden haitianische Geflüchtete an der Grenze der USA aufgehalten und massenweise zum Marinestützpunkt Guantanamo Bay in Kuba gebracht. Wenn Pras also auf „Ready Or Not“, einem kommerziellen Hit, rappte „I, refugee, from Guantanamo Bay / Dance around the border like I’m Cassius Clay“, besaß das eine nicht zu unterschätzende politische Schlagkraft in öffentlichen Diskursen. „Killing Me Softly“, das nicht nur Lauryn Hills rares Talent zeigte, sondern zudem auf die verborgene Affäre zwischen ihr und Wyclef Jean anspielte (Drama), wurde zur Nummer-1-Single in zwanzig verschiedenen Ländern und tat das Übrige für den Zenit der Platte. THE SCORE verbleibt als Klassiker, der mühelos HipHop, R’n’B und Soul sowie das Samplen als Kunstform kombinierte – von Songs von Roberta Flack, zu Bob Marley oder zu Enya.

SOPHIE BOCHE

24. Hole – LIVE THROUGH THIS (1994)

Natürlich sind alle drei Hole-Alben essenzielle 90s-Platten, aber LIVE THROUGH THIS ist das Beste. Den Schorf von PRETTY ON THE INSIDE (1991) halb abgeknibbelt, aber noch nicht so smooth unterwegs wie auf CELEBRITY SKIN (1998), mit Courtney Love im Zenit ihres Könnens als Gitarristin, Sängerin und Texterin. Es ist kein Wunder, dass bei TikTok junge Frauen (die beim Release von LIVE… ziemlich sicher noch nicht geboren waren) regelmäßig Snippets aus „Doll Parts“ oder dem alles niederreißenden Opener „Violet“ benutzen: „Go on, take everything / I want you to“. Über brutal eingängige Riffs säuselt, singt und schreit Courtney Love von verzehrender Liebe, von erlittenen sexuellen Übergriffen, vom beschissenen Alltag einer Frau in einer Welt voller beschissener Männer. Weiterhin nicht nur wegweisendes feministisches Manifest, sondern auch eine Erinnerung an die schiere Wucht und die Unbestreitbarkeit von Gitarren-basiertem Rock’n’Roll.

MATTHIAS SCHERER

23. Blumfeld – L’ETAT ET MOI (1994)

Der Anflug von Größenwahn, mit dem sich die Klassenstreber der Hamburger Schule im Artwork an jenes von Elvis’ Gold-Records-Compilation 50,000,000 ELVIS FANS CAN’T BE WRONG anlehnen, ist natürlich bezeichnend. Tritt der sprechsingende Jochen Distelmeyer auf L’ETAT ET MOI doch mit einer überbordenden Assoziationsfreude in Aktion, die er sich etwa bei Eastcoast-Rappern wie Eric B. & Rakim abgeschaut hat. Von Louis XIV („L’etat c’est moi“) bis Ingrid Steeger („Dann mach ich mir nen Schlitz ins Kleid…“) ist hier niemand sicher vor seiner schillernden Referenzlust, die sich als eine „eigene Geschichte aus reiner Gegenwart“ von selbst um ihn herum sammelt und stapelt. Für Freunde zackigen Indie-Rocks und postmoderner Ungreifbarkeit waren Blumfeld damit bereits an ihrem Höhepunkt angelangt. Für all jene mit Faible für mehr textliche Transparenz und Gefühligkeit ging es danach erst so richtig los.

MARTIN PFNÜR

22. R.E.M. – AUTOMATIC FOR THE PEOPLE (1992)

Die Texte sind mal wieder eher schwere Kost: „Smack, crack, bushwhacked / Tie another one to your racks, baby“ – singt Michael Stipe im Opener „Drive“. Wie meinen? Trotzdem ist man nach maximal 4 Sekunden direkt drin im Sog, den AUTOMATIC… im Laufe von 49 Minuten entwickelt. Die Klangwelt (viel Akustikgitarre, Mandoline, und von Led Zeppelins John Paul Jones arrangierte Streicher) ist Galaxien entfernt vom geheimnisvollen Lo-Fi-Nuschel-Rock der I.R.S.-Records-Ära in den 80ern, dementsprechend frei florieren können hier die Melodien („Try Not To Breathe“) und die Emotionen: Sehnsucht, Angst, Melancholie, Nostalgie – die Gefühls-Grundsteine für das, was in den 90ern „Alternative Rock“ hieß. Allein der Dreiklang am Ende des Albums aus „Man On The Moon“, „Nightswimming“ und „Find The River“ ist das Kaufen dieser Platte wert. R.E.M. böten „Hoffnung für die Einsamen“, schrieb der „NME“ damals – gilt auch heute noch.

MATTHIAS SCHERER

21. Oasis – (WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY? (1995)

Um diese Band erklärbar zu machen, muss man an den Schauplatz zweier Kindheiten reisen: Siebzigerjahre, Reihenhaus bei Manchester. Ein Vater schlägt seine Jungen und misshandelt ihre Mutter. An einem glücklichen Tag nimmt sie Reißaus und bringt die Söhne fortan als Putzfrau durch. Liam und Noel Gallagher hatten so wenig zu verlieren, dass sie ihrem vorbestimmten Leben eigentlich nur Siege abluchsen konnten. Und das taten sie. Mit stolzer Brust und abschätzigen Augen richten die Davidsstücke „Some Might Say“ und „Roll With It“ ihre Steinschleudern gegen eine Goliathwelt, mit der die Gebrüder immer wieder haderten. Den Britpop-Denkmälern „Wonderwall“ und „Don’t Look Back In Anger“ meißelten sie Hoffnung und Versöhnung in Gesichter aus ewigem Granit. Die Riffs dieser Platte gleichen Fanalen in der Nacht, ihre Hymnen sind Manifeste der Unbeugsamkeit, Liams Stimme: eine Champagne Supernova in the Sky.

MARTIN SCHÜLER

20. A Tribe Called Quest – THE LOW END THEORY (1991)

HipHop war 1991 ein noch vergleichsweise junges Genre, hatte aber nach seinen ersten Jahren voll von Sturm & Drang bereits Bedarf an Musikern, die dem Genre neue inhaltliche und musikalische Perspektiven geben konnten – Musiker, die ihre Wut, ihr Mitteilungsbedürfnis und ihre Hoffnung künstlerischer verpackten. Bezeichnender hätte ein Songtitel auf THE LOW END THEORY deshalb nicht sein können, um zu erklären, was die stilsichere Truppe um Q-Tip, den mittlerweile verstorbenen Phife Dawg und DJ Muhammad von anderen abhob: „Jazz (We’ve Got)“. Ihr zweites und bestes Album ist voll davon. Der jazzige, verspielte Flow, laid-back Boom-Bap-Beats und der Fokus auf gesampelte Jazz-Instrumente wie einen prominent eingesetzten Kontrabass ergänzen ihr cleveres Storytelling. Mit scharfer Beobachtungsgabe, dem Blick für das Positive, das Vereinende und Handreichende, riefen sie die erste entspannte Conscious-Rap-Revolution aus.

CHRISTOPHER HUNOLD

19. Pulp – DIFFERENT CLASS (1995)

„We don’t look the same as you. And we don’t do the things you do. But we live round here, too.“ In „Mis-Shapes“ umriss Jarvis Cocker gleich zu Beginn dieses Albums, um was es bei seiner Band Pulp aus Sheffield ging, bis heute geht: Sie waren ein Angebot. An diejenigen, die keine Lust auf den albernen „Battle of the Bands“ zwischen Blur und Oasis hatten. An diejenigen, die das latent angekokste „Cool Britannia“-Gewese von Pop über New Labour bis Damien Hirst uncool fanden. Und nicht zuletzt an diejenigen, die ihr Päckchen zu tragen hatten im Leben. Drama trifft auf Sozialkritik, aus jeder Pore tropft Sex, aber eben dessen B-Seite; schwitzig, verklemmt und unsicher. Und Merkwürden Cocker? Ist nach 15 Jahren Erfolgslosigkeit angekommen und trinkt erst einmal einen Kaffee. „Two sugar would be great“, singt er in „Bar Italia“. Die Kneipe in Soho gibt es immer noch, Pulp ebenso, es ist eine Freude.

JOCHEN OVERBECK

18. Rage Against The Machine – RAGE AGAINST THE MACHINE (1992)

Zehn Bombtracks, mit denen sich eine erst ein Jahr zuvor gegründete Band in die Geschichtsbücher der Rockmusik einbrannte: Auf dem Cover des gleichnamigen Debüts von Rage Against The Machine saß ein Mönch nach altruistischem Suizid in Flammen. In „Killing In The Name“ rappte ein weißer MC mit Dreadlocks über willkürliche Polizeigewalt gegen Schwarze, 30 Jahre vor „Black Lives Matter“. „Fuck you, I won’t do what you tell me!“, bellte Zack de la Rocha in dieser Hasstirade. Immer wieder, immer lauter. 17-mal „fuck“ in fünf Minuten. Er, der definierende Groove der Rhythmusfraktion und Tom Morellos Effektpedale fanden eine eigene, Jahre später im Nu Metal ad absurdum geführte Sprache. War das Alternative Metal, Crossover oder Raprock? Scheißegal: „No samples, keyboards or synthesizers used in the making of this record“, hieß es indes im Booklet dieses Meilensteins, dessen politisch explizite Inhalte selbst an der Plattenladentheke (Dreifach-Platin) nicht abschreckten. Bring that shit in!

FABIAN SOETHOF

17. My Bloody Valentine – LOVELESS (1991)

Angenommen da wäre ein Märchen, in dem der Sohn des Höllenfürsten um die Hand der Himmelsprinzessin anhielte – „Sometimes“ sollte auf ihrem Verlobungsball ertönen und in der Hochzeitsnacht würde „Blown A Wish“ das Schlafzimmer beschallen. Zwei Jahre, neunzehn Tonstudios und eine Viertelmillion Pfund wurden für dieses Jahrhundertalbum verschlissen – bis heute das Herkuleswerk des Shoegaze. Mit dem stetigen Schaukeln seines Vibratohebels erzeugte Kevin Shields auf irgendeinem Jupitermond lilafarbene Klangwellen. Übereinander gestapelt entfachten sie einen Tsunami von abartiger Schönheit. Sein wichtigstes Effektpedal überzog das Gitarrenmeer mit einem in der Zeit zurückschreitenden Hall. Der Hörerschaft offenbart sich dieses Naturereignis als Wunder und Katastrophe zugleich. Es berauscht und besänftigt. Es zerscheppert ihr beinahe die Trommelfelle. Und doch flüstern die Stimmen von Shields und Bilinda Butcher in kilometerweiter Ferne: als Walgesang, geisterhaft und geschlechtslos, ein Echo des Jenseits.

MARTIN SCHÜLER

16. Beastie Boys — CHECK YOUR HEAD (1992)

Der Moment, in dem die Beastie Boys sich endgültig in die verwandelten, als die wir sie bis heute lieben und schätzen. Aus den lustigen Bierbüchsen-Party-Rappern waren schon auf PAUL’S BOUTIQUE (1991) Künstler geworden, die aus Samples eklektische Miniaturen schufen. Nun griffen sie auf Instrumente zurück, bekannten sich zu ihrer Punk-Vergangenheit, verbeugten sich vor George Clinton und spielten mit Jazz herum, um Indie-HipHop zu erfinden. Plötzlich waren die Beastie Boys nicht mehr nur ein One-Hit-Gimmick von Rick Rubins Gnaden, sondern eine Band, auch wenn Adam Horovitz seine Gitarre, Adam Yauch den Bass und Mike Diamond das Schlagzeug nicht irrsinnig virtuos beherrschten. Aber egal, denn CHECK YOUR HEAD ist dermaßen schlau, dass es gerade so stupide tut, um die alten „(You Gotta) Fight For Your Right (To Party!)“-Fans nicht zu verschrecken, während vor keinem Experiment zurückgeschreckt wird und plötzlich alles möglich scheint.

THOMAS WINKLER

15. Nine Inch Nails – THE DOWNWARD SPIRAL (1994)

Ein Begriff, der heute eher verpönt ist, war in den 90ern noch gerne genutzt und weit verbreitet – das Konzeptalbum. An einem solchen versuchte sich auch Trent Reznor mit seinem NIN-Zweitwerk und traf mit der darauf enthaltenden, alles überlappenden Wut auf offene (aber bald blutende) Ohren. Mit drohend-dröhnendem Industrial-Sound ließ er den inneren Kampf einer Person auf alle, die es hören wollten, loskotzen. Reznor keifte einem Gedankenwirrungen rund um Gewalt, Entmenschlichung, Religion, Sex, Drogen, Krankheit und Suizid entgegen. Und damit der Künstler vom Werk noch schwerer zu trennen war, heizte er live nur so durch die Stücke, dass es einem allein beim YouTube-Clips-Nachgucken die Schweißperlen in die Visage treibt. Selbstverletzung, Zerstörung der Instrumente und Stage-Chaos inklusive. Die Platte ist der Musik gewordene Zusammenbruch, der niemanden unfallfrei davonkommen lässt.

HELLA WITTENBERG

14. Depeche Mode – VIOLATOR (1990)

Auf dem nachfolgenden SONGS OF FAITH AND DEVOTION griffen Depeche Mode stimmig und erfolgreich den Grunge-Trend auf, danach reüssierten sie mit dem triphoppy ULTRA. Aber auf VIOLATOR waren sie ganz sie selbst. Mit Gothic flirtender Synthie-Pop at is very, very best. VIOLATOR bleibt das ultimative Album der – damals noch vierköpfigen – Band aus Basildon. Mit der zigfach, u.a. von Johnny Cash, Marilyn Manson und Def Leppard, gecoverten Leadsingle „Personal Jesus“ und deren irrem Atem-Break schafften sie es endlich in die Top 40 der USA, das sonnenstrahlende „Enjoy The Silence“ – von Martin L. Gore als geisterhafte Ballade konzipiert, auf Alan Wilders Drängen hin aufgepoppt – zum ersten und letzten Mal in die Top Ten. Doch VIOLATOR ist eins dieser Alben, auf dem Albumstücke wie das funkelnde „Waiting For The Night“ den Singles in nichts nachstehen. Auf den ersten Blick mögen die wenigen, neun Songs auf der Tracklist irritieren, aber hinter „Enjoy The Silence“ und „Blue Dress“ verstecken sich zwei vollwertige, experimentelle Instrumentals.

STEPHAN REHM ROZANES

13. Tocotronic – DIGITAL IST BESSER (1995)

Ein Werk des Sturm und Drang. Hätte eine Zeitkapsel den jungen Werther aus der von ihm verhassten Spießerkanzlei in ein Gitarrengeschäft an der Elbe teleportiert, wäre er vermutlich noch am Leben. Todsicher wären dann Lieder entstanden, die schäumen wie diese Indie-Rock-Pamphlete: drei oder vier Akkorde, bis ins Spöttische verzerrt. Obendrauf Schlachtrufe als Dissertationen gegen Biedermänner und Kleinbürgerinnen jedweder Couleur: „Ich weiß nicht, wieso ich euch so hasse“. Mitte der Neunziger rasten durch die Herzen der Hamburger Schüler jugendliche Ungestüme: Selbstmordflirts, Zweisamkeitsansinnen, Fremdkörpergefühle. Liebeserklärungen an Emil Cioran, Victor Hugo und Éric Rohmer. Nicht zuletzt die lapidar-lakonische Verachtung für eine geschundene Menschheit. Blitzgescheit frotzelte man in Trainingsjackenuniform (vereinzelt sogar mit Spaß am Scherz) gegen den Schmerz. Die Idee war gut – und die Welt, sie war bereit.

MARTIN SCHÜLER

12. PJ Harvey – TO BRING YOU MY LOVE (1995)

„I’ve lain with the devil, cursed god above“, stellt PJ Harvey im Titelstück klar. Und selbst wenn sie im Dienst des Herrn da oben unterwegs ist, wie in „Working For The Man“, klingt das ziemlich creepy. Im getriebenen „Down By The Water“, samt Unterwasservideo ein Hit auf MTV, verliert jemand sein Herz unter einer Brücke, ruft Jesus an und entlehnt Lead Belly („Little fish, big fish, swimming in the water, come back here, man, gimme my daughter“). Die Sehnsucht, die Liebe, die Obsession auf dem dritten Album der britischen Songwriterin, dem ersten ohne ihr Bandtrio, geschrieben in ländlicher Einsamkeit, ist so groß, dass die sich im Alltäglichen nicht mehr fassen lässt. Es geht ins Zeichenhafte, Religiöse, in die Transzendenz. Harvey schreit, flüstert, schmettert und stöhnt sich durch teils orchestrale Stücke zwischen schroff-elektrischem Country-Blues, Alternative Rock und unheiligem Gospel – voll biblischer Bilder, existenzieller Landschaften und schwarzer Magie. Es sollte ihr Durchbruch werden.

David Nummerger

11. Massive Attack – BLUE LINES (1991)

Als Blue Lines 1991 erschien, musste schnell ein bisschen Pop-History nacherzählt werden: Einem DJ-Kollektiv namens The Wild Bunch aus Bristol wird die Erfindung dieser Musik zugeschrieben, sie sollen sie „Minimalist Lover’s Hip-Hop“ getauft haben. Etwas umständlich, später setzte sich die Bezeichnung TripHop durch. Massive Attack setzten vor allem einen neuen Ton für die elektronische Popmusik, die sich auf Downbeats und Samples bewegte, dem Soul Extradosen von Melancholie verpasste und stets gute Freund:innen ins Studio lockte, die singen wollten (Shara Nelson, Horace Andy). Grantley „Daddy G“ Marshall, Andrew „Mushroom“ Vowles, Robert „3D“ Del Naja und Tricky trugen ihre Reggae-R’n’B-Punk-Roots und den Rap aus der Bunch in Blue Lines, ihre Songs spielten sich in die Ruhmeshalle der britischen Popmusik: „Unfinished Sympathy“, „Safe From Harm“ (mit der Bassline von Billy Cobhams „Stratus“), „One Love“. Mit Massive Attack fiel Nacht über die Stadt, jeder Song krönte das Ende eines DJ-Sets.

Frank Sawatzki

10. Blur – 13 (1999)

Die Tour zu ihrem jüngsten 2023/’24 war natürlich vorrangig eine nostalgische Rückkehr zum Hedonismus der Jahre unter der Regentschaft von Cool Britannia. Und doch webten die Fab Four des Britpop auch Songs ihres experimentellsten Albums, dem vom um die Jahrtausendwende tonangebenden William Orbit co-produzierten 13 in die Setlist ein – zugegeben dessen zugänglichste: den Gospel-Singalong „Tender“, Graham Coxons Indie-Hymne „Coffee & TV“ und die Groove-Apokalypse „Trimm Trabb“. Die schiere Verzweiflung von „Caramel“ mit seinen nervenaufreibenden „Bye, babe“-Wehklagen am Ende – Albarn hatte versucht, mit der Platte die schmerzhafte Trennung von seiner Langzeitfreundin Justine Frischmann aufzuarbeiten – oder die Verschmelzung von sphärischen „Akte X“-Sounds, Drum’n’Bass und Noise-Rock wäre im Sommersonnenschein des Wembley Stadions freilich unangebracht. 13 ist ein Album wie eine SciFi-Trilogie, führt einen von den innersten Beklemmungen über den „Trailerpark“ ins weite All. Dazu schlägt fast jeder Song zum Schluss hin noch einen Haken. Mit Albarn als Captain sind wir gerne lost in space.

Stephan Rehm Rozanes

9. Air – MOON SAFARI (1998)

Angesichts aktueller Entwicklungen der elektronischen Musik im Jahr 1998 wie IDM und Drum & Bass ist es ebenso leicht wie falsch, Moon Safari in die Easy-Listening-Schublade zu stecken. Manches auf dem Debütalbum von Nicolas Godin und Jean-Benoît Dunckel aus Versailles mag loungy klingen, anderes mag poppig sein – wie etwa die beiden großen Hits „Sexy Boy“ und „Kelly Watch The Stars“. Aber es geht auf Moon Safari um etwas anderes, es geht um sonische Erkundungen, die an den Forschergeist musikalischer Pioniere aus den 60er-Jahren anknüpfen. Blubbernde Synthesizer, Streicherarrangements und Fender Rhodes Piano verschmelzen bei Air zu einer pastelligen, vordergründig zuckersüßen Musik, die mal Fusion Jazz, circa Herbie Hancock 1972, ist, mal Space Pop und mal Downtempo. Burt Bacharach, Jean-Claude Vannier, der frühe Jean-Michel Jarre und Stereolab geistern durch diese Ambient-Pop-Songsammlung, die dafür verantwortlich ist, dass French Pop international wieder einen guten Ruf erlangt hat.

Albert Koch

8. Björk – HOMOGENIC (1997)

Björks drittes Album verwebt mit grandioser Epik klassische orchestrale Musik mit dem experimentellen Electronica der Neunziger. Während der metropolische Tumult und das Nachtleben Londons maßgeblichen Einfluss auf Debut (1993) und Post (1995) hatten, kehrte Björk für Homogenic nach Island zurück. Nach den Schlagzeilen um Handgreiflichkeiten mit einer besonders aufdringlichen Journalistin, die Björks Sohn verfolgt hatte. Und einer Briefbombe, die sie durch einen manischen Fan erreicht hatte, der sich anschließend vor laufender Kamera suizidierte, stellt Björks Rückkehr in die zerklüfteten Landschaften Islands ein Refugium dar. „Emotional landscapes“, schrei-singt sie auf „Jóga“, begleitet von dem isländischen Streicherquartett, das ihre Kompositionen auf dem Album ausführt. Eine Reflexion, woher sie komme und was sie ausmache, solle Homogenic werden, erklärte sie damals MTV, und: „Stellt euch vor, es gäbe isländischen Techno.“ Mit „Pluto“ hackt ein aggressiver Industrial, auf „Hunter“ verweben sich gestutterte Beats zu einem sorgfältig geknüpften Teppich. Und auf „Bachelorette“ ergänzen sich Harfen und ein schwerfälliges Piano aufs Intensivste mit TripHop-Einflüssen und Björks surreal-emotionalen Lyrics: „I’m a fountain of blood / In the shape of a girl“.

Sophie Boche

7. Portishead – DUMMY (1994)

Vielleicht war Dummy das Album, das uns beim ersten Hören auf dem falschen Fuß erwischte, das irritierte und Musik mit sich führte, die fürs Autoradio zu gefährlich war. Aber schnell war klar, dass diese Bristolians eine perfekte Platte gemacht hatten. Innerhalb dieser kurzen Spanne konnte man Portishead (Beth Gibbons, Geoff Barrow, Adrian Utley) bestens kennenlernen. Das war die Band, die diesen schillernden Hybriden in ihrem Labor aus der Taufe gehoben hatte, der Sixties-Spy-Movie-Records („Sour Times“), Breakbeats, Torch-Song, Drama und Soundtrack in einer Klang-Kathedrale vereinte. Dummy, der Hochaltar des TripHop, war zum Niederknien errichtet worden. Wir feierten den Analog-Grusel aus dem Sampleloopscratch-Universum, die Band hatte eigene und Fremdaufnahmen auf Vinyltonträgern manipuliert, darunter Lalo Schifrin und Johnnie Ray, Weather Report und James Brown. Aufgenommen worden war mit einem defekten Verstärker. Mehr Styling ging kaum. Beth Gibbons schenkte diesem Sound eine Stimme, die Einsamkeit und Verzweiflung in Jazz-Grandezza verwandeln konnte. Portishead hatten die Bristol-Geschichte in die Köpfe der Indie-Gemeindemitglieder fortgeschrieben. Dort tanzt sie bis heute.

Frank Sawatzki

6. Daft Punk – HOMEWORK (1997)

Es ist das vielleicht wichtigste Album der elektronischen Tanzmusik. Homework, das Debütalbum der beiden Franzosen Thomas Bangalter und Guy-Manuel de Homem-Christo, unterteilt die Geschichte von House/Techno in ein Vorher und ein Nachher. Daft Punk entfachten eine Zitat- und Collagierorgie aus Versatzstücken von Chicago House, Detroit Techno, Acid, Funk und Disco, aus wummernden Bässen, Vocoderstimmen, dem Mut zur Reduktion und vor allem mit dem übermäßigen Einsatz von Kompressoren und Filtern. Die „unsaubere“ Produktion und die Filtereffekte setzten Maßstäbe für die nächsten Jahrzehnte in der elektronischen Musik. Einen Track wie „Phoenix“ kann man seither in Hunderten Variationen von anderen Künstler:innen und unter Hunderten verschiedener Titeln hören. Homework ist ein Album, das am Anfang kaum einer verstanden hat, und am Ende alle schon immer gut gefunden haben wollten. Das hatte aber auch etwas Gutes. House kam dank Daft Punk aus den Clubs in die Wohnzimmer, dass sich das Duo danach für eine regressive Entwicklung entschieden hat, ist eine andere Geschichte.

Albert Koch

5. The Smashing Pumpkins – MELLON COLLIE AND THE INFINITE SADNESS (1995)

Wenn der Vorgänger Siamese Dream für die Sturm-und-Drang-Phase der Band aus Chicago steht, dann ist Mellon Collie and the Infinite Sadness Smashing Pumpkins Romantik. Gitarrenrock, den eine zarte, schillernde Aura des Pops umgibt, die sich aber immer wieder in Noise-Ausbrüchen Luft verschafft und alles Süßliche lustvoll bricht. Allein schon durch die musikalische Bandbreite wirkt die Platte auffallend üppig, ja fast, schon gemäldig, wenn es dieses Adjektiv geben würde. Hier werden Grenzen nicht überschritten, sondern übersprungen – auch die gängige Limitierung auf zehn, elf Stücke besitzt keine Macht. Man hat es vielmehr mit einem Doppelalbum und 28 Songs zu tun. In ihrer Prime-Besetzung mit D’Arcy Wretzky am Bass neben James Iha, Jimmy Chamberlin und Billy Corgan erschafft die Band ihr eigenes Sgt. Pepper’s, ihr Use Your Illusion I + II. Eines der epischsten Gitarrenalben der Dekade, das bezeichnenderweise nie unter dem Grunge-Stempel leiden musste. Der Bezug zwischen Band und Genre bestand zwar, doch spätestens mit dieser Platte bewies sie, wie einzigartig sie zu betrachten war. Das gelang in jener Zeit nicht mal den ebenfalls genialisch agierenden Pearl Jam derart eindrücklich. Als Kurzbeschreibung von Mellon Collie… passt am besten einer der eigenen Songtitel: „Bullet With Butterfly Wings“.

Linus Volkmann

4. Oasis – DEFINITELY MAYBE (1994)

„I wonder, are they making a mistake, you know, now that they’re getting some success – spending all their money on speakers?!“, witzelte David Letterman, als Oasis 1995 mit „Live Forever“ in seiner Late Show auftraten. Die lauten Gitarren kamen in den 90ern bis dahin eigentlich aus den USA, man nannte es Grunge. Dessen Symbolfigur war ein paar Monate vor Definitely Maybe gestorben – und das Debütalbum der Gallaghers ließ sich durchaus als positiver Gegenentwurf sehen, auch wenn es bekanntermaßen keinen „easy way out“ gab. Ja, es war Krach, was die beiden Britpop-Brüder aus der Working Class von Manchester hier fabrizierten, und zwar der glorreichste, erhebendste, lebensbejahendste Krach, der sich denken lässt. Pop mit Gitarren, eine Feier des Jungseins, Endorphine, zusammen Lasagne essen, ewig leben, trotz allem. Das Beste der britischen Musik, Beatles, Sex Pistols und so weiter, transformiert in ein absolutes Jetzt. Man hört, man versteht, man liebt (oder halt nicht). „You need to find a way for what you want to say“, singt Liam Noels Worte in „Supersonic“ – genau das hatten sie getan, und sie waren nie wieder so direkt, so sehr auf den Punkt wie in diesen elf unbesiegbaren Songs. Eine jener Platten, die man unmöglich auf Zimmerlautstärke hören kann.

David Nummerger

3. Lauryn Hill – THE MISEDUCATION OF LAURYN HILL (1998)

Viel wurde schon über sie geschrieben. Dass sie ein Neo-Soul-Meilenstein ist und solche Sachen, klar. Eigentlich muss man diese wunderbare Platte aber vor allem fühlen. Oder anders: Nichts von ihrer Magie passt in diesen kleinen Text. Mein bescheidener Versuch: The Miseducation erzählt die Geschichte einer 22-jährigen, schwangeren Frau in der schwindelerregendsten Phase ihrer Karriere, die sich nach Auflösung der Fugees erlaubt, ganz frei zu atmen und ihre Gefühle zu erforschen. Auf ihrem ersten und einzigen Soloalbum ist Lauryn Hill so weise wie unbedarft und so sensibel wie energisch. Die Themen, über die sie rappt und singt, sind dabei unendlich komplex und reichen von Identität, Spiritualität und Erfolgsdruck bis zu Verpflichtungen gegenüber der Kunst, Männern und der Mutterschaft. Dafür findet sie den perfekten warmen, dichten HipHop-Soul-Sound. Alles verpackt in ein Konzeptalbum (mit den ikonischen Klassenraum-Interludes), auf dem Liebe als notwendige, auch mal ungesunde, aber vor allem amorphe Sache erscheint. Die Rap-Dolche sind spitz („Lost Ones“), die Soul-Herzen zerrissen („Ex-Factor“) und dann ist da auch noch die für ihre Zeit fulminante, feministische Self-Empowerment-Hymne „Doo Wop (That Thing)“. Alles ist mit allem verbunden – „Everything Is Everything“ eben.

Annett Scheffel

2. Nirvana – NEVERMIND (1991)

Als im Januar 1992 der King of Pop vom Thron der US-Albumcharts gestoßen wurde, war das natürlich weit mehr als nur der gefühlte Höhepunkt des Grunge. Es war der zahlengewordene Beweis dafür, dass man auch mit einer Musik irre erfolgreich sein kann, deren ebenso cooler wie galliger Verweigerungsgestus in einer Art desillusionierter Wurschtigkeit (siehe Albumtitel) steckt. Here we are now, entertain us. Und so holten Nirvana als wütende Antihelden aus dem Underground Seattles (auch via MTV) nicht nur sämtliche Scheidungskinder und Schulabbrecher dieser Welt ab, sondern zogen dabei in Sachen Sound und Attitüde auch noch eine scharfe Trennlinie zu allen langhaarigen Rock-Posern der Achtziger. Im Kontrast zu deren ausgestelltem Virtuosentum liegt der (Massen-)Appeal dieser genredefinierenden Platte in einer passgenau von Butch Vig produzierten Verbindung von punkiger Rohheit mit einem gerüttelt Maß an Catchyness – paradetypisch zelebriert etwa im basslaufverschmierten „Come As You Are“, in der aufputschenden Dynamik von „Lithium“ oder in jenem arg durchgenudelten Song, der einem Deo der Marke „Teen Spirit“ ungeahnte neue Popularität bescherte. Gute zwei Jahre sollten der Band nach ihrem kommerziellen Coup noch bleiben, bis Kurt Cobain den bekanntermaßen tragischen Schlussstrich zog.

Martin Pfnür

1. Radiohead – OK COMPUTER (1997)

20 Tage, bevor OK COMPUTER in die Läden kommt, passiert in New York City etwas Ungeheuerliches. Garry Kasparov, bester Schachspieler der Welt, verliert gegen eine blinkende Kiste. Der IBM-Supercomputer Deep Blue schlägt den menschlichen Großmeister nach sechs Partien mit 3,5 zu 2,5 Punkten. Eine Wachablösung. Vorbei die Mär von der strategischen Intelligenz des Menschen, die beim Schachspiel der Rechenkraft des Computers auf ewig überlegen ist. Als Radiohead von Sommer 1996 bis März 1997 an OK COMPUTER arbeiten, können sie das noch nicht wissen. Aber sie spüren es. Und aus diesem Gespür heraus entwickeln sie Songs, die damals eine Zukunft skizzieren. Und 2025 die Gegenwart beschreiben.

Aus heutiger Perspektive wirkt 1997 wie ein niedliches Jahr auf der digitalen Kinderstation. Der Instant-Messaging-Service ICQ läuft erst seit wenigen Wochen, das Herunterlanden eines einzigen Musikstücks dauert länger als die Tiefkühlpizza im Backofen benötigt, Nokia bringt ein erstes Handy auf dem Markt, mit dem man Snake spielen kann. Aber: Die alles durchdringende Digitalisierung ist in diesen Entwicklungen bereits angelegt. Mit allem, was dazugehört: Dem aberwitzig schnellen Veränderungstempo. Der Perversion des Kapitalismus. Social Media als kommunikativer Jauchegrube. Und dem Menschen als armem Tier, das irgendwie versuchen muss, mit all dem mitzuhalten.

Der „Spiegel“ gönnt diesem „Albtraum im Alltag“ 1997 eine Titelgeschichte und entdeckt im Elektrofachmarkt „Videorekorder, die kaum einer bedienen kann“, „Waschmaschinen (…) so komplex, dass man ohne akademischen Grad seine Unterhosen nicht mehr sauber bekommt“, „Mikrowellen mit mehr Tasten als ein Taschenrechner“. Fazit: „Die Technik terrorisiert den Menschen, denn er ist kaum noch kompatibel.“

Wie gesagt, wir reden hier über Mikrowellen. Radiohead und ihr Songwriter Thom Yorke treffen die Entscheidung, den Puls des sich abzeichnenden Wandels in Songs umzuwandeln. Es gelingt ihnen mit Hilfe eines vordigitalen Ansatzes: Yorke sagt, er habe versucht, die Stimmung der Zeit handhabbar zu machen, indem er alles, was er sieht und hört, wie mit einer Polaroid-Kamera festhält. Nie das ganze Bild. Immer nur Ausschnitte. Fetzen. Momente. Slogans. Metaphern.

Dass sich aus diesen flüchtigen Blicken ein geschlossenes Album ergibt, liegt auch an den Texten. An der Begrifflichkeit der „Karma Police“, einer von Befindlichkeiten und Ideologien bestimmten Instanz, die jede oder jeden abstraft, der sich mit ihr anlegt. Kennt man, ne? „Paranoid Android“ stellt David Bowies Idee des Außerirdischen Ziggy, der in Gestalt eines Rockstars auf die Welt kommt, um von der Rettung zu erzählen, auf den Kopf: Hier ist der Mensch der Android, am Ende ruft er den Himmel an: „come on, rain down on me“.

„Fitter Happier“ ist die Bucketlist fürs Selbstoptimierungsprogramm. Und eine Zeile von „No Surprises“ hat sich in dieser Zeit der Terroranschläge und Kriege, des Populismus und der Pandemie zum Gebetsersatz entwickelt: „no alarms und no surprises, please“. Es ist eine spaßige Routine, Radiohead mit Witzen und Sprüchen abzukanzeln. Sie als überschätzte Band zu bezeichnen. Als seelenlos. Mathematisch. Nerdy. Und ihre Fans sowieso, diese Nymphobrainiacs! Was jedoch nicht geht: zu negieren, dass Radiohead 1997 Signale aus der Zukunft empfangen. OK COMPUTER ist kein Handbuch für das Überleben in der Hypermoderne, sondern eine poetische Abhandlung ihrer prägendsten Erscheinungsformen. Verbunden mit einer Botschaft, die Popmusik wie kaum eine andere Kunstform zu vermitteln in der Lage ist: Du bist nicht allein. Auch deshalb klingt OK COMPUTER trotz der dystopischen Themen nach einer wärmenden Fläche.

Das Album beginnt mit dem Song „Airbag“, der direkt etwas Neues in die Welt bringt. Im Eröffnungsriff klingt „A Day In The Life“ von den Beatles an, ein Vorbild für die Band im Studio. Dazu kommen eine kratzige E-Gitarre von Jonny Greenwood und ein Cello, die zuerst nebeneinander spielen, schließlich verschmelzen und in Ed O Briens digital verfremdeten Jingle-Jangle aufgehen. Das Schlagzeug von Philip Selway setzt ein und klingt wie ein Sample von DJ Shadow, der Bass von Colin Greenwood stößt spät hinzu, da singt Thom Yorke schon über ein altes Trauma, einen Autounfall, in den er zehn Jahre zuvor verwickelt war.

Was diesen Song und mit ihm das ganze folgende Album so herausragend macht: Auf dem Boden von Kosmischer Musik, Fusion-Jazz, Progressive Rock und Electronica entwickeln diese Songs genügend Schwung, um himmlische Refrains zu erschaffen. OK COMPUTER ist Chorus-Musik. Einige Stücke besitzen gleich mehrere. Das Stück „Let Down“ ist im Prinzip ein einziger Refrain, der sich im Verlauf immer weiter steigert. Nicht durch mehr Lärm. Sondern mit Hilfe gegenläufiger Gesänge, die dafür sorgen, dass sich von allen Seiten Stimmen erheben – Yorke-Surround. Inspiriert vom Refrain von R.E.M.s „Fall On Me“, da fließen die Stimmen ähnlich herrlich ineinander. Was Radiohead und ihrem Produzenten Nigel Godrich bereits im Studio vorschwebt: Ein Album aufzunehmen, das einen eigenen Kosmos konstruiert. Wie es den Beatles mit SGT. PEPPER’S und den Beach Boys mit PET SOUNDS gelungen war.

Dieser Anspruch ist 1997 – nach dem unfertigen Grunge-Britpop-Debüt-Hybrid PABLO HONEY und dem guten, aber nicht makellosen zweiten Album THE BENDS – sehr mutig. Als würde der Fußballclub aus Radioheads Heimatstadt, Oxford United, nach einem Überraschungsaufstieg in die Premier League direkt die Meisterschaft anvisieren. Aber Radiohead gelingt das Unterfangen. Was auch daran liegt, dass die Band ein großes Selbstbewusstsein zeigt. So hoch, dass Radiohead OK COMPUTER am Ende beinahe stilllegen. Auf den finalen Furor von „Climbing Up The Walls“ folgt zunächst „No Suprises“, dann „Lucky“, aufgenommen einige Monate zuvor für eine „War Child“-Benefiz-Compilation.

Die letzten fünfeinhalb Minuten gehören „The Tourist“, arrangiert als schleichender Dreivierteltakt: Wir alle sind nicht besser als die Tourist:innen, die von ihren Kreuzfahrtschiffen mit Bussen in die schönsten Städte gekarrt werden, um zwei Stunden lang durch die Historie zu hecheln. Die Welt will Tempo. Radiohead mahnen zum Bremsen. „Idiot, slow down…“ ANDRÉ BOSSE

Diese Liste im MUSIKEXPRESS 3/25 erschienen. Daran haben mitgearbeitet: Sophie Boche, André Boße, Christopher Hunold, Albert Koch, David Numberger, Jochen Overbeck, Martin Pfnür, Reiner Reitsamer, Stephan Rehm Rozanes, Frank Sawatzki, Annett Scheffel, Matthias Scherer, Uwe Schleifenbaum, Martin Schüler, Rebecca Spilker, Linus Volkmann, Thomas Winkler, Hella Wittenberg