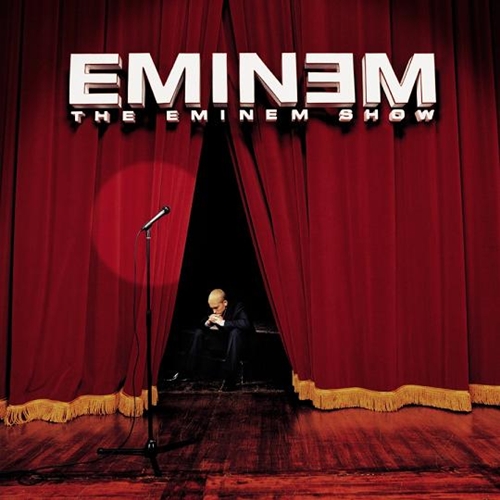

Eminem :: Die Platte des Monats: The Eminem Show

Dieser Mann verbreitet negative Energie. Wie sollte es auch anders sein? Bis heute gab’s für Eminem ja immer nur Haue. Früher auf Hinter- und Schulhöfen, „and now they sayin‘ I’m in trouble with the government. Im lovin it. I shovelled shit all my life. And now I’m dumpin it on“, singt er in „White America“. Und wenn der weiße Emporkömmling unterwegs in der Mission schwarzer Männer irgendetwas in seinem Leben gelernt hat, dann mindestens so auszuteilen wie er einzustecken weiß.

Auch auf THE EMINEM SHOW gereicht ihm dies zur künstlerischen Qualität. Mit dem wutschnaubenden Epilog „White America“ gelingt Eminem jedoch weit mehr als ein Monster-Punch (musikalisch eher bewährt like Bodycount). Wer Marshall Mathers einzig an dem „explicit“ (laut Langenscheidt ohnehin wünschenswert, weil: „deutlich, klar, ausdrücklich“) in seinen Lyrics festmacht, wird nie die wahre „Gefahr“ erkennen, die der vermeintliche Verführer tatsächlich verkörpert. Eminem ist, ja, ein Groß- und Schandmaul, das sich genüsslich im Schmutz vulgärer Sprache suhlt. Doch seine in meisterhaftem Flow vorgetragenen Tiraden würden nicht als toxisch gelten, würde Eminem in Anklagen wie eben „White America ‚ nicht auch unliebsame Wahrheiten an die – hoffentlich aufmerksamen – Kids bringen. „White America“ rechnet mit Moralisten, Zensoren und mit dem unbeeindruckt fröhliche Urstand‘ feiernden Rassismus ab, der dem weißen Rapper im US-Unterhaltungsgeschäft seinen Status als HipHop-Überstar und Elternfeind Nummer 1 überhaupt erst ermöglicht.

Vor Selbstüberschätzung ist Eminem trotz zuweiten beißender Ironie nicht gefeit. Doch er legt gerade in den fragwürdigen Texten privaten Inhalts auch die Wurzeln seiner Wut offen und räumt sogar sein Scheitern ein. Zum Beispiel in der Läuterung „Say Goodbye Hollywood“ in der er Demut gelobt und nicht zum letzten Mal auf diesem Album die Liebe zu seiner Tochter beteuert: „All I wanted was to give Hailie the live I never had.“ Eminem ist am angreifbarsten in seinen Gelüsten nach Rache. Etwa wenn er in dem unflätigen „Cleaning Out My Closet“ seiner Mutter wieder die hausgemachte Apokalypse wünscht, im Hörspiel „The Kiss (Skit)“ als gehörnter Ehemann zwischen Gangster-Coolness und Hysterie morden fährt und fast immer nur herabwürdigt, was er nicht versteht und was ihm Angst macht: das andere Geschlecht.

Da bliebe manches vielleicht besser ungesagt, man wünscht Eminem Maß und Ziel. Doch eines ist dieses Album ganz bestimmt nicht: Ursache für das Übel, das „suburban kids“ plagt und/oder anrichten. THE EMINEM SHOW bildet als authentisches, hervorragendes – also fatales – Rap-Album eine Wirklichkeit ab, in der sich Menschen den Luxus politischer Correctness nicht leisten können, weil eine dergestalt verharmloste Sprache in einer Welt, in der es „pc“ faktisch nicht gibt, auch nicht funktioniert. Und so zeigt THE EMINEM SHOW auch: Dieser Marshall Mathers kann auch als Schallplatten-Millionär nicht aus seiner Haut.

Vom Schicksal zur Musik: Dr. Dre hat seinem Schützling auf THE EMINEM SHOW wieder Vehikel auf den Leib geschneidert, die spartanisch wie atmosphärisch Marshall Mathers‘ Monologe in einige Hits verwandeln. Erfahrungsgemäß macht das dann den größten Spaß, wenn Dre nicht zu sehr mit den Zutaten spart, bunt und absurd beschallt den Slim Shady quaken lässt – wie in „Square Dance‘, „Without Me“ und dem staubtrockenen Rap-Gipfeltreffen der beiden: „Say What You Say“. Zwischendurch entfährt es Eminem aber auch arg dramatisch bis kitschig, in „HailiesSong‘ zum Beispiel gerät die erneute Zuneigungsbekundung an die Tochter gar schauderhaft gefühlig. „Told you, I can’t sing“, singt Eminem am Schluss und zeigt sich hier wenigstens einsichtig. Nun, wenn mit dem Töchterchen die Zukunft endlich wieder lebenswert erscheint, soll’s uns recht sein.

www.eminem.com

Mehr News und Stories