Stranglers in Island

Auf der neuen Welle läßt sich’s gut schwimmen. Die Stranglers etwa, mit einer halben Million bislang verkaufter Alben ganz vorn im Geschäft, können das gescheffelte Geld längst mit vollen Händen wieder zum Fenster hinauswerfen. Genauer gesagt ihre Firma United Artists, deren liebstes Plattenkind sie (neben Gerry Rafferty) derzeit sind. Gemeinsam erdachter Promotion-Gag: Eröffnung der 78er Europatournee auf Island. Natürlich wurde gleich eine halbe Hundertschaft Gruppen-, Plattenfirmen- und Presseleute auf die dünnbesiedelte Insel geflogen das Equipment kam eigens aus den USA. Ich hatte das zugegebenermaßen etwas zwiespältige Vergnügen, dieser polaren Demonstration von Umsatzstärke beizuwohnen. Wo die Stranglers umsetzen, zeigte der angereiste Schreibertreck: Ein Dutzend Kollegen kam aus England, vier kamen aus Holland, ich als einziger aus der BRD.

Island ist noch trostloser, Du als es sich die mitteleuropäische Phantasie ausmalen kann. Vom Inselflughafen Keflavik nach Reykjavik sind es 40 Kilometer. Auf der einen Seite das Meer, auf der anderen bis zum bergigen Horizont nichts als Felsen und Lavaschutt. Kein einziger Baum, kein einziger Strauch. Gelegentlich nur tauchen vereinzelte Holzhäuser in der Mondlandschaft auf. Sie sind giftgrün und knallrot gestrichen, als wollten ihre Bewohner ein optisches Gegengewicht schaffen zur graubraunen Endlosigkeit um sich herum. Die Hauptstadt macht auch gerade keinen heimeligen Eindruck: ein verstreuter Häuserhaufen mit vielleicht 80.000 Einwohnern. Am Rand steht die Sporthalle. Den Abend drauf werden sich hier zwei Prozent der Inselbevölkerung versammeln.

Zuvor allerdings durchmessen Gruppe und Anhang das übliche Dickicht vorwiegend kulinarischer Belustigungen. Eine alkoholgeschwängerte Konferenz mit der Inselpresse versackt rasch in Dissonanzen: die Würger profilieren sich als arrogante Rüpel, den radebrechenden Lokalreportern fallen keine Fragen ein, und dann gibt’s Stunk mit einem englischen Kollegen, der sich früher mal erdreistet hatte, Übles über die Stranglers zu mutmaßen: er geht, bevor’s handgreiflich wird. Mit Interviews haben die Vier eh nicht viel im Sinn: Jean-Jaques Burnel und Dave Greenfield sind vornehmlich mit ihren englischen Freundinnen, Hugh Cornwell mit seinem blonden Inselgroupie und Jet Black mit seiner Ginflasche beschäftigt. Was weiter kaum schlimm ist: daß Hugh ein böser Chauvinist ist, wissen wir längst, auch, daß Organist Greenfield immer noch behauptet, nie zuvor die Doors gehört zu haben. Woher die Anstöße zu den aktuellen Lyrics stammen, macht schließlich schon ein flüchtiger Blick auf die Texte der neuen LP ersichtlich (siehe auch Longplayers): es sind Reminiszenzen der letzten Tourneen und Promotionsreisen durch Skandinavien, die USA und Japan.

Übler Gag

In den Staaten, wo sie im März für vier Wochen vornehmlich östliche Industriereviere heimsuchen, hatten sie vornehmlich in kleineren Clubs gastiert. Man könne sich dort zu Tode spielen, bevor man bekannt würde, meint die Gruppe, ist aber trotzdem wenig glücklich über einen vielbeachteten Werbegag, den ihr US-Management ausgeheckt hatte: die Stranglers hätten einen Gig in Los Angeles platzen lassen, beteten die Schlagzeilen nach, weil in jenen Tagen dort ein leibhaftiger Würger bereits ein Dutzend Frauen vom Leben zum Tod befördert hatte.,,Reichlich abgeschmackt“, ist der einhellige Kommentar. Das geplante Konzert war sowieso frei erfunden.

Viel Fusel

Das Konzert in Reykjavik hingegen ist echt, ganz Island schon seit Tagen aus dem Häuschen. Die sechs Tageszeitungen behandeln die Würger-Visite wie einen Staatsbesuch, räumen ihrer Ankunft und jedem ihrer Schritte und Tritte Titel- und Sonderseiten ein. Was Wunder, wenn man weiß, welcher internationale Rock-Act die Insel zuletzt bereist hat: Slade. Und zwar 1974.

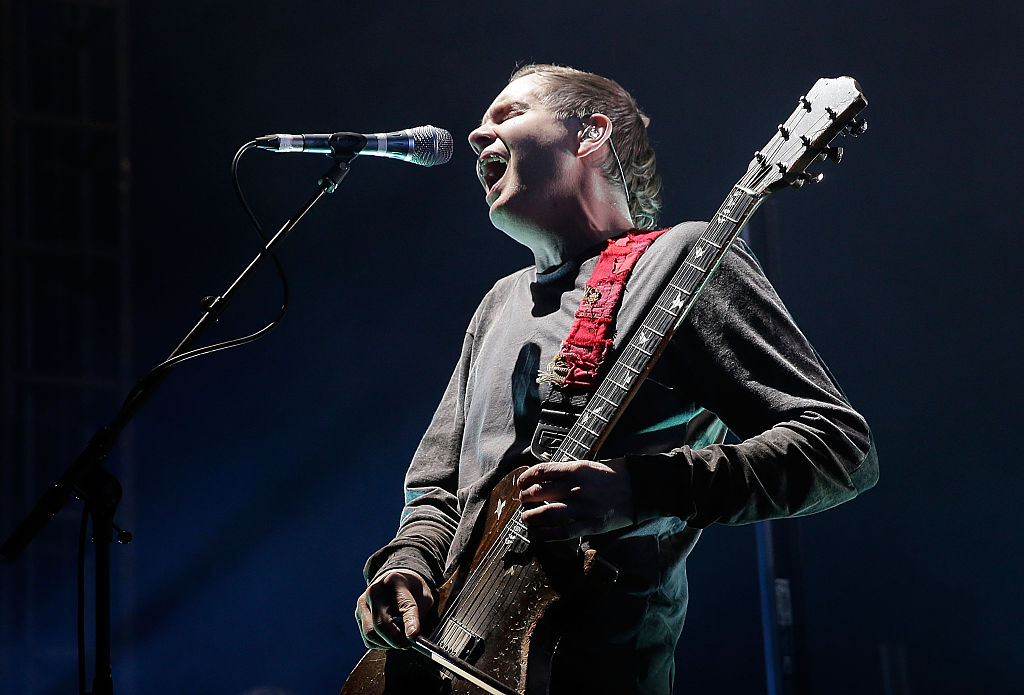

Klar, daß die Sporthalle fast aus den Nähten platzt: die gesamte Inseljugend hat sich so scheint’s versammelt, ganze Scharen davon regelrechte Kinder noch. Jeder zweite ist sturztrunken. Schließlich ist Bier in Island verboten und Schnaps kaum erschwinglich: was ich nicht darf, macht mich erst scharf. Es ist jedoch nicht nur der Fusel, der die 4-500 ihren lokalen Rock-Act „Poker“ mehr feiern läßt als die britannische Attraktion: denn was dann schließlich von der Bühne rüberkommt, ist viel schlechter Sound, aggressive Monotonie und wenig klare Musikkonturen.-Von den 15 regulären Titeln sind eigentlich nur „Hanging Around“ und die Paradenummer „Down In The Sewer“ wirklich ausgezeichnet – der Rest hat für ungeübte Ohren wenig Erinnerungswert. Pogo hat sich desgleichen noch nicht bis zum Polarkreis herumgesprochen: in den ersten Reihen der von acht strammen Inselpolizisten bewachten Bühne tanzt man Ringelreihen. Oder versucht es zumindest im schwitzenden Gedränge.

Ringelreihen

Als die Stranglers die Bühne räumen, versickert der eher höfliche Applaus im Nu, die Show scheint gelaufen. Die Herren von der Plattenfirma gucken verlegen. Doch dann besinnen sich die restlichen Alkoholleichen darauf, daß man für 20 Mark Eintrittsgeld eigentlich auch noch eine Zugabe erwarten kann. Die nochmals davongekommenen Würger gehen kein Risiko mehr ein: „Five Minutes“, ein wiederum überzeugendes „Peaches“ und „Toiler“ werden in einem Stück serviert. Die Frontmänner sind mittlerweile halbnackt: Hugh Cornwell hat Trenchcoat und T-Shirt ausgezogen, Jean-Jaques Burnel Lederdress und Netzhemd.

Müder Act

Ich muß ehrlich gestehen, daß ich den rockdürstigen Kids ein – dezent ausgedrückt – musikalischeres Konzert gewünscht hätte. Von einem Klubauftritt des letzten Jahres her hatte ich die Stranglers jedenfalls in besserer Erinnerung. Vielleicht lag auch viel Enttäuschung darin begründet, daß die Gruppe für große Hallen einfach nicht taugt, zuviel an Atmosphäre und Direktheit verloren geht, auch an jenen spritzigen Effekten, die ihre Platten immer wieder auszeichnen. Was man dagegen in Reykjavik live sehen konnte, war kaum mehr als ein durchschnittlicher Rock-Act. Allerdings einer, der sich hervorragend zu promoten versteht.