„“Papa is a Rolling Stone“

Lennon, Marley, Zappa, Dylan, Iglesias - es kann nur einen geben? Stimmt nicht ganz. Auch Rock-Legenden haben Kinder, und manchmal wollen die Kinder in die Fußstapfen der berühmten Eltern treten. Oft ist dann die Katastrophe vorprogrammiert.

Julian Lennon ist 32. Julian Lennon ist am Ende. Zerbrochen am Ruhm eines Mannes, der er so gerne selbst gewesen wäre – John Lennon. Im Klartext: Vater John hat -— ungewollt und posthum —- das Leben seines ältesten Sohns zerstört. Vor rund zwölf Jahren begann die Karriere des damals gerade 20jährigen Lennon Junior recht verheißungsvoll mit dem Debütalbum ‚Valotte‘. Dann beging Julian einen entscheidenden Fehler: er machte es den Medien leicht, ihn ins Kreuzfeuer der Kritik zu nehmen. Nicht nur, daß seine Stimme und seine Art, Songs zu komponieren, der seines Daddys bis aufs I-Tüpfelchen glich, Julian erwog auch noch öffentlich, bei einem möglichen Beatles-Revival Johns Rolle einzunehmen. Erwartungsgemäß hagelte es bitteren Spott für den berühmten Sohnemann.

Julian trafen solche Vorwürfe schwer. Er floh von London nach Los Angeles und spielte drei weitere Alben ein, von denen sich jedes noch ein bißchen schlechter als der Vorgänger verkaufte. Alle klangen sie „typisch Lennon“ – aber eben nach Julian, nicht nach John. Dem Filius ging sowohl das Talent als auch das Charisma seines Vaters ab. Aus Trost schüttete er sich literweise seinen Lieblingsbourbon Jack Daniel’s in die Kehle und betäubte sich mit massenhaft Drogen jeglicher Art.

John Lennon war meist das einzige, was Julian im Kopf herumging“, erzählt eine gute Freundin von Lennon Junior. „Aber eigentlich ist das logisch, denn John verließ Julians Mutter, als der noch ganz klein war. Und als er mit 13 oder 14 zum ersten Mal Kontakt zu diesem Idol John Lennon hatte, wurde der ermordet. Seitdem hat Julian sich auf die Suche nach dem ‚Phänomen John Lennon‘ gemacht. Klar, daß so eine Existenz einen über kurz oder lang ganz schön – na, sagen wir mal — merkwürdig werden läßt.“

Letztes Lebenszeichen des eigentlich schüchternen Berufsjugendlichen: ein Interview mit der britischen Zeitschrift ‚Hello!‘ im Dezember 1995. Anlaß: Der 15. Todestag seines Vaters John. Darin verrät Julian, neben vielen anderen peinlich-privaten Details aus dem Leben eines Beruf-Sohns, daß er ‚Free As A Bird‘ für einen schönen Song hält und es ihn zu Tränen rührt, wenn er dabei Johns Stimme hört.

Ist Julian Lennon nur ein trauriges Einzelbeispiel für das verkorkste Abziehbild seines Erzeugers, der mit der Legendenbildung um den berühmten Vater partout nicht klarkommt? Keineswegs! Das Showbusiness ist voll mit Kindern von Rock’n’Roll-Legenden, die selbst gerne Rock’n’Roll-Legenden wären um dann an diesem Anspruch zu scheitern. In diesem Anspruch liegt die Tragik, das große alte Drama ums Erwachsenwerden und die Suche nach der eigenen Identität. Herr Oedipus läßt freundlich grüßen, jedenfalls: Ein gefundenes Fressen für sensationsgeile Medien. Wobei deren Interesse ganz selten der Arbeit dieser Nachwuchs-Künstler mit den klangvollen Namen gilt, sondern meist nur ihrer Herkunft.

Der amerikanische Psychologe Michael Ingram befaßt sich mit den oft schwierigen Beziehungen zwischen berühmten Eltern und deren Kindern. „Viele von uns glauben, der Name und Einfluß der Stars hilft deren Kindern in ihrer Karriere“, erklärt Ingram, „und bis zu einem gewissen Grad stimmt das auch oft. Türen öffnen sich leichter, wenn ein Lennon Jr. oder Dylan Jr. bei der Plattenfirma anklopft. Aber der Druck, der dann auf dem Nachwuchs lastet, ist ungleich höher als bei Normalsterblichen. „Nur wenige können diesem Druck standhalten, viele zerbrechen daran. Nur selten gelingt es Eltern wie Nachwuchs, gleichberechtigte Karrieren ins Rollen zu bringen. Nur selten sind sich Vater und Kind in diesem Business so einig wie Steven „Aerosmith“ Tyler und Tochter Liv: „Wir haben dieselbe Hosengröße“, bekannte Steven jüngst, „und tauschen deshalb gern mal unsere Jeans aus. Sowas verbindet.“

Beispiel: Jakob Dylan. Der hübsche Schlaks mit den schrecklich melancholischen Augen hätte es garantiert leichter im Leben gehabt, hätte er sich in Zimmerman umbenannt und den Beruf eines Handlungsreisenden oder Verwaltungsangestellten ergriffen. Aber nein, der 26jährige wollte unbedingt Songwriter werden. Wie sein Vater Bob. „Mit 18“, erinnert sich Sohn Jakob, „habe ich meine erste Nummer geschrieben. Sie war furchtbar schlecht, klar aber, daß ich fortan nichts anderes mehr tun konnte. Songs zu schreiben ist für mich pure Magie.“ Und sicherlich auch Bewältigung der familiären Beziehung.

Jakob gründete ein Jahr später das Quintett Wallflowers, das soeben die zweite CD ‚Bringing Down the Horse‘ auf den Markt gebracht hat. Das Debüt ‚Wallflowers‘ bekam durch die Bank höchstes Kritikerlob, verkaufte aber so gut wie nichts. „Liegt wohl an meinem Vater“, entschuldigt Jakob verdrossen den fehlenden Erfolg, „der ist nunmal ein Genie und jetzt erwarten die Leute von mir ähnlich Geniales. Aber ich bin schließlich noch ein Twen.“

Jakob klingt nicht nur wie sein weltberühmter Vater, sondern er sieht Bob auch zum Verwechseln ähnlich und tritt damit -— ob er’s will oder nicht —- in die Fußstapfen eines Rock-Gottes. Eine immense Bürde und vielleicht nicht der bestmögliche Einstieg in die gnadenlose Rock’n‘ Roll-Maschinerie. „Ich will nicht von meiner Herkunft profitieren“, sagt Jakob traurig. Wirklich? Warum nimmt er dann nicht den wahren Namen des berühmten Vaters Zimmerman an, sondern nennt sich ‚Dylan‘. „So steht’s schließlich in meinem Paß“, mault er trotzig. Und Vater Bob? Der hüllt sich derweil in Schweigen über die Karriereversuche des Sprößlings.

Noch weniger Anteilnahme als Dylan Junior bekam Jeff Buckley von seinem legendären Erzeuger. Denn Tim, der unruhige Geist in Werk wie im Leben, verließ Jeffs Mutter, als der Kleine gerade mal zwei Jahre alt war. Weitere sechs Jahre später war der geniale Wanderer zwischen Jazz, Blues, Folk und experimenteller Improvisation tot – gestorben an einer Überdosis Heroin.

Buckley Junior, ein schmächtiges Bürschchen mit wirrem Haar und verlorenem, weit in die Ferne gerichtetem Blick kommt ins Grübeln: „Mein Vater, mit dem habe ich nun gar nichts zu tun. Ich kenne noch nicht mal seine Lieder sonderlich gut. Seine Musik befremdet mich eher, als daß sie mich inspiriert.“ Jeff Buckley ist 29 und will partout „nicht der Sohn meines Vaters“ sein. Aber jedermann spricht ihn logischerweise auf seinen Erzeuger an, der zu Lebzeiten fast völlig verkannt war und heute als einer der begabtesten Singer/Songwriter des Amerikas der Nachkriegszeit gilt.

„Der ständige Vergleich mit einer übermächtigen Vaterfigur ist schon für normale Familienbeziehungen schwierig genug“, meint Psychologe Ingram. „Wenn dann auch noch gegen eine Legende — einen Über-Vater im wahrsten Sinn — angekämpft werden muß, können selbst starke Egos zerbrechen.“

Jeff will mit seinem Vater nichts zu tun haben und hat doch dessen Talent geerbt – das Talent, Lieder gegen jegliche Trends und Hörgewohnheiten zu schreiben, wie sein Debütalbum ‚Grace‘ aus dem Jahr 1994 bewiesen hat. Selbst die innere Unruhe hat Jeff von Daddy: 17ährig verließ der „wurzellose und ewige Tramp“ sein Elternhaus in Südkalifornien und machte sich über den Umweg Hollywood auf den Weg zur Lower East Side von New York, wo er bis heute lebt. Nur mit Heroin, dem Gift, das ihm den Vater nahm, hat er bislang noch keine Erfahrungen gemacht. „Ich stehe unter dem Dauereinfluß natureigener Drogen. Schätze, auch das ist der Erbmasse meines Vaters zuzuschreiben…“

Ebenfalls unter dem Bann der natureigenen Droge steht Ziggy Marley, Filius des großen Bob und damit des Nationalheiligen von Jamaika. „Ich brauche“, witzelt der heute 28jährige, „nie in meinem Leben an einem Joint zu ziehen, um high zu werden. Ich bin von Natur aus stoned.“ Ziggy hat es zwar bis heute nicht geschafft, eine Reggae-Ikone wie sein Vater zu werden – aber er hat das Zeug dazu. Reggae ist für den mittleren der drei Kinder von Bob und Rita Marley weit mehr als „nur“ Musik. Das hat er auf vier bislang veröffentlichten Alben bewiesen. Alben, die sich perfekt in die Tradition des experimentierfreudigen Vaters einreihen – wenngleich ihnen natürlich das Charisma des Originals abgeht.

Trotzdem: der Sohn hat — aus eigener Kraft — eine Fanschar hinter sich gestellt, die den Vater ehrt und den Sohn für dessen Leistung bewundert. Vielleicht liegt dieser Erfolg am Verhältnis Vater/Sohn. „Bob hat mich sein Leben lang ermutigt, Musik zu machen“, sagt Ziggy, „einfach indem er mich ständig damit konfrontierte. Und manches Mal, als ich noch ein Kind war, nahm er mich auf seinen Schoß und sagte: ‚Komm, sing etwas für mich‘, während er auf der Gitarre dazu spielte. Das Ziel meines Vaters war es, Inspiration von überall her zu bekommen, etwa von Gott oder der Rastafari-Kultur. Und diese Inspiration hat er gebündelt und an sein Volk weitergegeben. Somit auch an mich. Seit Bobs Tod stehe ich in der Pflicht, diesen Anspruch weiterzuverfolgen.“

Drei Sprößlinge, die sich seit Jahren im wildwuchernden Kreativ-Dschungel durchzusetzen versuchen, hat auch Bürgerschreck Frank Zappa der Nachwelt hinterlassen. Seine drei Kinder sind weit vom Genius des Herrn Papa entfernt. Doch im intakten Elternhaus wurde die Kreativität der Kinder gefördert.

Tochter Moon Unit ist Schauspielerin, während es der 26jährige Dweezil und sein fünf Jahre jüngerer Bruder Ahmet mit der Musik versuchen – bislang allerdings eher weniger erfolgreich. Anno ’93 veröffentlichten die beiden freundlichen jungen Rabauken ein gemeinsames Projekt unter dem Bandnamen 2. Resultat war die bestenfalls mäßig geglückte CD ‚Shampoo Hörn‘. Die gemeinsamen (extrem chaotischen) MTV-Auftritte gehörten aber zwischenzeitlich zu den Klassikern des Musikkanals in den USA. Deutsche

„Spaßmacher“ wie Stefan Raab und Konsorten könnten sich da ein Scheibchen abschneiden.

Alle drei Zappa-Kinder verschrieben sich der Kunst, „weil“, wie Ahmet sich erinnert, „Daddy uns ständig damit konfrontierte. Frank wollte, daß wir uns kreativ austoben und hat uns in diese Richtung gelenkt. Und ich denke, diesen Job hat er ziemlich gut hingekriegt.“

Von soviel Harmonie in der heilen Künstler-Familie können die meisten Junioren von Rock’n’Roll-Heroen nur träumen. Genie ist nicht selten gleichzusetzen mit Egozentrik, was soviel bedeutet wie: Die lebenden Legenden setzen zwar bei jeder sich bietenden Gelegenheit Nachwuchs in die Welt, kümmern sich danach aber häufig wieder um die Karriere. Die Kids können dann sehen, wie sie mit den Folgen dieser vertrackten Situation zurechtkommen.

„Die Schwierigkeit berühmter Kinder besteht zu einem großen Teil auch in ihrer eigenen Erwartungshaltung“, erklärt Pat Maslansky, Presseagentin in Los Angeles, zu deren Kunden einige berühmte Hollywood-Clans gehören. „Selbst sehr talentierte Kinder fühlen sich den großen Eltern gegenüber als minderwertig.“ Daß es bislang keiner aus dem Rock-Nachwuchs geschafft hat, sich vom übermächtigen Schatten der Erzeuger zu lösen, sieht sie Hollywood-typisch gelassen. „Alte Schauspieler-Dynastien wie die Fondas oder die Barrymores sind die Aristokratie der Stars und kennen diese Problematik seit vielen Generationen. Und selbst heute gibt’s da noch genügend Tragödien. Aber wenn Mick Jagger erst mal Urgroßvater ist, werden sich die Konflikte der Rock’n’Roll Kids eher alleine regeln.“

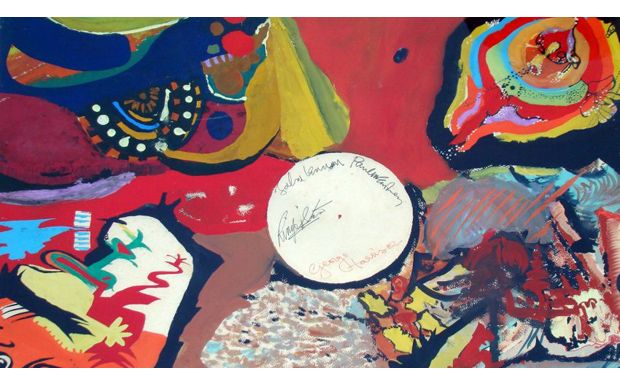

Noch sind wir nicht soweit. Nehmen wir nur die Beatles: neun Nachkommen haben die „Fab Four“ bis heute insgesamt gezeugt. Wobei es allein die McCartney-Sprößlinge Mary, Stella und James geschafft haben, sich weitgehend aus dem grellen Licht der Öffentlichkeit wie auch vom Rock’n‘ Roll-Biz fernzuhalten. Auch George Harrisons Tochter Dhani hat nach einigen (eher unspektakulären) Drogenexperimenten während ihrer Teenagerzeit deutlichen Abstand vom Show-Biz genommen.

Im Gegensatz zum gemeinsamen Sohn von John und Yoko, Sean Ono Lennon. Er hat, wie Insider hinter vorgehaltener Hand raunen, ein extrem großes Identifikationsproblem und kann sich vom Schatten der Mutter nicht lösen. Kurz: Sean soll ein totales Muttersöhnchen sein. Ein Gerücht, das das vor kurzem erschienene gemeinsame Album ‚Rising‘ nicht eben widerlegt. Im Interview mit dem US-Nachrichtenmagazin ‚Newsweek‘ bekannte Sean: „Ich betrachte ‚Rising‘ als eine Kooperation der Liebe. Die Ballade von Sean & Yoko.“

Ganz schlimm hat es allerdings die Ringo Starr-Kinder Zak, Lee und Jason Starkey erwischt. Der 28jährige Jason ist arbeitslos, der zwei Jahre ältere Zak hat bis vor kurzem für seinen Vater in der erfolglosen ‚All Starr Band‘ getrommelt und Tochter Lee wurde in erster Linie bekannt wegen der gewaltigen Mengen Tequila, die sie auf ihren wilden Sauf-Parties vernichten konnte.

Im vergangenen Jahr wurde Lee ein gefährlicher Hirntumor entfernt, ihre Mutter starb an Leukämie. „Es war ein schreckliches Jahr“, gestand sie dem englischen Klatschblatt ‚Daily Mirror‘. Seit ihrer Operation tritt Lee mit Sex & Drugs etwas kürzer. Von Rock & Roll darf keine Rede sein, ihre Zukunft als Schauspielerin, von der sie nach zwei Oldsmobile-Fernsehspots zusammen mit Daddy träumte, umschreibt sie selbst als „bestenfalls vollkommen ungewiß“. Auch die Rolling Stones haben jugendliche Leichen im Keller.

Zum Beispiel Marion Richards, 1969 geboren und ältester Sohn von Keith aus dessen Beziehung mit dem Ex-Model Anita Pallenberg. Marion wuchs mehr oder weniger bei Rolling Stones-Tourneen auf, studierte später Kunst an der New Yorker ‚Parsons School Of Design‘ und wohnt bis heute in Daddys riesigem Appartement in New Yorks Lower East Side. Zwar beteuerte Keith im Dezember 1993, daß er „das perfekte Anti-Vorbild“ sei. „Durch mich“, so Keith, „wissen sie, was sie tun dürfen und was nicht. Marion etwa weiß mehr über Drogen als ich. Und er nimmt keine.“ Mag sein. Dennoch ist Marion seit Beendigung seines Studiums arbeitslos und darauf angewiesen, monatlich auf Daddys wohldotierten Scheck zu warten.

Für Karis Hunt — auch sie Bezieherin einer monatlichen 2000-Dollar-Appanage aus der bekannt engen Tasche Mick Jaggers — sieht die Existenz etwas freundlicher aus. Denn die 26jährige schokoladenfarbene Schönheit ist das Ergebnis einer heftigen und vielpublizierten Romanze zwischen Mick Jagger und der Soul-Sängerin Marsha Hunt im Sommer des Jahres 1969.

Nachdem die finanziellen Probleme zwischen Jagger und Karis seit zwei Jahren im Lot sind, herrscht auch zwischen Vater und Tochter ein eher entspannter Umgangston. „In den letzten Jahren“, erzählt Karis, „war ich oft bei Jerry und Mick zu Besuch. Meine Ma muß das manchmal geängstigt haben. Sie hatte ja nur mich. Aber es war ihr immer wichtig, daß ich mich nicht alleine fühlte.“ Die hübsche Karis träumt zwar immer noch von einer Model- oder Schauspielkarriere, steht aber dank Marshas fester Hand mit beiden Beinen auf dem Londoner Boden und lernt „was Anständiges“.

Ähnlich harmonisch ist das Verhältnis von Chef-Neurotiker und Ex-Beach Boy Brian Wilson und seinen beiden Töchtern Carnie und Wendy. Das war beileibe nicht immer so. Noch zu Beginn der 90er Jahre jammerten die Wilson-Schwestern, daß Daddy seine ganze Liebe den Drogen anstatt ihnen zukommen ließ. Damals brachten die heute 28jährige Carnie und ihre zwei Jahre jüngere Schwester zusammen mit Chynna Phillips, (ebenfalls Prominenten-Kind aus der Ehe des Mamas & Papas-Sängers Jon Phillips) unter dem Namen Wilson Phillips zwei Girl-Pop-Alben auf den Markt. Die Alben verkauften sich ordentlich, aber der von den Mädchen erwartete Superstar-Status blieb aus. Sie trennten sich enttäuscht. Damit scheint sich auch das Blatt in der ‚Die Töchter des Brian‘-Beziehung gehörig gewendet zu haben: Noch in diesem Jahr will Daddy Wilson ein Album mit Wendy und Carnie einspielen. „Mindestens einmal im Jahr habe ich ihn gefragt, ob er mit uns zusammenarbeiten will, doch immer meinte Brian, er sei noch nicht bereit“, sagt Carnie Wilson. „Nun ist endlich Bewegung in die Sache gekommen.“ Und auch Brian selbst bestätigte jüngst in einem Interview mit dem ‚Billboard‘-Magazin: „Ja, ich will gemeinsame Sache mit meinen Töchtern machen.“ Späte Reue eines nie präsenten Vaters, der sein Leben so genial wie egozentrisch verbrachte.

Überhaupt scheint es, daß die 90er Jahre die Dekade der Versöhnung zwischen Alt-Rock’n’Rollern und ihren inzwischen häufig erwachsenen Kids zumindest in einigen Familien einläutet: Softie Donovan Leitch (‚Atlantis‘, ‚Mellow Yellow‘) ließ sich bei seinem jüngsten Album ‚Universe Am I‘, das im Spätherbst erscheinen soll, nicht nur von Produzent Rick Rubin helfen, sondern auch seinen Sohnemann, der – wie sonst? – ebenfalls Donovan heißt, singen. Donovan Leitch Jr. wiederum ist Sänger einer Glam-Rock-Band namens Nancy Boy, von deren Fähigkeiten sein alter Herr in jedem Interview schwärmt.

Vaterstolz auch bei Ur-Blueser John Lee Hooker, der gerne die Werbetrommel für das zweite Album seiner Tochter Zakia rührt, das ebenfalls im Spätherbst auf den Markt kommen wird. Und selbst Alt-Schmachter Julio Iglesias ließ sich inzwischen dazu herab, das Debütalbum seines 20jährigen Filius Enrique mit ein paar wohlwollenden Sätzen im amerikanischen ‚People‘-Magazin zu würdigen. Mit Erfolg: ‚Enrique Iglesias‘ hat sich in den Latin-Charts bis auf Platz 3 vorgekämpft und hält sich seit etlichen Wochen in der hochoffiziellen amerikanischen ‚Billboard‘-Hitparade in den Top 100 auf. Und Julio? Der nimmt den neugewonnenen Ruhm seines Zweitältesten Sohnes gelassen: „Solange ich die besseren Mädchen als er abkriege“, sagt er, „habe ich kein Problem mit seinem neuen Job.“

Solch augenzweinkernde Idylle ist immer noch die Ausnahme zwischen den Damen und Herren Rock-Legenden und ihren Sprößlingen. Ansonsten stehen meist Gefühls-Crashs und emotionales Tohuwabohu im Vordergrund. Oder aber das große Chaos, das sich in Wohlgefallen auflöst. Bestes Beispiel: Liv Tyler und ihr Vater Steven, seines Zeichens Sänger der Rock’n’Roll-Urgesteine Aerosmith. Liv ist Ergebnis der so heftigen wie kurzen Liasion zwischen dem früheren Model Bebe Buell und dem Aerosmith-Shouter. Die Wiedervereinigung der beiden verlief äußerst kurios. Während der Schwangerschaft bemerkte Bebe Stevens Heroinabhängigkeit. Prompt ließ sie ihn sitzen und wandte sich einem anderen Mucker zu, Glam-Rocker Todd Rundgren. „Ich hoffte“, gestand Bebe der amerikanischen Illustrierten ‚Details‘, „daß Liv dadurch unter günstigeren Umständen aufwachsen könnte. Steven gaben damals, Ende der 70er Jahre, selbst seine engsten Freunde höchstens noch 24 Monate.“ Kurioses Ergebnis: bis zu ihrem 14. Lebensjahr glaubte Liv, Rundgren sei ihr Vater. Steven Tyler überstand seine schlimmste Krise und traf — wie’s der Zufall will — seine Tochter ausgerechnet bei einem Todd Rundgren- Konzert. „Ich sah ihn“, erinnert sich Tochter Liv, „und wußte sofort, so wie der aussieht, muß er mein Vater sein.“ Der Rest ist Geschichte. Für Daddy war es nurmehr eine Frage der Zeit, bis die „beiden lebenshungrigen Verrückten“ (O-Ton Vati) ein gemeinsames Projekt in die Wege leiten würden. Siehe da: die Tylers drehten vor zwei Jahren das Video zum Aerosmith-Song ‚Crying‘.

Zunächst jedoch kurbelte der attraktive Teenie-Wirbelwind in Eigenregie ihre Karriere als Model und Schauspielerin an. Mit beachtlichem Erfolg: Für Mode-Macher ist der Name Liv Tyler inzwischen ein Begriff, im Herbst kommt ihr vierter Film ‚Stealing Beauty‘ in die deutschen Kinos, gedreht vom italienischen Skandal-Regisseur Bernardo Bertolucci, indem sich die 18jährige Liv um betuchte britische Pensionäre „kümmert“, die ihren Lebensabend in der Toskana verbringen.

Die Co-Operation zwischen Vater und Tochter sieht keine der beiden Parteien für beendet. „Ich bin“, gestand Liv stolz in ‚Details‘, „mein Leben lang von Rock’n’Roll umgeben gewesen. Also werde ich irgendwann auch mal Musik machen. Warum dann nicht mit Steven? Er ist für mich nunmal der Größte!“ Und Daddy meint dazu nur: „Sie hat ein Talent für alles. Warum also nicht auch für Rock-Musik. Schließlich ist sie meine Tochter!“

In deutschen Landen schwelt der Generationenkonflikt im musikalisehen Elternhaus auf wesentlich kleinerer (Erfolgs)-Flamme. Florian Dauner, 25jähriger Nachkomme des bedeutenden Jazz-Pianisten Wolfgang Dauner, verdient sich seine Brötchen als Live-Drummer bei den Fantastischen 4. „Meine Leidenschaft“, bekennt er, „gehört eigentlich dem Jazz, doch leben kann ich davon nicht.“ Mit dem Jazz-Trio ‚Inside Looking Out‘ brachte er gerade das erste Album ‚Super Jazz‘ heraus. Vater Wolfgang steht den musikalischen Ambitionen des Sprößlings positiv gegenüber. „Er mag unsere Sachen, vor allem ihre HipHop-Lastigkeit“, erzählt Dauner Junior grinsend. „Für ihn ist HipHop der Jazz der 90er Jahre.“ Nicht genug der Harmonie: die beiden Stuttgarter planen ein Vater/Sohn-Projekt: „Eine Platte“, schwärmt Florian, „auf der nur mein Vater und ich zu hören sein werden.“

Bei Stockhausens (dem berühmte Vater Karlheinz und den Halbbrüdern Simon und Markus) sieht es so aus: Markus, 39 und damit ältester Sohn des gefeierten Kölner Komponisten, tritt seit über 20 Jahren mit seinem Vater auf. „Aber wenn wir zusammenarbeiten“, erklärt Markus, „gibt er klar den Ton an, ich bin Interpret, er ist Komponist.“

Als Simon und Markus mit ihrem letzten gemeinsamen Album ‚Clown‘ eine der schönsten Jazz-Platten dieses Jahres veröffentlicht hatten, konnten sie ihren Vater nicht sonderlich begeistern. „Aber immerhin“, sagt Markus Stockhausen, „hört er sich die Sachen an, wenn auch nur zur Information. Jazz ernstnehmen ist nicht seine Sache.“

„Den berühmten Namen der Eltern zu tragen“, resümiert Psychologe Ingram, „ist fast ein Kains-Mal. Zwar sind die Einstiegschancen größer als bei Otto Normalkünstler, aber die überwiegende Zahl der Erben scheitert.“ Ringo Starrs arg gebeutelter Sohn Zak bringt es einfacher auf den Punkt: „Es ist viel gemütlicher, in der Vorhölle zu leben, als der Sohn eines Beatle zu sein.“