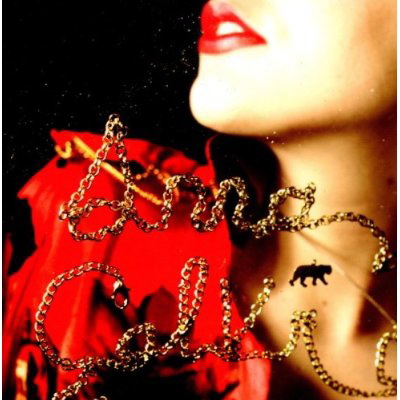

Anna Calvi

Anna Calvi

Domino/Good To Go VÖ: 14. Januar 2011

Das britische Fräuleinwunder und kein Ende.

Brian Eno ist unbestritten ein Mann, dessen Meinung man respektiert. Allein schon deshalb, weil man von ihm selten ein öffentliches Lob hört. Zurzeit ist das anders. Im Augenblick kann er sich vor Begeisterung nicht mehr einkriegen. Der Grund ist Anna Calvi, die er mal eben für das größte Ding seit Patti Smith hält. Patti Smith, richtig gelesen. Und Eno ist keineswegs einziger Fürsprecher der Newcomerin. Nick Cave hatte sie im Vorprogramm der jüngsten Grinderman-Shows spielen lassen. Rob Ellis, langjähriger Weggefährte von PJ Harvey, hat ihr Debütalbum produziert. Dass sich die beiden Herren für Anna Calvi interessieren, ist kein Wunder.

Die Dame fühlt sich von der düsteren Seite des Lebens angezogen, verarbeitet Probleme mit tiefenpsychologischer Schärfe und hat mit ihren beiden Begleitern Mally Harpaz an Gitarre/Harmonium/Perkussion und Daniel Maiden-Wood am Schlagzeug Leute gefunden, die alle Brüche mitmachen und die Reise über alle Höhen und Tiefen meistern. In „Suzanne And I“ fahren die Komplizen schwere Trommelschläge auf, was Anna Calvi dazu animiert, richtig aus sich herauszugehen. Es ist der Siouxsie-Moment des Albums. „The First Kiss“ erinnert an die inneren Zwiegespräche von Morrissey, wenn der mal wieder bei der Annäherung ans andere Geschlecht verzweifelt. Nach diesem romantischen Moment überkommt Calvi die Lust auf Luzifer. „The devil will come“, prognostiziert sie in einer gespenstischen Ballade, von der man nicht denken muss, dass sie zum Gang in die Gruft verleitet. Zumal mit „Blackout“ trotz des Titels wieder Licht in die Angelegenheit kommt.

Es ist ein echter Popsong mit einem Refrain, der an die Musik von Chrissie Hynde erinnert. Nun ist Anna Calvi aber keine Amerikanerin aus Akron, sondern eine Engländerin mit italienischen Eltern. Das hört man am kräftigen Gesang, mit dem die in der Welt der Oper offenbar sehr firme Chanteuse Kontakt zum stimmlichen Volumen einer Maria Callas aufnimmt. Die Filmmusik aus dem Hause Ennio Morricone schimmert durch, wenn Orchesteransätze und Gitarren-Twang ins Spiel kommen. In „Love Won’t Be Leaving“ spürt man eine Spannung, die man aus Western-Filmen kennt. In diesem Stück steckt auch ein euphorischer Unterton, der sich gerade am Ende des Albums sehr gut macht (viel zu wenige Alben haben ein richtig durchdachtes Finale, aber das nur am Rande). Man kann durchaus verstehen, warum Herr Eno hier Gefühle bekommt. Diese Londonerin empfiehlt sich schon im ersten Anlauf als Spezialistin für Drama und Nervenkitzel. Und südländisches Temperament gibt es obendrauf.