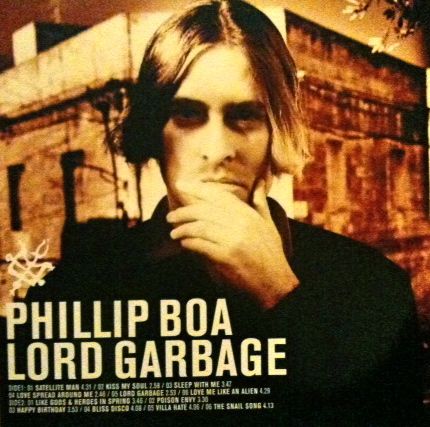

Phillip Boa

Wenn bei Boa in Dortmung das Telefon klingelt, meldet er sich mit .David Bowie“, manchmal auch mit .Roger Daltrey*. Beim nächsten Schizo-Blitz grüßt Boa Ice T.-mäßig mit dem Rappergruß, sein teutonisches Grüblergesichl behält er dabei auf. Wenn nun diese vier kleinen Boas zusammen eine Platte machen, kann eigentlich nur eines dabei herauskommen: eine kranke Musik für ein krankes Volk. Schon wieder ein vorschnelles Urteil, dem sich der aus den Avantgarde-Kinderschuhen längst herausgewachsene Schrägtöner nicht stellen muß. Boa trägt jetzt andere, größere Treter, mit BOAPHENIA zieht er sich endgültig die Popstar-Schuhe an. Sie drücken noch nicht, sind aber auch nicht erheblich zu groß. Die Voraussetzungen für den Sprung nach oben hat er sich selbst geschaffen: Boa und sein seelischer Bodenanker Pia haben richtig Singen gelernt, Boa läßt seine Ohrwürmer-Songs leben, statt sie wie früher aus Angst vor dem eigenen Hit-Potential mitwillig zu zerschlagen. Produzent Tony Visconti schliff, sich auf die Arbeit mit Bolan und Bowie besinnend, fünf von Boas elf neuen Rohdiamanten zu Pop-Diademen von bleibendem Wert — komplex, schillernd und harmonisch. Auch der Rapper-Gruß ist ihm zu verzeihen, werden die harten Rock-Gitarrenriffs doch von einem gnadenlosen Dance-Beat durch dos komplette Album getrieben, der aber stets von einem konkurrierenden Polka-Bass auf grundsolide Tanz-Beine aus deutschen Landen gestellt wird. Ein Boa für das ganze Volk ist er dennoch nicht geworden, denn auch BOAPHENIA würde, als Supermarkt-Berieselung eingesetzt, die AL-Dl-Umsätze blitzschnell in den Keller fahren lassen. Keine Platte für Billigheimer, eher für anspruchsvolle Kunden gutsortierter Pop-Fachgeschäfte.

Mehr News und Stories