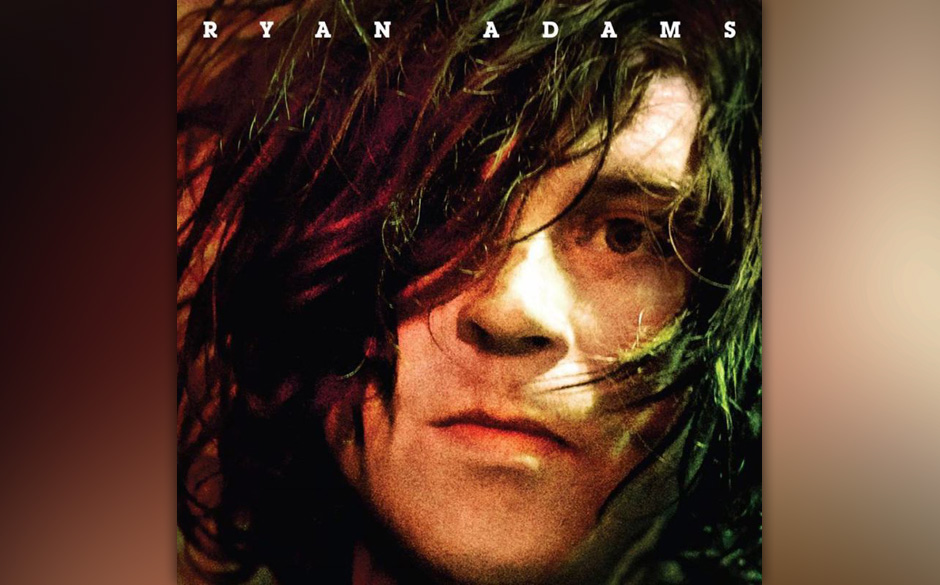

Ryan Adams

Ryan Adams

Nonesuch/WarnerColumbia/Sony Music

Stadion-Rock, aber intim: Wenn die Corporate-Gitarren traurig heulen.

Warum Johnny Depp seit „Fluch der Karibik“ (2003) keinen guten Film mehr gedreht hat, ist eine durchaus berechtigte Frage für einen Schauspieler seines Kalibers. Für die jüngsten Verfehlungen hat er immerhin eine Ausrede: Er musste mit Ryan Adams einen ziemlich guten Song aufnehmen.

Und dass ebendieser Ryan Adams, der seit 2000 beinahe jedes Jahr eine oder auch mal zwei Platten gemacht hat, drei Jahre lang keine neue Musik veröffentlichte, hat ebenfalls seine Gründe: Der Sänger leidet an der Menière-Krankheit, einer chronischen Erkrankung des Innenohrs, die zu Schwindelanfällen und Hörverlust führen kann.

Völlig untätig war er dennoch nicht: Eine mit Eagles-Produzent Glyn Johns aufgenommene LP verwarf Adams komplett. „Lahme Erwachsenenscheiße“ sei das gewesen. Und wie klingt dann RYAN ADAMS, sein 14. Studioalbum? Es ist kein Kontrastprogramm zum verworfenen, also weder schnell noch jugendlich. Dafür fokussierter als zuletzt auf ASHES & FIRE, mit einem oft sehnsüchtigen Blick auf das Vergangene, halb Verflossene.

Adams senkt sich in den sonst selten grazilen Spagat aus Midtempo, fast Tom-Petty-haftem-Gesang („Gimme Something Good“) und Stadionrock-Momenten mit schamlosen Corporate-Gitarren („Feels Like Fire“, feat. Captain Jack Sparrow). Dass das trotzdem so seltsam intim rüberkommt, verdankt sich Ryan Adams’ Talent, das Kleine groß herauszustellen und das Große klein zu fahren. Kings Of Leon, are you listening?