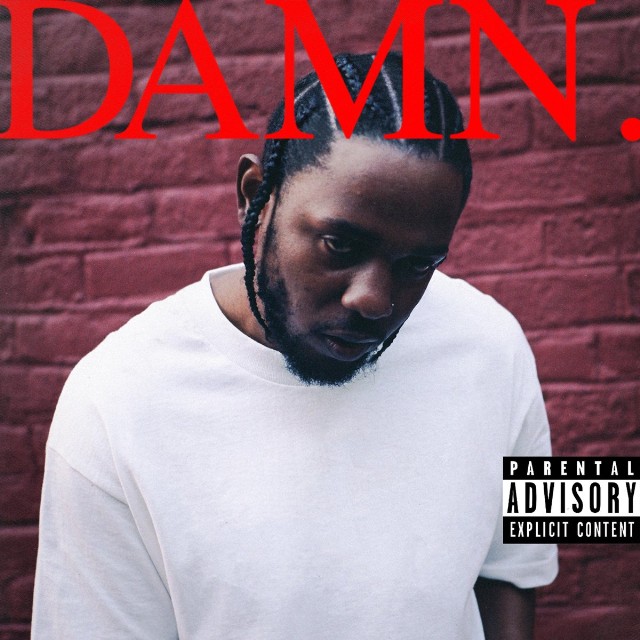

Kendrick Lamar

DAMN.

Top Dawg/Aftermath/Interscope

Nachdem er mit TO PIMP A BUTTERFLY die Erde beben ließ, widmet sich Kendrick Lamar auf seinem neuen Album der Religion – in kurzen, jazzfreien HipHop-Songs.

Kendrick Lamars zwei Jahre altes Meisterwerk TO PIMP A BUTTERFLY beginnt mit einem Sample des jamaikanischen Reggae-Sängers Boris Gardiner: „Who will deny that you and I and every nigger is a star?“ Diese Zeilen – im Übrigen auch die ersten Worte im Film „Moonlight“ – waren ein symbolträchtiger Einstieg in ein gesellschaftlich so wichtiges Album, das die Probleme und Hoffnungen der afroamerikanischen Bevölkerung der USA in ein großes Jazz-Rap-Manifest verpackte und der „Black Lives Matter“-Bewegung die Protesthymne „Alright“ beschert hat.

Auf DAMN. klingt das alles etwas anders: „Last LP I tried to lift the black artists. But it’s a difference between black artists and whack artists“, rappt Lamar in „Elements“ und macht damit deutlich, worum es ihm auf diesem Album nicht geht. Zwar enthält DAMN. genügend Seitenhiebe in Richtung Trump-Regierung und ist auch sonst ganz und gar nicht unpolitisch. Doch Kendricks Kommentare bilden nicht mehr den konzeptionellen Überbau. Es geht hier vielmehr um seine eigenen kleinen Kämpfe, seine Versuchungen und nicht zuletzt immer wieder um seinen Glauben. Dass er fürs Erste keinen Versuch unternimmt, ein so epochales Album wie TO PIMP A BUTTERFLY mit einem ähnlichen Werk zu überbieten, ist auch ein Zeichen von Stärke: Er muss es gar nicht, um der Beste seines Fachs zu bleiben.

Diesen Wandel vollzieht Lamar auch auf musikalischer Ebene. DAMN. markiert eine Rückkehr in jene klassischen HipHop-Gefilde, in denen er nach SECTION.80 nur sporadisch unterwegs war. Künstler wie Kamasi Washington, Thundercat, Kaytranada, BadBadNotGood und sogar James Blake mögen zwar in den Credits auftauchen, beeinflussen das Geschehen aber so gut wie nicht. Das Beat-Spektrum auf DAMN. reicht von geradezu Death-Grips-artiger Aggression in der zweiten Hälfte von „DNA“ bis zu einem sanften, leicht schiefen Schunkelblues namens „Pride“. Doch das Zentrum bilden grundsätzlich trockene, um nicht zu sagen: unspektakuläre Trap-Beats, die den Fokus auf das rücken, was Lamar zu sagen hat.

Selbst die prominentesten Gäste auf dem Album, U2, werden in „XXX“ Zeugen einer herausragenden zweiteiligen Suite über Waffengewalt, ohne dass Bono mehr als eine Bridge singen darf. Was für abendfüllende Gespräche er mit Kendrick über Religion und Weltgeschehen geführt haben dürfte, kann man sich ausmalen. Auf dem Song halten sich die Iren jedoch bedeckt und überlassen die erste Hälfte einem furios heulenden Mike-WiLL-Made-It-Beat, um im zweiten Teil ein eher zaghaftes Instrumental beizusteuern.

Als Bonos Stimme dann, leicht auf Lo-Fi getrimmt, von einem Amerika als „sound of drum and bass“ säuselt, fühlt man sich tatsächlich in eine Zeit versetzt, als U2 noch die Größten waren, wenn es darum ging, die spirituelle Seite dieses Landes zu besingen. Lamar wertet seine Interpretation dieses Phänomens mit der richtigen Prise U2 auf, ohne die Legenden dabei unnötig alt aussehen zu lassen (Aufpassen, Paul und Kanye!). Dass ihm selbst dieses Kunststück gelingt, zeigt, was für ein kompletter Musiker Lamar in den letzten Jahren geworden ist.