‚Die Clubszene ist ziemlich dröge‘

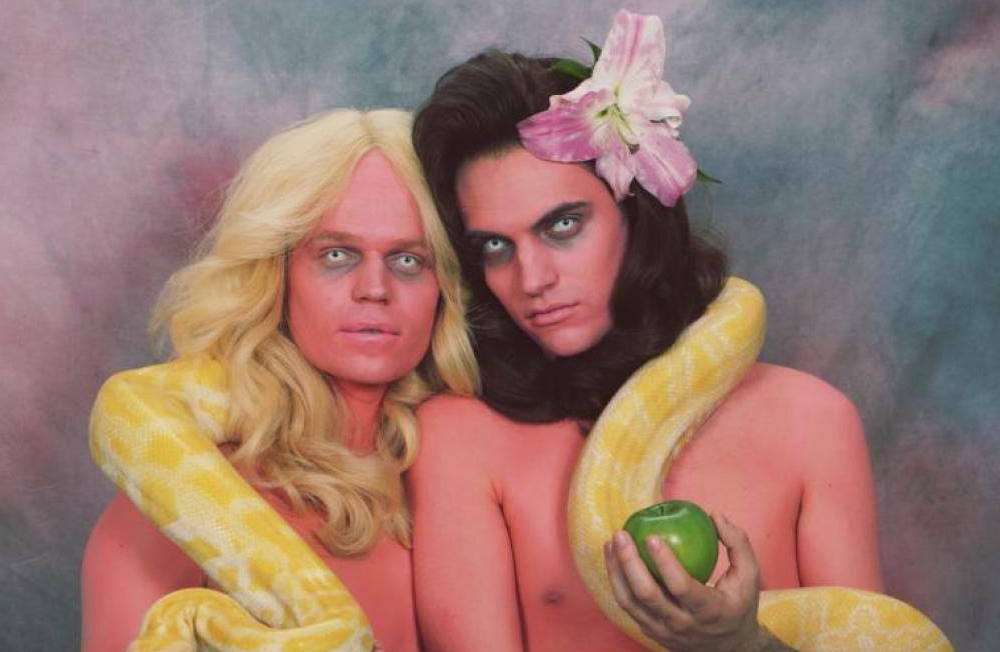

Von dem Club in die Hochkultur und wieder zurück - Brandt Brauer Frick beweisen mit ihrem neuen Album MIAMI erneut, dass sich diese beiden Welten vereinen lassen. Wir haben sie in ihrem Neuköllner Studio zum Interview getroffen.

Wir treffen Paul Frick, Jan Brauer und Daniel Brandt in ihrem Studio in Berlin-Neukölln. Draußen tobt der Schneesturm, drinnen ist es heimelig warm, und die drei Jungs, die sonst in Hemd und Krawatte auftreten, tragen heute gemütliche Kapuzenpullover. Wir haben uns mit ihnen über angestaubten Jazz, die Zukunft des Techno und ihr neues Album MIAMI unterhalten. Dafür haben sie sich Unterstützung bei internationalen Größen wie Jamie Lidell und Om’Mas Keith, der auch als Produzent bei Frank Oceans Album „Channel Orange“ dabei war, geholt.

Musikexpress.de: Bei all dem Equipment hier in Eurem Studio: Welche Instrumente habt Ihr auf Eurem Album MIAMI verwendet?

Paul Frick: Hauptsächlich Flügel, Drums, Synthesizer, den E-Bass und zum Teil auch irgendwelche Objekte, auf denen wir rumgeklopft haben.

Welche Objekte?

Paul: Zum Beispiel die Heizung, Koffer, Pizzakartons. Der Flügel wurde auf ganz viele verschiedene Arten verwendet. Teils für die Perkussion, teils haben wir den Klang verfremdet, indem wir mit den Händen in die Seiten gegriffen haben. Es waren insgesamt 18 Musiker am neuen Album beteiligt, die Lieder und Ideen kamen natürlich von uns.

Wie stark wurden die einzelnen Komponenten modifiziert?

Daniel Brandt: Wir haben teilweise richtig lange Takes aufgenommen, die wir dann unverändert, auch mit Fehlern, verwendet haben. Wir haben aber auch einzelne Klang-Fragmente verwendet, die dann überall dort eingesetzt worden sind, wo es gepasst hat.

Neukölln ist nicht Miami. Warum dieser Titel?

Jan Brauer: Für uns steht MIAMI für die Absurdität des vielen Herumkommens. Man erlebt viel mehr, als man verarbeiten kann. Miami ist für uns ein Ort des Scheins, wo alles blinkt, glitzert und schön ist, wo die Leute aber gar nicht merken, dass die Apokalypse bevorsteht.

Welche Rolle haben Eure Gastsänger und -sängerinnen bei der Entstehung der Stücke gespielt?

Daniel: Jamie Lidell hat zum Beispiel Song-Skizzen von uns bekommen, die wir dann hin- und her geschickt haben, bis der Song fertig war. Wir hatten aber Vorfeld schon einen Themen-Kosmos zusammengestellt. Bei Om’Mas Keith war das anders – wir haben ihm auch ein Stück geschickt, von dem wir ihm jedoch gesagt haben, dass es noch nicht fertig ist. Drei Monate später, als wir schon gar nicht mehr daran geglaubt haben, dass er sich noch meldet, hat er uns dann einfach so ein fertiges Stück zurückgeschickt.

Und?

Daniel: Das Stück war einfach super geil. Wir dachten: „Wow, jetzt ergibt das plötzlich alles Sinn!“ Wir mussten daran nicht mehr viel machen. Om’Mas Keith hat nicht nur gesungen, er hat auch ein paar Synthesizer, Claps und Atemgeräusche daraufgespielt.

Auf Tour geht Om’Mas Keith mit Euch auch.

Jan: Ja, er ist ebenfalls ein Weltklasse-Percussionist. Er bringt sogar seine Flöte mit! Aber da müssen wir, glaube ich, nochmal mit ihm reden, ob er das darf.

Paul, Du hast Komposition studiert. Elektronische Musik war da vermutlich kein Thema. Würde sie kanonisiert werden, was hätte das für Auswirkungen auf die elektronische Musik?

Paul: Ich bin mir nicht sicher, ob elektronische Musik irgendwann mal kanonisiert werden wird. Aber bei mir im Studium gab’s nix mit Techno. Und ich war auch der Einzige, der sich dafür interessiert hat. Das war für mich exotisch.

Daniel: Wobei ja elektronische Musik zu Beginn absolut avantgardistisch war und nur in diesem hochkulturellen Kreis gemacht wurde.

Paul: Techno ist eine sehr demokratische Musik, das ist ja gerade das Besondere daran. Jeder hat Zugang zu den Mitteln, um es selber zu machen.

Daniel: Aber dass jetzt an der Musikhochschule statt eines Instruments Computermusik gelehrt wird, finde ich nicht sinnvoll. Techno ist aus Maschinen entstanden, die einfach so verfügbar sind. Bei einem Klavierstudium geht es um das Beherrschen des Instruments, bei Techno geht es erst mal nur um die Idee.

Paul: Es ist auch wichtig, sich diese Naivität zu erhalten. Man sieht das am Jazz. Natürlich gibt es noch vereinzelt interessanten Jazz, aber dass man einen Musikstil derart studieren kann, heißt gleichzeitig, dass er angestaubt ist.

Es bestünde also die Gefahr, dass der Techno, wenn er an den Hochschulen Einzug halten würde, in seiner Struktur erstarrt?

Jan: Wenn es ein Technostudium geben würde, dann wäre das bloß eine gute Ausrede für Technomacher macht, tatsächlich zu studieren. Aber ob das so gut ist? Der Sinn der ganzen Geschichte ist doch, dass man seine Musik alleine hinkriegt. Und wenn das wegfällt, frage ich mich, ob das überhaupt noch funktioniert.

Und heute gibt es keinen Jazz, der funktioniert und nicht angestaubt und bieder ist?

Paul: Eine überhaupt nicht biedere Jazz-Platte ist „The Golden Age of Apocalypse“ von Thundercat. Vereinzelt gibt es noch interessanten Jazz. Das Neuartige und Frische, das den Jazz gegen Ende der sechziger Jahre ausmachte, hat sich aber meist nicht wieder eingestellt.

Jan: Schon wie die Musik heutzutage dargeboten wird… Der echte Jazz-Club, wo alle betrunken rumhängen und den Jazz richtig erleben… Das ist so, als ob bei Sven-Väth-Konzerten alle an kleinen Tischchen sitzen und applaudieren würden. Ein Großteil der Jazz-Szene ist sehr konservativ – zu konservativ, als dass da noch etwas passieren könnte. Und der richtige Avantgarde-Jazz ist halt auch schon in die Jahre gekommen.

Paul: Bei Techno-Musik denke ich auch häufig an Jazz, gerade bei den alten Detroit-Sachen. Als ob Techno ein Teil des Jazz-Kosmos wäre.

Instrumente wie etwa das Saxophon habt Ihr früher bewusst ausgeschlossen, um die Assoziation mit dem Jazz zu vermeiden.

Daniel: Zum Teil geschah das auch aus der Not heraus, dass wir gar nicht so viele Instrumente auf einmal auf die Bühne bringen konnten.

Paul: Wir haben aber schon versucht, ein paar zu offensichtliche Klischees zu vermeiden, wie etwa die Kontrabässe, die im klassischen House oft für die Bass-Line verwendet werden – beispielsweise bei St. Germain oder Jazz-House-Projekten. Das war uns zu abgegriffen.

Ihr spielt naturgemäß viel in Clubs. Welche Beziehung habt Ihr zur Clubkultur?

Paul: Unsere ersten Gigs waren ausschließlich in Clubs. Am Anfang war das für uns auch eine ästhetische Referenz. Unsere Stücke waren immer so aufgebaut, dass sie sich mixen lassen. Mit der Zeit haben wir uns mehr als Band begriffen, aber wir sind auch alle DJs. Wir veranstalten zum Beispiel eine Partyreihe, den „Brandt Brauer Frick Club“, und betreiben ein kleines Label namens „The Gym“. Vielleicht wollen wir aber auch, dass sich die Clubszene für verschiedene Tempi und Stile öffnet. Wir können zwar froh sein, dass es diese Clubkultur hierzulande überhaupt gibt, aber sie kann teilweise auch ziemlich dröge und langweilig werden.

Das Motiv des Clubs wird also immer wieder aufgegriffen?

Paul: Wenn man den Club als sozialen Raum sieht, wird er immer spannend bleiben. Zum Teil gibt es die konkrete Realität der Clubszene, die manchmal ein bisschen langweilig wird. Wenn man in Berlin wohnt, hat man sich längst daran gewöhnt, dass ein Club so oder so zu sein hat. Aber die Utopie, was ein Club alles sein könnte, was dort zwischen Leuten passiert und wie offen ein Konzept sein könnte, die ist sehr wichtig. Dass man sich zum Beispiel einen Ort ausdenkt, wie wir „Miami“ für unser Album. So gesehen machen wir erst recht Clubmusik.

Jan: (lacht) Wenn die Clubs anders wären, als sie es sind, ja, wenn sie überhaupt keine Clubs wären – dann machen wir Clubmusik!

MIAMI von Brandt Brauer Frick ist am 8. März 2013 erschienen.