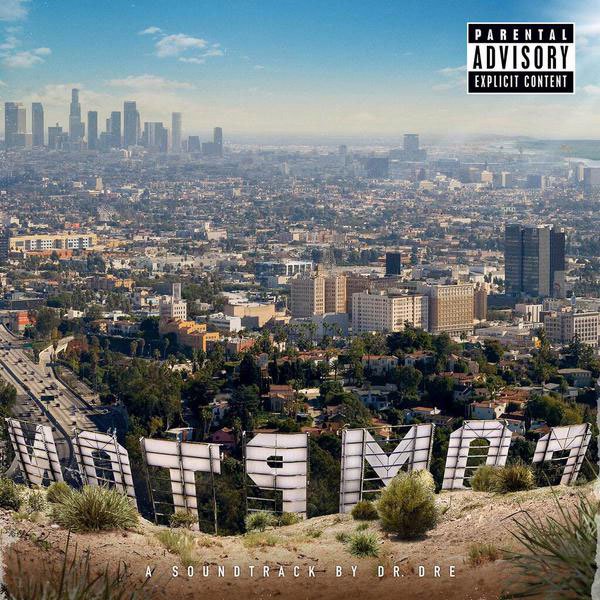

Dr. Dre

COMPTON

Aftermath/Interscope

Dr. Dre hält sich: Seine Rückkehr als HipHop-Märchenonkel ist besser, als wir alle ahnen konnten.

Dr. Dre hätte dieses Album in keinerlei Hinsicht nötig gehabt. Kopfhörer-Imperium und Streaming-Service haben ihn einerseits zum Businessmogul gemacht, halten andererseits auch seinen Ruf als HipHop-Übermensch aufrecht – was nicht jeder behaupten kann, der seit 22 Jahren kein gelungenes Album unter eigenem Namen veröffentlicht hat. Und gerade aus dieser speziellen Lage heraus gelingt ihm das eigentliche Kunststück: Dre, ein halbes Jahrhundert alt, eine knappe Milliarde Dollar schwer, per Du mit den weißen Technik-Nerds aus Cupertino, kriegt es irgendwie hin, diese Rückkehr zu den eigenen Wurzeln nicht heuchlerisch wirken zu lassen.

Klar, ein gewisses Maß an Protzerei und Started-from-the-Bottom-Mentalität muss sein, doch Dre wird vor allem seiner Rolle als Talent-Scout gerecht: So gehören die ersten Worte auf COMPTON keinem Weltstar, sondern einem Niemand namens King Mez, der gerade Laufen gelernt hat, als Dre und Snoop Dogg 1992 mit THE CHRONIC den Hip-Hop revolutionierten.

Soundtechnisch hat sich Dre im Übrigen von seinen Großtaten entfernt: Die Beats sind geschmeidig, funky, bis in den leisesten Beckenschlag quicklebendig, aber weit entfernt von den schlecht gealterten Synthies von 2001, weit entfernt vom hervorragend gealterten, klassischen G-Funk von THE CHRONIC.

COMPTON klingt erstaunlich gegenwärtig, das Kendrick-Lamar-Feature „Genocide“ hätte zum Beispiel auch auf dessen letztes Album gepasst. Für den Höhepunkt sorgt allerdings ein anderer Gaststar: Snoop Dogg klingt auf dem Gitarrenriff von „One Shot One Kill“ so ausdrucksstark wie lange nicht. Die Compton Natives Ice Cube und The Game wissen ebenfalls zu überzeugen, im Gegensatz zu Eminem, dessen aufgesetzte Wut in „Medicine Man“ fehl am Platz wirkt und das entspannte Gleichgewicht der Platte stört.