Dr. Feelgood

In den Pubs, den witzigen englischen Pinten, züchtet die britische Szene seit etwa zwei Jahren unter dem Begriff ,JPub-Rock" neue Rock-Pflänzchen heran, um ihren stark verwilderten und vermoderten Garten wieder auf Hochglanz zu bringen. "Pub-Rock" ist kein musikalischer Stil, sondern der (jeweils individuell verschiedene) Rock, der in diesen Pubs gespielt wird.

Viele der Bands, die 1973 dafür sorgten, daß dieser Begriff entstehen konnte, gibt es heute nicht mehr. Daß bei der Unmenge von Gruppen, die es von überall her in die Londoner Kneipen zieht, ab und zu mal ein Fang getätigt wird, ist doch selbstverständlich. Für das Gros dieser hoffnungsvollen, idealistisch angehauchten „Pub-Rock“Vertreter hat sich, seit sie aus der Provinz in die Metropole hogen, jedoch nichts oder zumindest nicht sehr viel geändert. Ihr einziger Vorteil ist der einer unbezahlbaren Live-Routine – die bitteren Erfahrungen, die man sammelt, wenn man wochenlang mit demselben Repertoire, in denselben Pubs vor denselben Leuten spielt!

Einige, die den Sprung weg von den reinen Pub-Konzerten geschafft haben, sind die Kursaal Flyers, Ace, Kokomo, Ducks de Luxe, Brinsley Schwarz (die sich trotzdem kürzlich auflösten) und Dr. Feelgood, um den es hier eigentlich gehen soll.

DIE VIER FEELGOODS

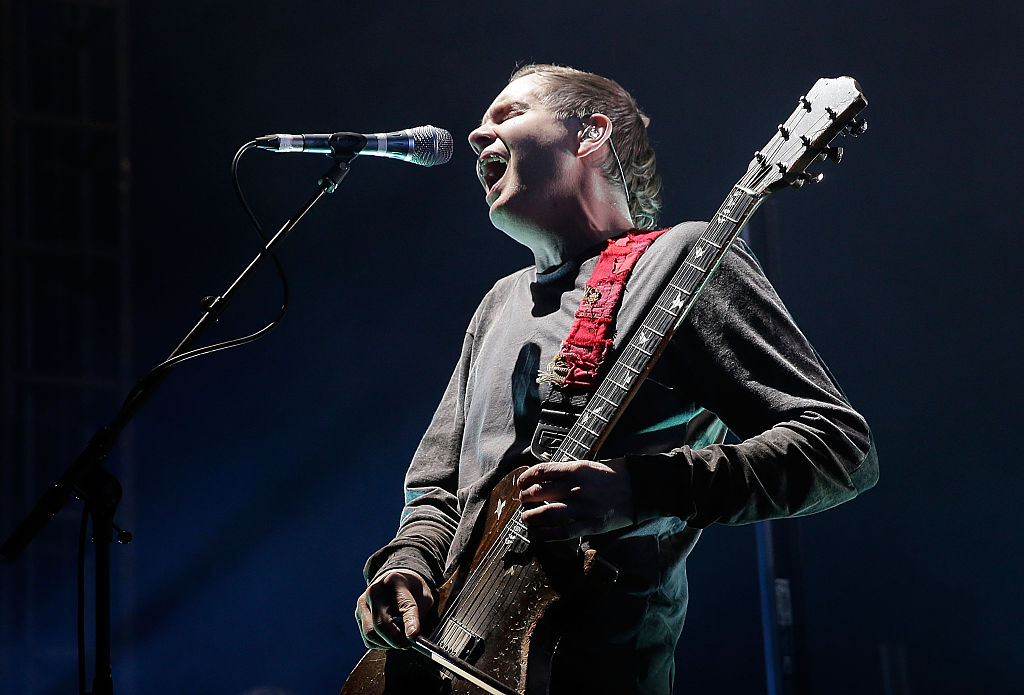

Dr. Feelgood besteht aus vier Musikern. Jeder von ihnen wurde mit einem genau konzipierten Image ausgestattet, von dem er sich, wenn er klug ist, so wenig wie möglich entfernt. Wilco Johnson (Komponist, Chef und Gitarrist) mimt den aggressiven, dämonischen Typ aus „Clockwork Orange“, Sänger Lee Brilleaux sieht aus wie ein Brian Ferry der untersten Arbeiterklasse und benimmt sich auf der Bühne, als würde er jeden Moment in eine üble Schlägerei verwickelt. Das Image von Bassist Sparko (John Sparks) besteht darin, keines zu haben und nur einen soliden Bass zu zupfen. Und schließlich ist da „The Big Figure“ (John Martin), der an einen heruntergekommenen Tanzmusiker erinnert, der alles mitgemacht und gesehen hat, sich überall auskennt und nun in einer Rock’n’Roll-Band wie eine Maschine auf seine Felle eindrischt.

OIL CITY ISLAND

Sie stammen aus Canvey Island in Essex, einer Gegend, deren Landschaftsbild von den Bohrtürmen und Öltankern in der Nähe bestimmt wird. Wenn man sich ihr erstes Album-Cover ansieht, weiß man, es geht: Alles ist grau, windig, öde und kalt. Und gerade zum Trotz, vielleicht auch aus Gewöhnung, bleiben sie ihrem Eiland treu, siedeln nicht nach London um und nennen ihr Management überdeutlich Oil City Promotions. In Interviews wird fortwährend eine Art Kult um die Bewohner von Canvey Island heraufbeschworen, aber selbst davon dürfte ein nicht geringer Anteil zum Image gehören. („Wer bei uns nicht Boxer werden kann, hat nur noch die Möglichkeit hochzukommen, wenn er Rockmusiker wird!“) Ein bis in’s Kleinste geplantes und vollkommenes Image also. Und obwohl die Musik der Feelgoods nicht aufgesetzt oder marktgerecht wirkt, paßt selbst sie sich spielend in’s Konzept ein:

DIE MUSIK

Sie lassen nämlich aggressiven Rock’n’Roll, Blues und R&B-Nummern der frühen 60er Jahre durch ihre Verstärker dröhnen.

Und das mit einem Erfolg, daß ihnen die gesamte englische Kritikerschar, nostalgisch verklärt und national besessen wie sie nun mal sind, jubelnd zu Füßen liegt. Stücke von Bo Diddley und John Lee Hooker gehören ebenso selbstverständlich in ihr Repertoire wie der Leiber/Stoller-Klassiker „Riot In Cell Block No. 9“ oder „Rolling And Tumbling“ von Muddy Waters. Ihre selbstgestrickten Nummern unterscheiden sich kaum merklich von denen der frühen Yardbirds, Who oder Rolling Stones. Und nicht zuletzt erzählen sie jedem, der’s wissen will, daß sie nichts von aufgesetzten Gitarren, Soundgags und sonstigen Studioraffinessen halten. Ihre Stücke werden in einem Aufguß „live auf Band gespielt und damit hat sich’s!!

DIE VORBILDER

Wer aber bei all dieser überraschenden Neo-London-Blues-Schwemme erwartet hat, daß gerade Bands wie die Stones oder die Yardbirds auf die Newcomer entscheidenden Einfluß ausgeübt hätten, wird sich bei den Feelgoods erstaunt an den Kopf fassen: Wücos Gitarren-Hero ist nicht etwa Keith Richard, sondern Mick Green, der vor über zehn Jahren bei „Johnny Kid And The Pirates“ die Saiten anschlug. Und für Lee, den eingefleischten BluÄ-Fanatiker, zählt eine weiße Stimme (mit Ausnahme von Jerry Lee Lewis vielleicht) ohnehin nicht. Für ihn ist Little Walter einfach der Größte! Die Voraussetzungen, unter denen die Feelgoods dem Erfolg nachjagen, sind durchaus mit den Verhältnissen zu vergleichen, unter denen 1963 die „alte Garde“ erste Lorbeeren erntete.

ERSTE GEHVERSUCHE Anfangs nahm freilich keiner der Vier die Gruppe sonderlich ernst. Wilco war Lehrer und hatte 1967 beschlossen, seine Gitarre unter’m Bett zu verstauen, weil er keine geeignete Band fand. Da blieb sie auch bis ’71. Lee zog mit Sparko durchs Land und die beiden spielten mitunter selbst in Altersheimen und auf Hochzeiten. Zuerst hießen sie Fix, dann nannten sie sich in Pigboy Charlie um. Aber Sparko ergriff die Initiative: Er rief Wilco an, den er noch von früher kannte (außer Lee stammen alle drei von Canvey Island) und der stieg tatsächlich bei ihnen ein. Dann kamen sie überein, daß sie den, der für sie einen Bandbus auf tat, zu ihrem Manager machen würden. Chris Fenwick, ein Teenager, überlegte nicht lange und griff zu. Nebenbei kam dabei noch eine kleinere Holland-Tour zustande – die ersten Konzerte der Feelgoods überhaupt. Zurück in England folgte eine Tour mit dem Ex-Edel-Rocker Heinz, den sie als Backing-Group begleiteten.

DIE PUB-ZEIT

1973 schließlich gehorten sie wie gesagt zu den ersten Pub-Rockern, die die Londoner Clubs unsicher machten. Eine gemeinsame Tournee mit den Kollegen von der Soulband Kokomo und Chüli Willi And The Red Hot Peppers, die sich dem Country-Rock verschrieben hatten – wurde für sie unter dem Kapitel „The Naughty Rhythms Tour“ zum ersten ernstzunehmenden Erfolg und zum Platten vertrag. Seitdem grassiert auf der Insel das Feelgood-Fieber. Zu den anfangs nur älteren Kunststudenten gesellten sich inzwischen auch jüngere Fans, die sich bei Konzerten mit „Feel-Good, Feel-Good“ die Seel aus dem Leib schreien..

Mittlerweile gibt es ein zweites Album von Dr. Feelgood: „Malpractice“ wurde übrigens in „Stereo“ produziert.