(K)ein Requiem auf den Musikjournalismus

2018 war kein gutes Jahr für Musikzeitschriften. „NME“, „Intro“, „Groove“ und „SPEX“ stellten innerhalb weniger Monate das Erscheinen ihrer Printausgaben ein. Braucht man in Zeiten von Spotify und der ständigen Verfügbarkeit von fast jeder Art von Musik und allen Informationen überhaupt noch den Musikjournalismus? Wir meinen: ja, und nicht nur aus Eigennutz.

„Im Rockjournalismus basteln Leute,

die nicht schreiben können,

aus Interviews mit Leuten, die nicht reden

können, Geschichten für Leute,

die nicht lesen können.“

– Frank Zappa (1940–1993) in „Sounds“, Januar 1978

Ein Schlüsselmoment in meiner Laufbahn als Musikjournalist ereignete sich im Sommer des Jahres 2011. Ich hatte das vierte Album der englischen Indie-Rock-

Band Kaiser Chiefs, THE FUTURE IS MEDIEVAL, besprochen und für belanglos befunden. Ein verärgerter Fan der Band (damals hatten die Kaiser Chiefs

offenbar noch Fans) schrieb daraufhin eine Mail und triumphierte, dass dank der Segnungen des Internets niemand mehr darauf angewiesen wäre, was „ein Albert

Koch“ über eine Band zu schreiben hätte.

Übersetzt hieß das: Die grenzenlose Verfügbarkeit des Primärmediums (Musik) macht das Sekundärmedium (Musikzeitschrift) obsolet. Dankenswerterweise hatte der Leser – wahrscheinlich ohne es zu wollen – das Dilemma des Musikjournalismus in den Zehnerjahren in einem Satz ausgedrückt und die unterschiedlichen Ansprüche von Journalisten und Lesern formuliert. Während die einen um „cultural studies“, Einordnung und Analyse bemüht waren, wollten die anderen nur nackte Informationen: Wer veröffentlicht wann ein Album? Wie klingt es? Und diese Informationen bekamen sie tatsächlich im Internet.

2018 wird als schwarzes Jahr in die Geschichte des Musikjournalismus eingehen. Im März erschien die letzte Printausgabe des „New Musical Express“ (NME), die traditionsreiche englische Musikzeitschrift hatte nach 66 Jahren ihr Erscheinen eingestellt, nachdem sie seit September 2015 als kostenloses Heft inhaltlich sowieso nur noch ein Schatten ihrer selbst gewesen war. In seinen Hochzeiten war dem „NME“ keine Band zu klein, um sie nicht auf den Titel zu nehmen und damit einen beispiellosen Hype zu entfachen, der abgeschwächt auch nach Deutschland herüberschwappte.

Der „NME“ hat Generationen von Musikhörern musikalisch sozialisiert. England, das Mutterland der Popmusik, und der „NME“ waren nicht nur als Verursacher von musikalischen Hypes Deutschland voraus, sondern auch was das Musikzeitschriftensterben betrifft. Dem „NME“ folgte im Juli das Magazin „Intro“ – eingestellt nach 26 Jahren. Das einst belächelte Kostenlos-Magazin hatte sich im Laufe der Jahre zu einem ernsthaften Mitbewerber auf dem Musikzeitschriftenmarkt entwickelt.

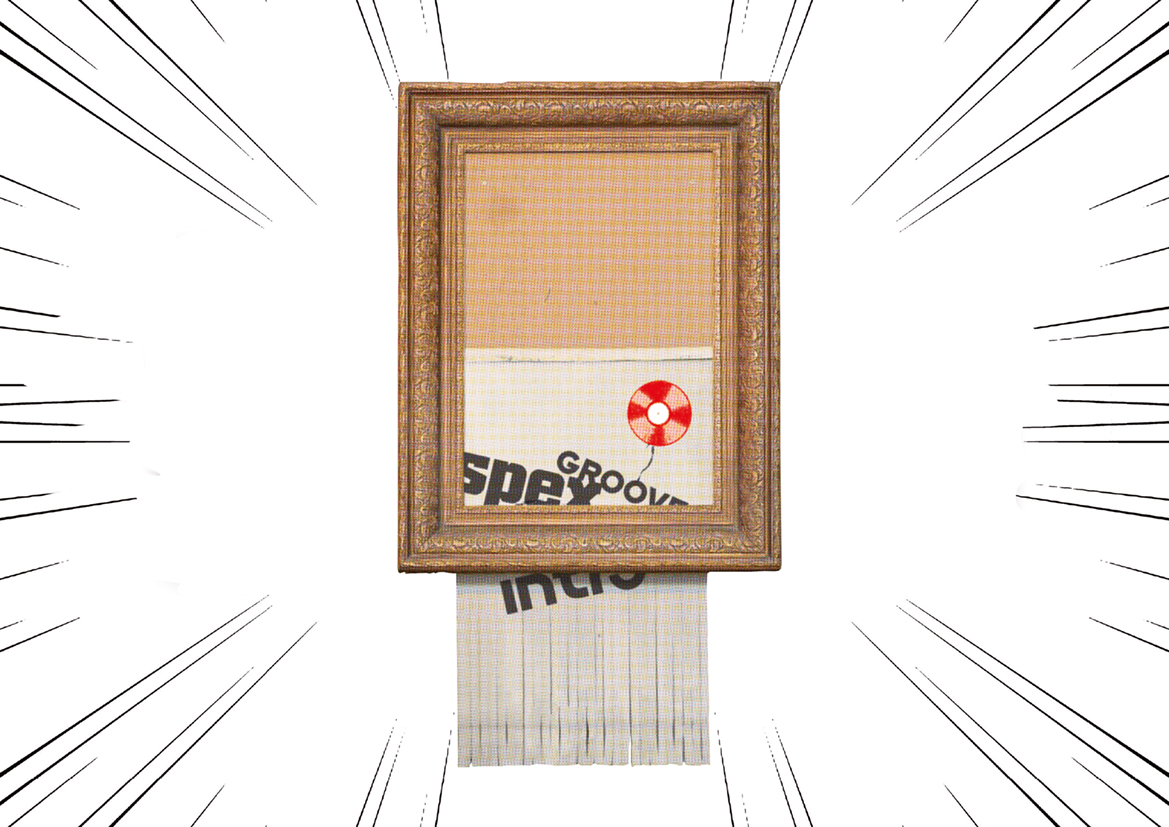

Im Oktober wurde dann die Printausgabe von „Groove“ eingestellt, 29 Jahre lang maßgebend in vielen Fragen der elektronischen Musik. Und am 27. Dezember erschien die letzte Ausgabe von „SPEX“. Das „Magazin für Popkultur“ war 38 Jahre lang Sprachrohr der Subkulturen, wurde geliebt und gehasst, durchlebte publizistische Höhen und Tiefen und beschäftigte in den vergangenen zehn Jahren sechs ChefredakteurInnnen.

Das Wehklagen über das Ende der „SPEX“ in den sozialen Medien war groß und breit. Polemiker rechneten vor, dass das Magazin weiterexistieren würde, wenn nur jeder, der sein Ende öffentlich betrauert hatte, vorher ein Abonnement abgeschlossen hätte.

SCHULDIG: „DAS“ INTERNET

In Analysen wurde selbstkritisch erkannt: Das Internet ist schuld an den sinkenden Auflagen und dem Musikzeitschriftensterben. Das ist richtig, denken wir nur an den Kaiser-Chiefs-Fan von damals. Aber die Ursachen sind vielschichtiger. Richtig ist, dass die Werbeumsätze – theoretisch die Haupterlösquelle – der Printmedien sinken, während sie im Internet stark ansteigen. Angefangen hatte das Dilemma aber schon viel früher. Mit der „Krise der Musikindustrie“, die von den großen Plattenfirmen ab Ende der 90er-Jahre beklagt und beschworen wurde.

Damals brachen nach zwei fetten Jahrzehnten die Tonträgerverkäufe ein, erst wurden die CD-Brenner als Schuldige ausgemacht, später MP3-Player, Napster und die illegalen Downloads. Die Majorlabels sangen so lange das Lied von der Krise, bis die Streaming-Dienste die Umsätze wieder wachsen ließen.

Mit zeitlicher Verzögerung wurde die Krise der Musikindustrie zu einer Krise der Musikzeitschriften. Schleichend wurde die „Medienpartnerschaft“ zwischen Plattenfirmen und Musikzeitschriften aufgekündigt, Anzeigenbudgets gekürzt und/oder umgeschichtet.

„DU GLAUBST NICHT, WAS JUSTIN BIEBER WIEDER GETAN HAT!“

Im Zuge der Bekanntgabe der „SPEX“-Einstellung äußerte sich Chefredakteur Daniel Gerhardt selbstkritisch, „man hätte sich online stärker aufstellen müssen“.

Wo aber ist die stark aufgestellte Musikwebsite? Keine Website einer deutschsprachigen Musikzeitschrift erreicht das Niveau ihrer Printausgabe, oder möchte es erreichen.

Im Internet gelten halt andere Regeln, da darf die Berichterstattung schon mal ein bisschen reißerischer sein: „Du glaubst nicht, was Justin Bieber wieder getan hat!“ Was pitchfork.com international halbwegs auf die Reihe kriegt – eine Online-Musikzeitschrift, die sich zuerst über Inhalte definiert – dafür besteht offenbar kein Bedarf in Deutschland.

DER IDEALISIERTE LESER

Blicken wir ein paar Jahrzehnte zurück auf die großen Zeiten des Musikjournalismus, als ein Heft wie der Musikexpress 160 000 Exemplare verkauft hat. Wie war das damals? Waren diese 160 000 Heftkäufer alle neugierige Musiknerds, die neue Bands und neue Strömungen kennenlernen wollten? Waren sie alle am Diskurs über aktuelle Musik interessiert, an Meinungen, auch wenn diese sich nicht mit ihrer eigenen deckten?

Der idealisierte Leser möchte auch in erster Linie wissen, was neu und was gut ist. Aber er will auch über Musik diskutieren. Er identifiziert sich mit bestimmten Autoren, er weiß, dass er das, was Diedrich Diederichsen, Michael Ruff und Harald Inhülsen empfehlen, „blind“ kaufen, oder im Ausschlussverfahren, das was Frank Laufenberg empfiehlt, ignorieren kann. Die Abgrenzung „von den Anderen“ steckt nicht nur als treibende Kraft hinter der Erneuerung des Pop, sondern wirkt auch als identitätsstiftende Maßnahme für ihn.

Selbst auf die reine Information, ob und wann eine Band ein neues Album veröffentlicht, hatten die Musikzeitschriften in der Vor-Internet-Ära ein Berichterstattungsoligopol. Wurde die Funktion von Musikzeitschriften in den 70ern und 80ern nachträglich falsch interpretiert und idealisiert? Geht es dem Leser also nicht primär um „cultural studies“, Einordnung und Analyse, sondern geht und ging es ihm um Informationen (wann wird das neue Album veröffentlicht) und um einen Eindruck von der Musik (wie klingt es)?

Ist der Musikjournalismus tot? Nein, er funktioniert auf verschiedenen Ebenen, vor allem bei solchen Medien, bei denen er nicht unmittelbar zum wirtschaftlichen Erfolg beitragen muss und dort, wo er subventioniert wird: In den Feuilletons der Tages- und Wochenzeitungen und in den Spartenprogrammen und -sendern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks dürfen sich Musikjournalisten thematisch in der Nische austoben, während die Redaktionen von Musikzeitschriften wirtschaftlichen Zwängen ausgesetzt sind. Mit einem „coolen“ Image, dem Immer-ganz-weit-vorne-Sein schreibt man nicht automatisch schwarze Zahlen. Vereinfacht gesagt: Dem Chefredakteur einer großen Tageszeitung kann es egal sein, ob auf den Feuilleton- Seiten über Beyoncé oder Lotic berichtet wird, weil er in beiden Fällen keinen Leser verlieren oder dazugewinnen wird. Dem Intendanten des Bayerischen Rundfunks ist es wurscht, ob CROOKED HOUSE von Crooked Man „Album der Woche“ im „Zündfunk“ wird oder LIEBE von Mark Forster, weil beide Entscheidungen überhaupt keine Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation des Senders haben.

Auch der Musikzeitschriften-Musikjournalismus ist nicht tot, er folgt dem Interesse der alternden und demografisch bedingt schrumpfenden Leserschaft

und bewegt sich in großen Schritten in Richtung Vergangenheit. Die erfolgreichsten Magazine auf dem deutschen Markt sind die, die anhand einer überschaubaren Anzahl von Bands und Musikern ad nauseam in Nacherzählungen den klassischen Rock der 70er-Jahre bejubeln. Hier geht es offensichtlich nicht um den hot shit, sondern darum, die alternde männliche Leserschaft darin zu bestärken, dass sie mit ihrem vor Jahrzehnten festgelegten Musikgeschmack immer noch richtig liegt. Wer behauptet da, Musik hätte heute keine identitätsstiftende Wirkung mehr?

DIE KRITIK EINES ALBUMS IST NICHT DAS ALBUM SELBST

Die permanente Verfügbarkeit von fast aller Musik durch die Streaming-Dienste, so heißt es, würde die Gatekeeper-Funktion der Musikzeitschriften überflüssig machen. Aber ist es nicht so, dass der Überfluss an Musik gerade einen Gatekeeper erfordert, einen Kurator, eine vertrauenswürdige Instanz, die sagt, was gut und was schlecht ist? Wenn ein Album am Morgen des Veröffentlichungstags bei Spotify gestreamt werden kann, oder schon zwei Wochen vorher durch einen Leak auf die einschlägigen Plattformen für illegale Downloads gekommen und somit „inoffziell“ veröffentlicht worden ist, macht das die Musikzeitschrift obsolet? Die Kritik eines Albums, seine Einordnung ist nicht das Album selbst.

Die Berichterstattungshoheit über Musik darf nicht den Insta-Stories der Bands vorbehalten sein. Das ist weder unabhängig noch Musikjournalismus. Musik ist eben nicht nur Musik, die gehört wird, sondern ein Spiegel der Zeit. Die Beantwortung der Frage „Warum macht dieser Künstler diese Art von Kunst zu dieser Zeit?“ zählt zu den wichtigsten des Kulturdiskurses. Keine Kunst ohne Kontext. Fan- und Hörverhalten sind Ausdruck unterschiedlicher Lebensentwürfe und Persönlichkeiten, geben Auskunft über Konservatismus oder Abenteuerlust der Zielgruppe.

Musik ist wie jede Kunstform eine Metapher für das Leben. Das gerne bemühte (und leider nicht eindeutig einem Urheber zuordenbare) Zitat, über Musik zu schreiben wäre wie über Architektur zu tanzen, ist von einer seltenen Dämlichkeit. Wäre es wahr, würde sich auch jegliche Diskussion über Film, bildende Kunst, Fotografie und Mode verbieten.

Albert Koch ist Chefredakteur des Musikexpress und von Musikexpress.de.